心地よい「リズム」から生活の中の「ちょうど良さ」を生み出すデザイナー、倉光美和

人にはそれぞれ思想や世界観があり、その元となるインスピレーションやルーツがある。一見ひとつひとつはランダムな点に見えても、それらは線となっていまの活動のなにかの糧になっているはずだ。だから、さまざまな人がさまざまなデザインをするのだ。

・・・

今回は、生活に根ざしたさまざまなサービスのデザインに携わり、「ちょうど良さ」を探りつづけているデザイナー、倉光美和さんのクリエイティブルーツに迫ります。

倉光美和さん | KRAFTS&Co.代表、デザインストラテジストナー

カプコンでのゲームUIデザイン、クックパッドでのデザイン戦略部部長などを経て、2022年よりデザインスタジオ「KRAFTS&Co.」代表。インハウスデザイン組織の成熟度に応じて、今必要なコンセプトデザイン・しくみづくり・組織戦略に伴走するスタイル。最近の仕事は、「Spectrum Tokyo」「いこーよ」ブランディングデザイン、「B/43ジュニアカード」コミュニケーションデザイン、複数社でのデザイン戦略支援など。

1. 仕事やものづくりへの哲学、こだわりはなんですか?

ずっと一般生活者向けのサービスのデザインに関わっているので、常に「ちょうど良さ」を意識しています。

私は現在東京に住んでいますが、もともとは九州出身で、20代の頃も大阪に住んでおり、上京したのは30代になってからです。都心に住んでデザインをしていると、華やかで情報スピードが早い世界の近くに身を置くことになるため、どうしても「ちょうど良さ」みたいなものが、やや特殊な方向へと片寄っていきがちな感覚があります。

そのため、サービスをつくる中でもユーザーインタビューやリサーチなどを通して、常に日本中の人々の暮らしの様子に触れるように意識しています。前職では「毎日の料理」に関するサービスデザインをしていたので、在籍していた数年間、全国の料理好きの方々とお話しする機会がたくさんありました。みんなそれぞれに異なる人生を歩んでいて、日常の中で喜びを感じたり、課題と向き合っているさまに触れることができました。

「ちょうど良さ」とは、「ユーザーがサービスを利用していることを意識しすぎることなく、それでいていつの間にか抱えていた課題を解決できている」ような状態なのかな、と思っています。気づいたらなりたい自分に少し近づいていて、自分自身で普段の生活をコントロールできていると思える状態、とも言えるかもしれません。

そのためには、いかにユーザーが心地よく情報を取得し、サービスを操作できるかが大切です。最近デザインレビューでのフィードバックの際に「リズム」という言葉をよく使います。「ちょうど良さ」をつくるために、リズムはとても大切な要素なのかなと。そうやって、さまざまな方の日常の中にちょっとした心地よさや楽しみをもたらし、課題を解決する道具を生み出していくことが、私がデザイナーとして仕事をする上での喜びです。

2. あなたが仕事をはかどらせるためにやっていることや、愛用しているものがあれば教えてください。

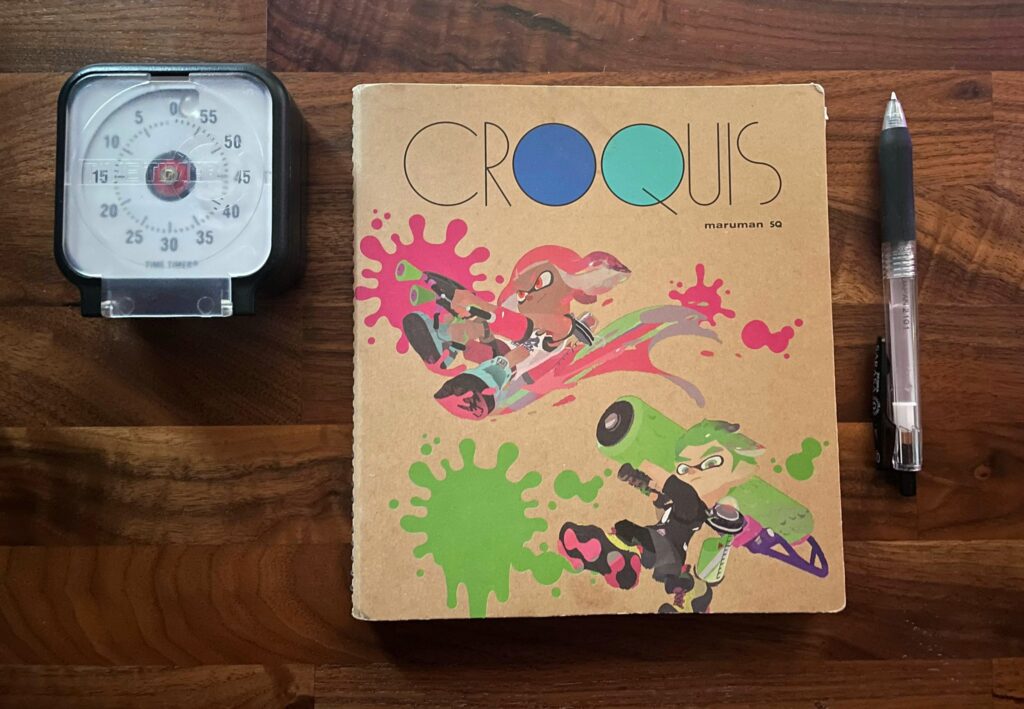

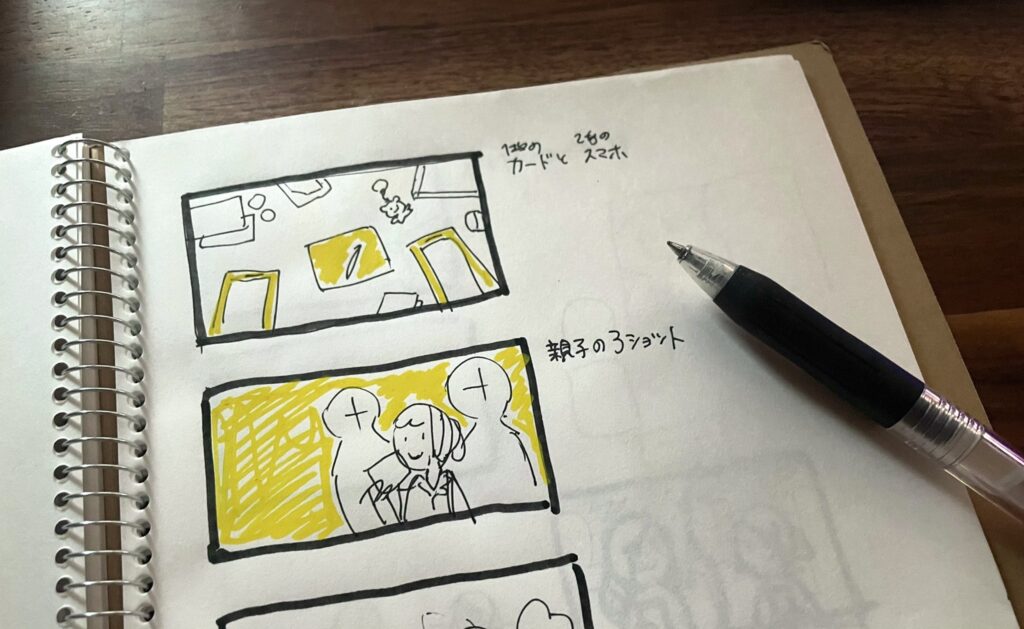

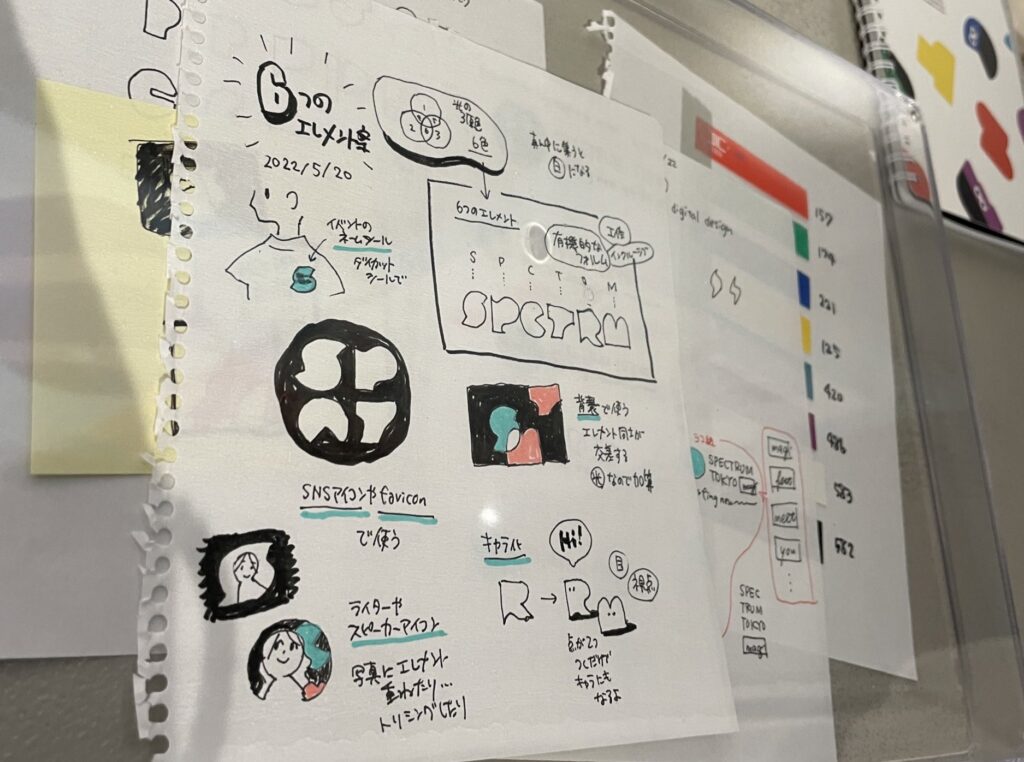

最初にアイディアを考える段階では、なるべく手描きするようにしています。なぜなら、ツール自体の表現の制約や自分自身のツールの習熟度に捉われることなく、頭の中に思い浮かんだ形やコンセプトを自由に表現することができるからです。

数年前からこのやり方を続けていて、A4のコピー用紙をはじめいろいろな紙を試しましたが、最終的にマルマンのスクエア型クロッキーブックにたどり着きました。ノートパソコンと一緒に持ち歩くには、今使っているこのサイズがちょうどいいですね。裏が透けるぐらいの紙質のものなので、描き損じを気にせずに使えるのがいいところで、現在4冊目に入っています。ペンはゼブラのサラサがとても描き心地が良くて、気に入っています。

このクロッキーブックはあくまでアイディアを描き留めるものなので、なるべく議事録やToDoメモなどは書かないようにしています。この一冊がアイデアの集合体であることを保ちたい、というのが主な理由です。

アイディアを広げる必要のある場合は、スマートフォンもパソコンも家に置いて、このクロッキーブックだけを持ってオフィスやカフェに行くこともあります。一つひとつのアイディアそのものももちろんですが、それがプロジェクトの中でどう変わっていったのか、アイディアの変遷がノートに残っていることが私の中では最も重要な部分です。

ちなみに、SpectrumTokyoのキャラクター シンエン君もこのクロッキーブックから生まれました。

やはり「頭の中で考えているよりも、描いた方が早い」という感覚があります。手描きでアウトプットした後の方が、自分の脳内のイメージと現実とのギャップにも気づけるんです。「思い描いていたものをつくるにはスキルが足りない」とわかれば、次にどうすればいいかを考えることができます。やはり「自分の手でつくれないものは、つくれない」ですし、その時はあきらめたり、他の誰かの力を借りる方向に思考をシフトします。

3. あなたが影響を受けた人は誰ですか?

「デザインをやっていていいんだ」という自己肯定感を持つきっかけになったという意味で、美大のデザイン学部で出会った友人たちは非常に大きな存在です。

地方で周囲に芸術系の職に就いている人もいなかったことと、高校が進学校の普通科だったのもあり、10代の頃はデザインや表現を仕事にしたいと思うこと自体が「レールを外れてしまった」ように感じてしまっていました。家族も「デザインの大学に行ったからって、全員デザイナーになれるわけではない」と難色を示していたと思います。

最終的には家族も認めてくれて、デザイン系の大学に進学することになるのですが、入学してみると、周りは表現を楽しんでいる人や一見変わったものをつくっている人だらけで。卵のパックを縫い合わせてスカートをつくっている人や、授業とごはんの時以外はクロッキー帳にずっと絵を描いている人もいたと思います。そこで「あ、別にこれでいいんだ」と肩の力が抜けた感じがしたんですよね。誰かに止められることもなく、みんなそれぞれ好きなことをやっているのが居心地が良かったんです。

今もつながっているのは一部の限られた人のみですが、デザイナーをしていたり、デザインの専門学校の先生をしている人もいるなど、彼らの活躍から刺激をもらっています。

4. あなたのデザインや考え方のルーツとなったコンテンツはありますか?

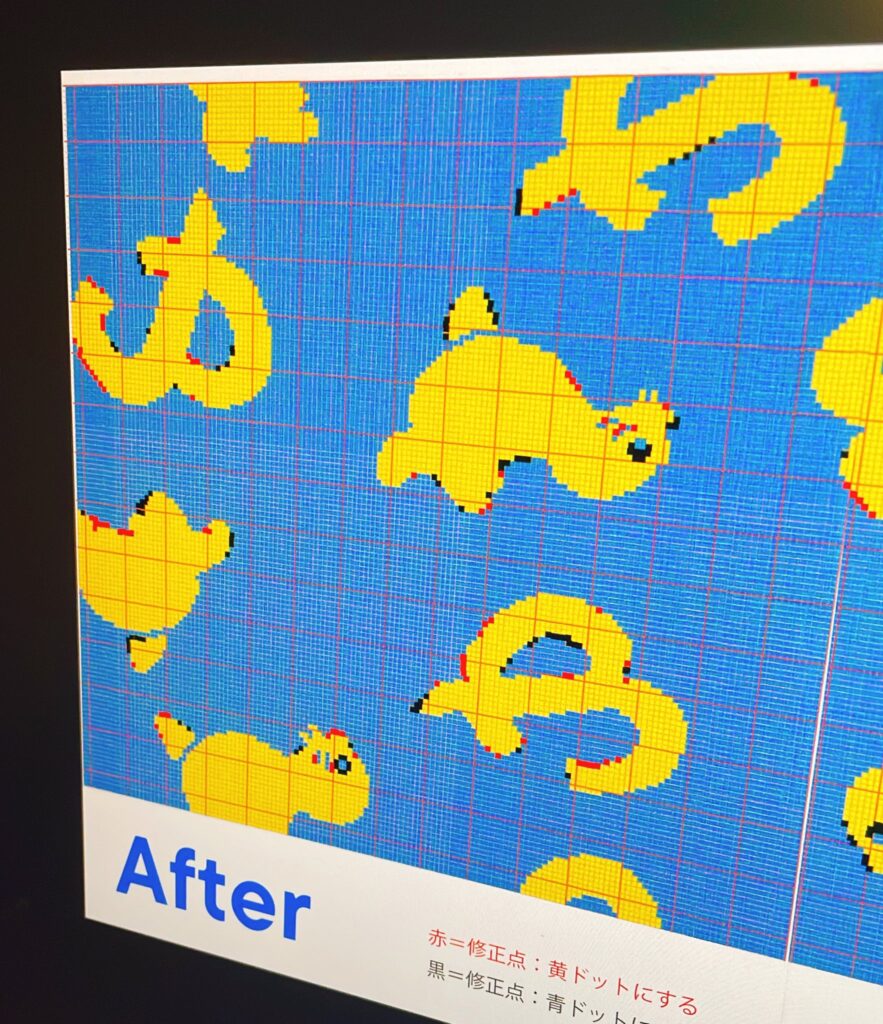

新卒で入社したのはゲーム会社で、グラフィックデザイナーとしてピクセルアートを用いたデザインをしていました。そのときに学んだことは、今でも私がデザインをする上での基礎になっています。

当時の開発環境におけるピクセルアートでは、32×32ピクセルといった限られた面積の中で、限られた色数と単純な図形だけを用いて意味を表現する必要があります。「何を伝えて、何をそぎ落とすか」を明確に意識して取り組む必要があり、そこで現実にあるものを抽象化するデフォルメの技術と考え方を身に着けました。人が見た瞬間にそれが何であるかが伝わるように、対象を対象たらしめている要素が何なのかをとにかく考えるんです。大ベテランのピクセルアーティストの方々に指導してもらったことは今でも活きていますし、仕事もとても楽しかったです。

実は最近、KRAFTS&Co.の自社グッズとして総柄の靴下をつくるために靴下工場の方とやりとりをしたのですが、そこで使う「図案の指示書」がまさにピクセルアートの世界だったんです。「このサイズ感だと、もっとアシカの目を大きくしたほうがアシカっぽく見せることができる」など、当時学んだことが活かせた場面です。

ここまで直接的ではなくても、「一番最小の単位で表示したときでも、意味がそぎ落ちていないか」という観点を持つことは、とても大切です。たとえばWebページのデザインでも、上手な方がデザインしたものは、どれだけ情報の解像度が落ちる引きの状態で見たときでも、主題が力づよく伝わるものになっています。これはさきほど話した「リズム」とも通じる話で、そういうデザインは上から下までのリズムがいいもの。私自身も「全体として見たときに、伝えたいストーリーがそぎ落ちていないか」を常に意識するようにしています。

5. 10代の頃に好きだったものやハマっていたことはなんですか?

10代の頃からずっとスクラップブックをつくっています。雑誌の切り抜きやステッカー、お菓子の包装紙など、「可愛いな」と思ったものや気になったものをとりあえずとっておいて、年に1回くらい仕分けしながら貼る、ということをずっとつづけています。参考にしたのは、佐藤可士和さんの著書「佐藤可士和の超整理術」に掲載されていた手法です。はじめは本当にごちゃまぜに貼っていたのですが、探しやすいように最近はジャンル毎に貼り分けるようにしています。

このスクラップブックを持っていると、それぞれの時代の特性や「この頃はこういうデザインが好きだったんだな」といった自分自身の変遷も見えてきます。当時の自分が気になっていたものが、フリーズドライで保存されているような感覚ですね。最近はまた2000年代のファッションが「Y2K」として流行っていますし、デザインするときに昔のものが参考になることは少なくありません。

6. 最近「いいデザインだな〜」と思ったサービスやWebサイトと、なぜ良いと思ったかを教えてください。

娘がいるのですが、ディズニージュニアやYouTubeで見られる「ヘイ!ダギー」という幼児向けのアニメがとてもいいなと思いました。動物の表現やデフォルメ具合も可愛いし、アニメーションの間のとり方や動かし方など、UIデザインでインタラクションをつけるときの参考にもなると思います。表現がシンプルゆえに、立体感のつけ方や動かし方など、実はとても難しいのではないでしょうか。

もうひとつおすすめなのが、「Numberblocks」という幼児向けのアニメ。1や3などの数字を表すブロックたちが主人公として冒険をするという、イギリス発の英語コンテンツです。

このアニメが凄いのは、画面の中のキャラクターと共に冒険を楽しんでいるうちに、自然と足し算や引き算の概念を身に着けられてしまうところ。本編がすべて英語なのにも関わらず、これを見ていたうちの子がいつの間にか足し算を理解していたんです。キャラクターが集まって合体することで足し算の概念がわかるだけでなく、「2と8が集まっても10だし、4と6が集まっても同じく10」など、子どもにとっては理解が難しそうな部分も、アニメを見ているうちに身に着いてしまう。「楽しんでいるうちに、気づいたら概念が身についている」というのは、とても緻密な設計があってこそできることだと思います。

「こどものためのデザイン」といった領域にも興味がありますが、発達段階にあった表現や安全性など、乗り越えるハードルは多い認識です。でも、いつか機会があればやってみたいですね。

関連リンク

KRAFTS&Co. Webサイト:https://krafts-and.co/