亡き母ゆずりのエンタメ精神で最高の瞬間を届けるARデザイナー、塚本英成

人にはそれぞれ思想や世界観があり、その元となるインスピレーションやルーツがある。一見ひとつひとつはランダムな点に見えても、それらは線となって今の活動のなにかの糧になっているはずだ。だから、さまざまな人がさまざまなデザインをするのだ。

・・・

今回は人生の最期に思い出してもらえるような最高の瞬間をつくりたいという熱い想いをもつARゲームデザイナー塚本さんのクリエイティブルーツを探ります。

新卒で入った会社でエンジニアとしてキャリアをスタート。転職後、アプリ解析サービスの開発にデザイナーとして参加。現在はGraffity株式会社でデザイナーとして、『Leap Trigger(リープトリガー)』というスマートフォン向けARシューティングバトルゲームのUI / UXやキャラクターの設定ディレクション・アートディレクション、AR空間内のバトルフィールドのアート的設計などのデザインを総合的に担当。

1. 仕事やものづくりへの哲学、こだわりはなんですか?

こだわりという意味だと、僕の人生はちゃんと優先順が決まっているんです。今やっている内容は「エンタテインメント」「AR」「デザイン」の3つの順で捉えています。

最優先としてエンタテインメントをつくることがあり、その手段として今はARに取り組んでいます。さらに、デザインという領域を選んだ理由は、どう実装するかよりも「なぜこれをやるのか」「誰のために」「何を実現するか」を考える人生でありたいから。エンジニアとして実装手段を考えるのも楽しかったのですが、Howよりももっと大きなWhatやWhyを考えていきたいと思ってデザイナーに転身しました。

僕は一番面白いエンタテインメントって、ゲームの主人公のキャラクターを操作することではなくて、自分自身に何か起こることだと思うんです。キャラクターがブロックを叩いてコインを得るのではなく、フィジカルをもって自分でブロックを叩きたい。ARは「今いる自分の世界を彩る」ことができるので、僕の趣味に合っていると感じますね。

「今ここにある世界」を楽しくするためのエンタテインメントを作りたいと思っている背景には、僕自身が「今目の前にある縁」を大事にしたいし、ユーザーさんにもそうであってほしいという哲学を持っているからだと思います。

2. あなたが仕事をはかどらせるためにやっていることや、愛用しているものがあれば教えてください。

「スプラトゥーン」を毎日やることですかね。

ゲームデザイナーという仕事柄もあるかもしれませんが、10時間考えるよりもゲームを1時間プレイする方が思考の広がりが大きくなると思っています。それもあって、最近は「これだ」と決めたゲームをずっとやり続けるように意識していますね。

大きなチームで開発されてるゲームって、本当に細かいところまで作り込みがすごいんですよ。「スプラトゥーン」は、インクを塗り合って陣地を取り合うゲームですが、キャラクターの着ている服のデザインや攻撃時のモーションの作り込みなど、ひとつひとつがすごく綺麗で没入できるので、プレイヤー視点で気持ち良さや、悔しさを感じさせてくれる。

サービス系のデザイナーだと「最新のサービスに触れることが仕事の発想を広げる」と言われる方も多いですが、ゲームだとよりその色が濃いのではないかと思います。「僕が作りたいものに近いゲームってどういうものだろう」って考えた時に浮かんでくるゲームは色々やるようにしていて、スプラトゥーンもそのひとつです。

これをやると、本当に引き出しが増えます。あの時「スプラトゥーン」で見たあの演出、実はこういう風に応用できるよねというのは、よくありますね。特に直前まで担当していたのがシューティングゲームだったので、参考になる表現がたくさんありました。

これと決めたゲームに時間を惜しまないっていうのが、仕事を捗らせるためにやっていることかもしれないです。

3. あなたが影響を受けた人は誰ですか?

自分の人生で最も影響を受けたのは母なんです。

うちの両親は夫婦で和食屋さんを営んでいました。母は明るい性格で、親身に相談のる・悩みを聞くよりは、笑って楽しめる空間をつくるタイプ。「来たお客さんを笑顔にして帰ってもらう」という女将道を大事にしていて、そんな母の生き方が僕の人生に大きく影響しています。僕自身も悩みを持つ人に手を差し伸べるプロダクトではなくて、「このプロダクトを触っている時は絶対楽しいですよ」といえるような時間をユーザーさんに用意したいと思って、今の仕事に移ったんです。

そのきっかけになったのが、大好きで尊敬する母との死別でした。

母の葬式では、最後に参列者が棺の中に花を手向けてくれたんですね。たくさんの花に覆われた棺がすごく綺麗で……この綺麗な棺を見た時に「お母さんの人生ってこんなに綺麗なものだったんだ。こんなにも幸せな人生だったんだ」というのが視覚的に伝わってきたんです。

僕はそれを見て人生で一番泣きました。「こういう風に花に囲まれるようにたくさんの人に囲まれて、良い人生だったなって自分自身も、周りの人も思えるような、そういう終わりを迎えられる人」を世界に増やしたいと思うようになりました。

母の棺をみて「人の幸せをつくりたい」と思うようになったんです。ここから、エンターテインメントを志すようになりました。

全ての根源は「楽しいこと」。一番つくりたいのは、その人自身が「あの時おもしろかったな」「あの時があったから僕の人生って幸せだったな」と最期に思ってくれる……そんな瞬間なんです。思い出を作ることに対する執着があるのかもしれませんね。

それに、人の楽しい瞬間を作ってあげることに目を向けるのはすごく母っぽいし、そんな母を見て「この人すごいな」って思っていた僕らしいとも思っています。

4. あなたのデザインや考え方のルーツとなったコンテンツはありますか?

リアル脱出ゲームです。200回以上、謎解きに行っています(笑)。

「何がこんなにおもしろいの?」とよく聞かれるのですが、リアル脱出ゲームは引き出しを開けて鍵を手に入れたり、自分自身で考えた結果を紙に書いて何かアクションを起こしたりしながら謎を解くんですよね。リアル脱出ゲームを企画している株式会社SCRAPの加藤社長が「僕達が作っているのはあなた自身の物語です」とよく言われているのですが、僕はこの考え方をすごく支持しています。

これをデジタルでやろうとすると、ARやVRなどのいわゆるスペーシャルコンピューティングの領域になると思います。VRだったら自分がアバターを着る感覚になりますが、ARだったら現実世界に何かを残せるだろうと思いました。これが僕がARコンテンツのデザインをするようになったルーツです。

ちなみに、一番おもしろかったのは「アンドロイド工場からの脱出」。「人間だとバレたら、オシマイ」というサブタイトルで、リアル脱出ゲームと演劇をかけ合わせたコンテンツです。

アンドロイドを生産している工場に潜入して特殊なミッションをクリアするという設定なのですが、人間が忍び込んでいるとバレないように謎解き中はずっとアンドロイドのふりをしないといけないんです。登場人物たちも「お前は本当にアンドロイドか?」と疑いの目をむけてきます。プレイヤーもアンドロイドだから感情表現があまり出来ないという設定を頭の中で考えつつ、固唾を飲む感じ。本当に潜入捜査をしているかのような体験が味わえる脱出ゲームで傑作だと思っていますし、今の仕事の価値観にもつながっています。

こういう体験は、忘れられない思い出になりますよね。ただ観るのではなく、自分自身が考えて動くという「真の一人称視点の体験」に僕自身はすごくこだわってるんだと思います。

5. 10代の頃に好きだったものやハマっていたことはなんですか?

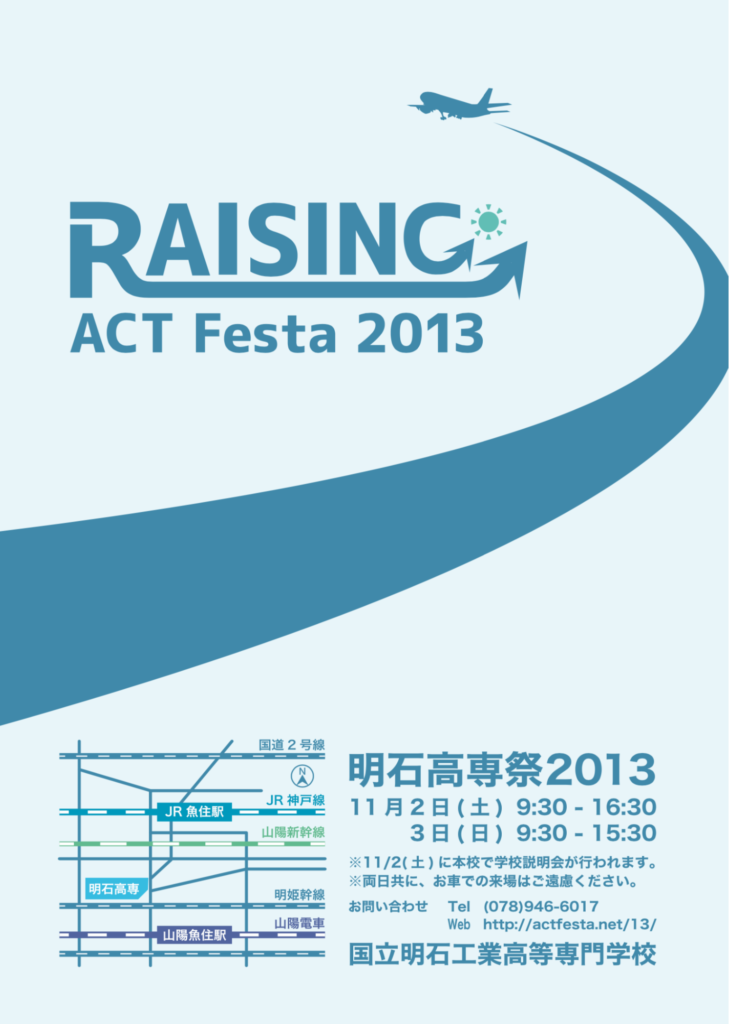

10代の頃だと高専の学園祭実行委員です。学祭実行委員として過ごした時間もすごく楽しかったんですけど、学園祭実行委員をやったことによって「人を楽しませたい」という思いが強くなりました。

僕は元々WEB制作研究部に所属していて、10代からHTMLと格闘してたタイプです。実行委員の仕事もホームページのコーディングから始まって、「もっと見た目のところもやろう」となってデザインに広がっていきました。WEBサイトやパンフレットから始まって、学祭のロゴ、ステージで使う何メートルもの大きさの横断幕のデザインまで担当しました。

自分が作ったものによって、誰かの気持ちが盛り上がるというのを見ていて、「すごく気持ちいいな」と思ったんですよね。僕が描いた絵を見て「よっしゃ、がんばるぞ」と思ってくれる人がいたり、自分の作った横断幕が背景になったステージ上で優勝者がめちゃくちゃ気持ち良さそうに手を上げていたり……。それを遠くからみていて、なんてきれいなんだろうと思いました。一方で、校内の案内地図は、純粋に困った人の手助けになっている。

学祭のデザインに関わったことで、デザインは人に対して何かしらのプラスの作用を与えるものなのだと気づきました。それは楽しい瞬間を彩れたり、便利を与えることだったりするのですが、この経験をしたときに「デザイン、一生好きだろうな」と思ったのは確実です。

6. 最近「いいデザインだな〜」と思ったサービスやWebサイトと、なぜ良いと思ったかを教えてください。

XRコンテンツのクリエイターとして、細田守監督の「竜とそばかすの姫」はすごく良かったです。

細田監督と言えば、VR界隈では『サマーウォーズ』のOZが語られることが多いです。メタバースの中でお金が流通していて、情報も流通していて、役所の手続きまでできちゃう!これぞ、本当の意味でのメタバースです。

「竜とそばかすの姫」の中で出てくる、プラットフォームの<U>は、さらに解釈が進化したものなのかと思っています。アートとしてもすごく綺麗ですが、仮想世界と現実世界の両人格の描き方がすごく良いんです。

トラウマによって歌うことができなくなった女の子が、<U>の中だと綺麗な声で歌うことができる。彼女の歌声は瞬く間に話題となり、<U>の中で数億人のファンができるレベルになります。<U>という世界でカリスマ歌手として生きる彼女と、現実世界の歌えない冴えない女の子。このデジタルとリアルの二面性みたいなものが、細田監督の視点ですごく綺麗に描かれていると思います。

デジタルの世界はデジタルの世界で、発展すべきだし大切。でもリアルの世界はリアルの世界で、それもまたすごく大切だし発展すべき。デジタル VS リアルではなく、デジタルでもリアルでもアナタはアナタだし、どちらも尊重されるべき人格。

僕がこの作品から感じた、これらのメッセージの描かれ方に感動したんですよね。人格を2つ持てる時代のグラデーションのさせかたが最高でした。

・・・

関連リンク

Graffity株式会社:塚本さんがが所属する「AR×エンターテイメント」を開発、提供する会社です。