生理管理から一生のパートナーへ。ソフィBeが貫く「寄り添い」の哲学

ホルモンと共に変化する女性の心と身体に寄り添うアプリ「ソフィBe」。生理の記録や管理を越えた、長く寄り添う「女性のパートナー」となるために、どのような工夫をしているのでしょうか。プロダクトに込められた思想と、それをどのようにかたちにしてきたのかをお聞きしました。

下村 香菜子 | ユニ・チャーム株式会社 プロダクトデザイン マネージャー

デザイナー歴9年。チームラボで空間系のデザインを経験後、リクルートでUXデザイナーおよびPdMとして6年勤務。UIUXデザイナーとして2年フリーランス活動を経て、現在はユニ・チャームで新規事業のプロダクトデザインリードを担当。

松薗 美帆 | ユニ・チャーム株式会社 ストラテジックデザイン マネージャー

株式会社リクルートにて人材領域のデジタルマーケティング、プロダクトマネジメント、サービスデザインを経験したのち、2019年より株式会社メルペイにてUXリサーチャーとして新規事業の立ち上げやグロースに従事。現在はユニ・チャームで、ストラテジックデザイナーとして新規事業を担当。

生理だけじゃない、体調の変化に気づきを促すアプリ「ソフィBe」

── まずは、「ソフィBe」のコンセプトや特徴について教えてください。

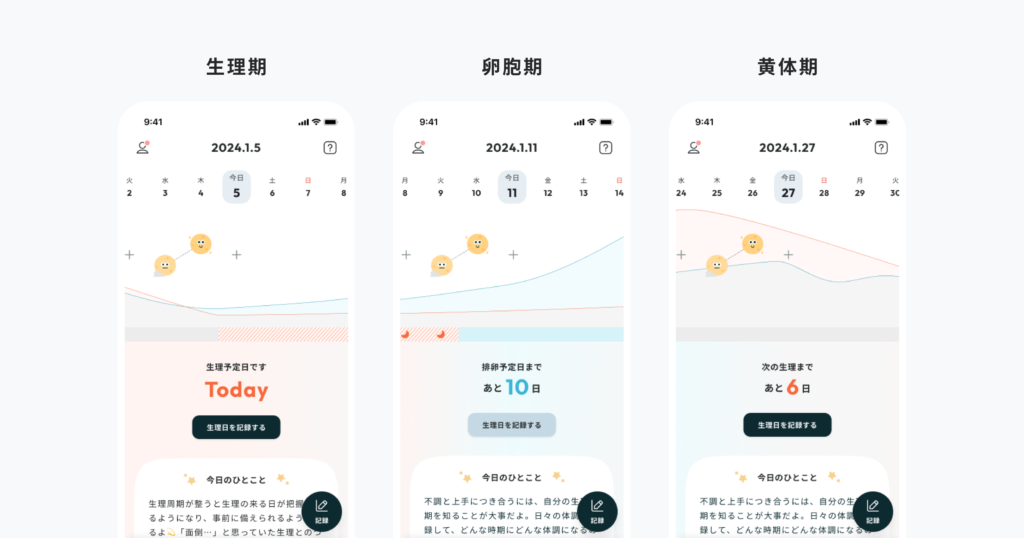

松薗:「ソフィBe」は、ホルモンと体調との関係がわかる点をコンセプトとした生理管理アプリです。女性の心身に影響を与えるホルモンサイクルに着目し、その動きを可視化しているのが特徴です。ホルモンの波と自身の今の状態とを照らし合わせることで、「これってホルモンのせいかも」と気づいて乗りこなせるようになる、そんな体験を目指しています。AIチャット機能もあり、ユーザーが気づきにくい点についてもさまざまなデータから分析し、セルフケアの方法を提案しています。

下村:他のアプリでは記録しないようなことも、ホルモンの動きと合わせて記録できる点が「ソフィBe」ならではのポイントです。ユーザーからは、「お通じの変化も、ホルモンの影響だと気づいて記録するようになりました」といった声をいただいています。

── どのような経緯で開発されたのか、背景についても教えてください。

松薗:「ソフィ 妊活タイミングをチェックできるおりものシート(ユニ・チャーム社商品)」の開発を行っていたメンバーのなかで、生理用品などの領域に留まらず、もっと長く女性の一生に寄り添える方法がないかを探るプロジェクトが生まれたのがはじまりです。そうして新規事業組織であるMDX本部が立ち上がり、さまざまな可能性を検討するなかで「ソフィBe」が生まれました。

「私ならできる」を育てる、小さなサイクルでつむぐ体験設計

── デザインや開発において、重要視していることは何でしょうか?

松薗:ユニ・チャーム社が掲げる「共生社会の実現」に向けて、MDX本部では女性の自己効力感、つまり「私ならできる」という感覚を高めることを重要視しています。アスリートの方などへのインタビューや調査、研究知見などをもとに、自己効力感が高い状態にはどのような要素があるかをリサーチし、初期のプロダクトコンセプトへの落とし込みをはかってきました。自己効力感は明確な定義や計測が難しいため、答えがないなかで模索しているところです。

── 具体的にどのような形で、落とし込みを試みているのでしょうか?

松薗:自己効力感が高い状態とは、「次もきっとうまくいく」と思える状態や、未来に向けてポジティブな状態と言えると思います。そのため、過去を振り返るだけでなく、先を見据えるような体験が重要だと考えています。

そのひとつとして「今週のカラダとココロ予報」機能では、今週起こりやすいことを伝え、それに備えての行動がとれるようヒントを示しています。たとえば生理期が近づいてきて、そろそろ頭痛になるかもとわかることで、「早めに薬を飲んでおこう」と行動に移せるかもしれません。こうすることで、うまく備えられたという体験を積み重ね、次もうまくできると思えるようになる、そんな小さなサイクルを回す設計を心がけています。

── デザイン面では、どのような部分に注力していますか?

下村:「ホルモンを管理する」ことをどう表現するかが最も難しかった部分です。生理といえばピンクという固定観念があるため、まずはそれを取り払って「ホルモン管理」の概念へと導くため、エストロゲンは青、プロゲステロンは赤と、ホルモンを表現する「自分のからだを映し出すサイクルカラー」を定義して視覚的に体の変化を示すようにしました。エストロゲンが多い時期はアプリの背景全体が青く、プロゲステロンが多い時期は赤、合間の時期はグレーにすることで、アプリを開いた瞬間に自身の今の状態が直感的にわかるようにしています。

そのほか、デザインやイラストはガイドラインを明確に定めることで、統一感を維持しています。

── 色使いもあいまって、「優しさ」や「安心感」をプロダクトから感じます。そのあたりについても、意識していますか?

下村:そうですね、「ソフィBe」のパーソナリティも定義しています。「まっすぐ誠実」「中立でオープン」「人じゃないけど人なつっこい」、そして、らしさに向き合い照らすことを意図した「Inspiring」の4つです。これらを元に、醸し出したいムードとして「ジェンダーニュートラル」「軽やかさ」、避けたいムードとして「ストイック」などを定義し、そこからカラー、ふるまい、テクスチャ―、シェイプ、イラストなどに落とし込んでいます。

やはり「ソフィBe」が女性のパートナーであり続けることを考えると、ただのシンプルなアプリではなく、寄り添う優しさや人間らしい安らぎがあったほうが馴染むのではないでしょうか。そのためにも、このようなパーソナリティが必要でした。

── 女性と一言に言っても、さまざまな年齢層、さまざまな生理の特性を持った方がいますよね。その幅広さに対して、「ソフィBe」はどう対応しているのでしょうか?

松薗:個別の症状への最適化ではなく、「自己効力感を高める」というゴールに対してどうかという点で考えるようにしています。生理の重さや辛さは人それぞれですが、小さなサイクルを重ねることで前向きになれるという構造は、多くの方に共通するのではないでしょうか。どのような状態なら自己効力感が高いと言えるのか、そこに至るまでどんなステップがあるのか。抽象度を高めてユーザーストーリーマップをつくり、仮説を立てながらプロダクトへと落とし込んでいます。

気づきがあるから続けられる。「あなたの今」に寄り添う仕組み

── パートナーとして寄り添うために、ユーザーが長期間利用し続けたくなるような仕組みや工夫があれば教えてください。

松薗:「ソフィBe」では生理期に限らず日々の体調の記録をつけることができます。記録を続けてもらうには、ユーザーが自分の心身の傾向に気づきを得られて、記録を続けることにメリットを感じてもらえるかが重要です。そのため、記録データを分析し、アドバイスすることによって、「ホルモンバランスとうまく付き合えるようになった」と実感を持てるような体験を提供し、早い段階で価値を感じてもらえるようにしています。

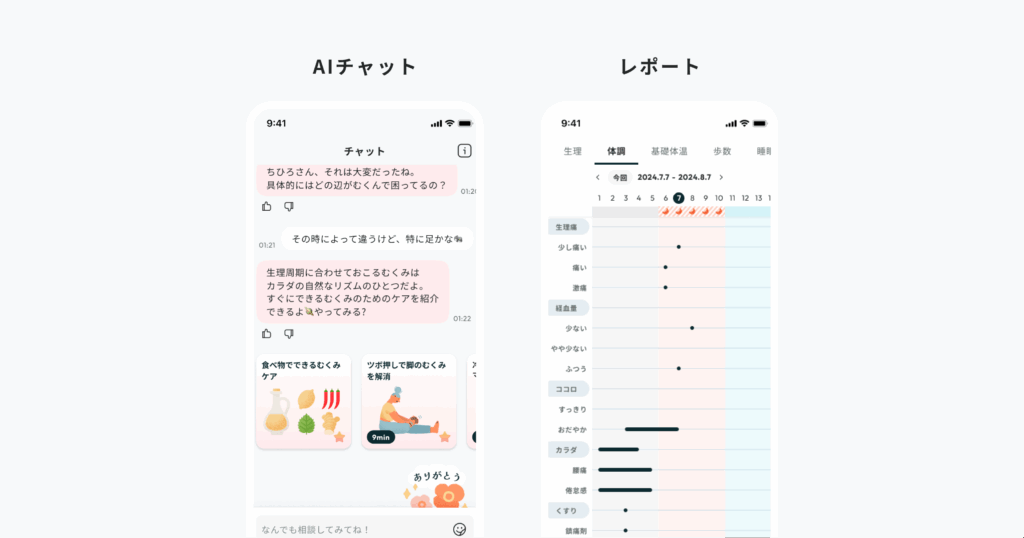

そのひとつを担っているのが、AIチャット機能です。「今あなたが記録したことには、こういう要因があるかも」とリアルタイムでコメントすることが、ユーザーにとっての気づきにつながるのではないかと考えています。私も今朝お腹の不調を記録したところ、AIチャットが「今は黄体期でプロゲステロンが増加しているから、胃腸の働きが鈍くなっているかも」と答えてくれて、なるほどなと思いました。

もうひとつが、レポート機能です。記録した内容がグラフで可視化され、過去の状態と今とを比べて見ることができます。ここでもAIを活用して「前の周期と比べると〇〇だね」といったコメントを付けることで、グラフを丁寧に読み解かずとも手軽に気付きを得られるようにしています。

松薗:いずれにしても「今ある悩みに寄り添うこと」は重要です。ユーザーにとっては、今抱えている不調が一番の気がかりなので、自分だけでは気づかないような要因を分析したり、すぐに取り入れられるセルフケアなどの対処方法を提案しています。これが結果として、ホルモンの波を乗りこなすパートナーとして、長期間お付き合いいただくことに繋がると考えています。また、医療の知見もお借りして情報提供をしているので、その信頼感もあると思います。

── 長く寄り添うなかでは、生理以外の接点も生まれてきそうですね。

松薗:まさに、どんなライフコースを歩んだとしても、ずっと付き合い続けられる幅広い機能の提供を目指しています。既に提供中の生理ケアモード、妊活モードのほかにも妊娠、育児、更年期といったフェーズにも対応し、その時々でタッチポイントをしっかり持てるような設計をしていきたいと考えています。

多事業からの期待と、守り抜きたい「ソフィBe」らしさ

── さまざまな事業を展開するユニ・チャームでの新プロダクト開発という点では、どのような大変さがありましたか?

松薗:もともとユニ・チャームでは、「ソフィBe」と別に「ソフィ」というアプリを展開しているので、「ソフィ」の要素を組み込みながらの開発という形でした。「ソフィ」から移行してくるユーザーの方も抵抗なく使えるように考慮する必要があり、要件の整理はとても難しかったです。

下村:「ソフィ」は記録項目が非常に多かったのも、ハードルのひとつでしたね。「ソフィ」はすべての記録を1画面で網羅していましたが、それだと文字サイズが小さすぎて。「ソフィBe」のガイドラインに照らして、ファーストビューに表示する情報を取捨選択する必要がありました。こういった情報設計の苦労は非常に多かったです。

── ユニ・チャームの保険商品や生理用品などと、プロダクト上での接続が行われているのがユニークですよね。さまざまな事業のなかでの立ち位置を、どう整理していったのでしょうか?

松薗:ソフィはこれまでの「生理用品ブランド」から「ウェルネスケアブランド」への進化を目指しており、それを担うプロダクトのひとつが「ソフィBe」です。社内ではプラットフォームとして位置づけられ、既存商品や新規事業の認知や購買への土台となることを期待されています。その点でも、「ソフィBe」は今後さらにユーザーとの多様なタッチポイントを持つことが求められているのです。

── プラットフォームとしての期待を受けとめつつ、「ソフィBe」としてベストを目指すとなると、難しい判断が求められる場面も多いのではないでしょうか?

松薗:まさに、事業の目標と照らし合わせながら、日々さまざまな観点について議論しています。すでにある生理ケアモードを機能拡充させていくのか、それともタッチポイントを広げるために新しいライフコースに延伸していくのか。どこに力を注ぐのかは、特に重要な点です。個人的には、生理ケアモードで自己効力感を高められる構造をしっかりつくってから、広く応用していくのが良いのではないかと考えているところです。

下村:ユーザーに自社商品の押し売りはしたくないという考えから、情報整理は丁寧に行っています。興味がある人が深く知れるように情報は掘り下げできる構造にしつつ、必要のない人には邪魔にならないように配慮しています。見える部分は「ソフィBe」らしいトーンで整え、伝えるべきでない情報は階層を下げて配置するなど、細かい部分にも気を配っています。

多様なあり方と向き合い続ける「ソフィBe」の進化

── ユーザーの声からは、どのような気づきを得ていますか?

松薗:ユーザーの声を聞くたびに、まだ十分に届け切れていない点があることに気づかされます。たとえば、「ソフィBe」では要件上、生理期間の最大日数を定めているのですが、その日数よりも長く記録をしたい方から「自分の生理のあり方を否定された気がして悲しかった」とのお問い合わせをいただきました。ビジネス的な制約はあるものの、もっと多様な生理のあり方に寄り添いたいと、改めて強く感じました。

下村:生理ケアモードのなかでも妊活おりものシートの記録ができるのですが、妊活に苦労されている方から「妊活という言葉が目に入るのが悲しい」という声をいただいたこともあります。私たちは出産を強いるつもりはなく、さまざまな選択肢があるべきだと思っているのですが、この表示が不安を与えてしまっていたことに気づいて、はっとさせられました。

松薗:お問い合わせから、私たちが想定できていなかった生理の形やライフコースの在り方を教えていただくことは多々あります。自分たちの当たり前を当たり前と思わず、幅広い声に寄り添いながら、さまざまな方が使えるものにしていきたいです。

── リリースから約1年経ちましたが、現状はどのような課題や変化の必要を感じていますか?

松薗:特にレポート機能は基礎体温、歩数、睡眠など機能の追加を続けてきて、情報設計の難易度があがっているのを感じています。今後は見直しをしたり、時には機能を削減する場面もあるはずです。

また、女性の自己効力感を考えるなかで、女性だけでなくパートナーや企業などさまざまなステークホルダーがいるなかに、「ソフィBe」をどう組み込むかを考える必要もあると感じています。女性だけで生理のことを考えるのではなく、いろいろな人と「ソフィBe」を通じてオープンに話すことができる、それが共生社会なのではないかなと。まだまだやらなければいけないことはたくさんあります。

── 今後の展望を教えてください。

松薗:まずは、自己効力感の向上とはどういうことなのか、その定義とプロダクト戦略への落とし込みをさらに進めていきます。ユーザーがどのように「ソフィBe」を使っているかを深く理解しながら、自己効力感を高められている兆しを捉え、プロダクトに落とし込むサイクルを回していきたいです。答えがないので難しい課題ですが、だからこそおもしろくやりがいがあります。

下村:アニメーションやマイクロインタラクション、イラストなどの細部をもっとブラッシュアップしていきたいと考えています。毎日使うプロダクトだからこそ、情報量が多すぎたり、見ていて疲れてしまうという声とも向き合いながら細部の改善の積み重ねによって、「使い続けやすく、愛着が持てる体験」を丁寧に形にしていきたいです。

取材協力

ユニ・チャーム株式会社 https://www.unicharm.co.jp/ja/home.html

「ソフィBe」公式サイト https://www.sofy.jp/ja/app/sofybe.html