「防犯カメラ」のその先へ。現場映像をデータの宝庫に変えるSafie流のDX

かつて防犯用だったカメラは、いまや業務改善や接客支援にまで使われる時代。その動きを牽引するクラウド録画サービス「Safie(セーフィー)」や屋内用カメラ「Safie One(セーフィー ワン)」を展開するセーフィー株式会社は、現場映像をどうデータ化し、課題解決へと導いているのでしょうか。プロダクトづくりのプロセスやこだわり、UX改善の工夫について伺いました。

前田 祐貴|セーフィー株式会社 企画本部/AIソリューション部/アプリケーショングループ GL

新卒で総合ITソリューション企業に入社し、SEとして金融系システムの開発を経験。その後、国内大手メディア・IT企業で開発ディレクターとして大規模開発プロジェクトを推進し、進路領域の商品企画にも携わる。2024年よりセーフィーにて、映像×AIソリューションのプロダクトマネジメントに従事している。

碇石 慶子|セーフィー株式会社 企画本部/デザインセンター 副部長

2011年に大手IT系事業会社に入社し、モバイルゲームやBtoC向けサービスのUIデザインを担当。その後、複数業界でUXデザインを推進し、サービスの品質向上に貢献。2022年セーフィー入社後は、プロダクト開発のUX向上とデザインOpsの視点から組織のパフォーマンス向上に取り組んでいる。

中島 賢史|セーフィー株式会社 企画本部/デザインセンター/プロダクトデザイングループ GL

WEB制作会社、デジタル広告代理店、デザインコンサルティングファームで大手クライアントのデジタル業務をデザイナー、ディレクター、PMとして幅広く経験。2021年にセーフィーへ合流。プロダクトデザイングループにてUXディレクターとして、映像プロダクト、AIプロダクトのUIUXディレクションに従事している。

「防犯カメラ」のその先へ。Safieシリーズが拓く映像データの新たな価値

── はじめに、セーフィー社のビジョンやプロダクトについて教えてください。

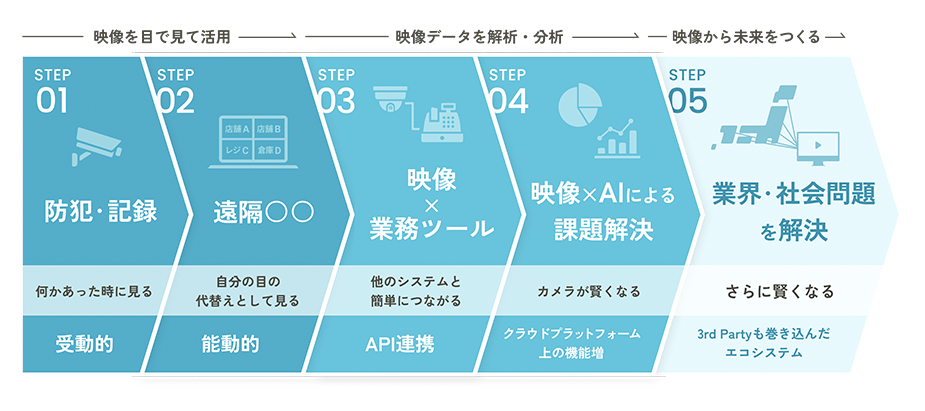

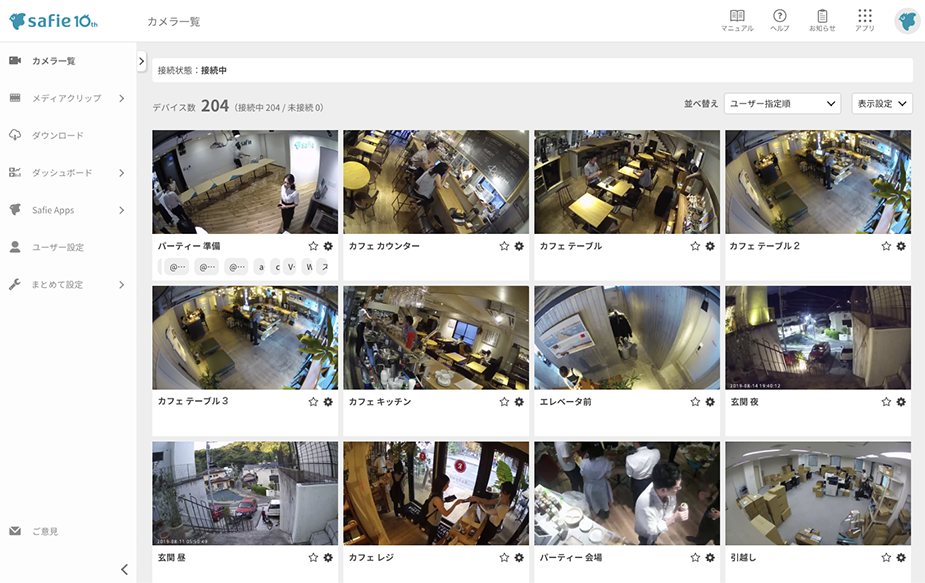

前田:セーフィーは「映像から未来をつくる」をビジョンに掲げ、映像の力であらゆる現場の課題解決を目指しています。屋内用カメラ「Safie One」などで映像を撮影し、その映像をクラウド録画サービス「Safie」に集約。さまざまなオプション機能も提供しており、それぞれの目的に応じた映像の活用が可能です。従来の防犯カメラのように映像を記録するだけでなく、各種ツールとの連携やAIとの掛け合わせにより、多様な業務の課題解決につなげている点が特徴です。

── はじめから、防犯カメラ以上のものを目指して展開していたのでしょうか?

中島:立ち上げ当初、防犯カメラといえばオンプレミス(サーバーやソフトウェアなどの情報システムを、使用者が管理する設備内に設置して運用する形態)で現場でしか見れず、映像の画質も悪かったので、まずは「いつでもどこでも綺麗な映像で確認できる」ことからはじめました。そこから徐々にできることを広げ、幅広い業界にソリューションを提供できるまでに成長してきました。お客様に対しては、防犯目的を起点に、徐々にAIやデータと掛け合わせて活用いただく5つのステップで設計しています。

碇石:導入検討のきっかけは防犯目的でも、その先の成長に期待してご契約いただくお客様が増えています。たとえば、他の接客支援ツールとのデータ・システム連携によるパッケージ提案の動きや、既設のカメラの置き換え不要でセーフィーのソリューションを使えるようにする動きなどにも、注目いただいています。

前田:防犯カメラはオンプレミス、クラウド問わず競合にあたりますが、それ以外に業務課題の解決を担うSaaSプロダクトなども競合と言えます。差別化のポイントは、約100万画素というカメラ映像の画質の良さと、設定のしやすさや使いやすさなどでしょうか。

── 使いやすさに関して、どのような点がポイントなのでしょうか?

中島:たとえば「Safie Pocket2(セーフィー ポケット ツー)」というウェアラブルカメラは、ボタンひとつで録画を開始し、自動でクラウドにつなげて、すぐにビューアーで映像を見ることができます。建設現場などで使われることが多い機種なので、説明書不要で簡単に使えるよう設計しています。

碇石:とはいえUXに関しては、改善しなければと感じている部分もたくさんあります。お客様の声から本質を拾い上げるためのアクションや、開発プロセスを型化して質を標準化する試み、そして何よりお客様の業務への理解を深めることに、今まさに注力しています。

中島:映像はオンラインにあっても、オフラインの現場の業務をきちんと理解する必要があり、それらを一貫したユーザー体験や使い勝手として落とし込めるように、試行錯誤しているところです。

映像で「現場」をデータ化する。Safieシリーズの多様な活用事例

── 実際にどのようなオプション機能が、どのような業界や場面で活用されているのでしょうか?

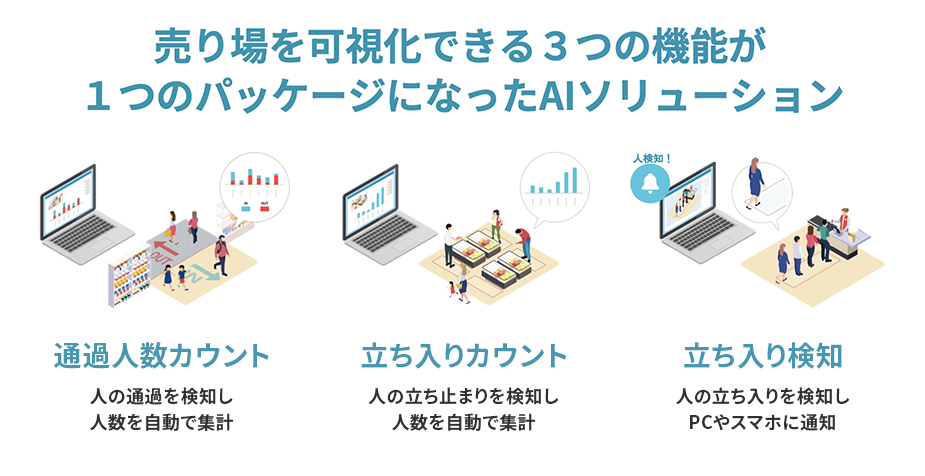

前田:たとえば、「Safie One」に搭載できるオプション機能として「AI-App 人数カウント」があります。スーパーや小売店舗の売り場情報を可視化できるAIソリューションで、映像を活用することで、入店者数のカウントや特定エリアにおける滞留人数、滞在時間などを計測し、可視化できるというものです。

前田:このデータをPOSデータと掛け合わせると、ある商品の前で立ち止まった人数を母数として購買率を分析できます。こうすることで、これまで来場人数を測れずに勘に頼っていた売り場のレイアウト変更や商品変更、ポップ制作などにおいて、データに基づいた分析・改善のサイクルを回すことができるのです。

碇石:小売業界をはじめさまざまな業界で、DXや顧客分析は非常に進化しており、そのためのソリューションとしての側面を強く求められます。私自身も提案の場に立つことがありますが、「BIツールのようなダッシュボードが欲しい」といった声を実際にお聞きして、要件としての重要度を実感しました。

── 「AI-App 人数カウント」は、どのような経緯で開発されたのでしょうか?

中島:営業担当者がお預かりしたお客様の声が種となり、そこにAIの技術を掛け合わせることで実現しました。やはり、営業がお客様との向き合いの中で現場の声を拾い、その中から生まれるケースが多いですね。ただし、もちろんそれ以外のケースも多々あり、機能案自体はさまざまなチームから上がってきます。

前田:あがってきた案は実施可否を検討し、優先順位を立てます。判断の軸となるのは、ビジネスとしてどれくらいの売上が見込めるか、どれくらいのお客様への価値提供につながるか、そのお客様だけではなく業界課題の解決にもつながるか、などの観点です。

── 「AI-App 人数カウント」は、小売業界以外ではどのように活用されているのでしょうか?

碇石:防犯寄りの活用例になりますが、建設現場では不安全行動(*)の予防に活用されています。機能の中に「立ち入り検知」という仕組みが備わっており、危険エリアに人が立ち入ると検知して通知したり、見守れるようになっています。現場監督が、映像を通じて遠隔で確認・管理できるのがポイントです。

* 労働者本人または関係者の安全を阻害する可能性のある行動を意図的に行う行為

中島:工事現場などでは、そばに人がいることに運転手が気づかずに、重機のアームを動かしてしまって事故が起きることがあります。そういったことを防ぐため、映像の中で重機の周辺エリアを指定し、人の立ち入りを検知すると通知が飛ぶようにして、安全管理に役立てている例などもあります。

特化と汎用のあいだで、デザインはどうあるべきか?

── ユースケースが広がる中で、どこまで特化し、どこまで汎用的なものにするかのバランスが難しそうですね。設計の際に考慮している点はありますか?

碇石:映像のビューアーである「Safie Viewer(セーフィー ビューアー)」のような基本機能に関しては、どの業界でも横断的に使えるようにホリゾンタルな視点で、一方でオプション機能は、一つひとつ主なターゲットとなる業界に特化させたバーティカルな視点で設計しています。これらのバランスは、まさに今挑戦中の部分です。

前田:特定のお客様を具体的にイメージしてつくったほうが、顧客理解の解像度が高いプロダクトとなり、結果的に刺さるものになりやすいと考えています。

中島:ただし、たとえばUIデザインやラベルなどは、オプション機能であっても特定の業界に引っ張られないように汎用性のあるものにしています。たとえば「AI-App 人数カウント」も、最初の名前は「Store People Detection Pack」だったのですが、店舗で使うニュアンスが強すぎて可能性を狭めてしまうため修正しました。まずはある業界の特定のユースケースに特化したプロダクトとしてつくり、そこからなるべく汎用的に使えるものになるよう意識して、細かく調整しています。

── そういったチューニングもあるからこそ、業界毎の活用例が生まれてくるんですね。

前田:一度形にしてみると、「こういう用途で使ってもいいですか?」とさまざまな声があがってきます。また営業も、自身の担当先のお客様の課題解決に活かすには、どうすると良いかを考えてくれます。そういった試行錯誤があるからこそ、良い意味で想定外の使い方が生まれているのかもしれません。

「見る」「探す」をもっと簡単に。ユーザーインタビューを拡大し、基本機能の改善へ

── オプション機能には、他にどのようなものがあるのでしょうか?

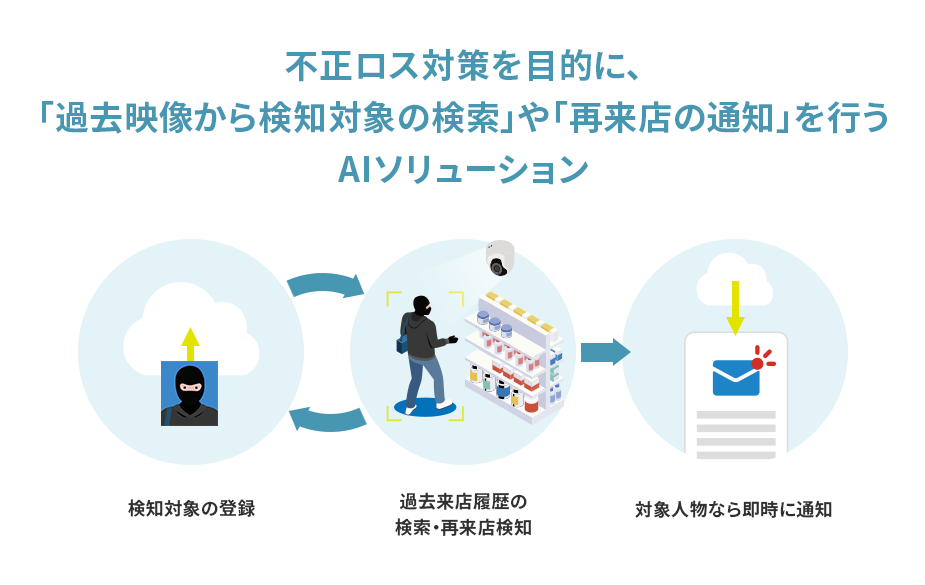

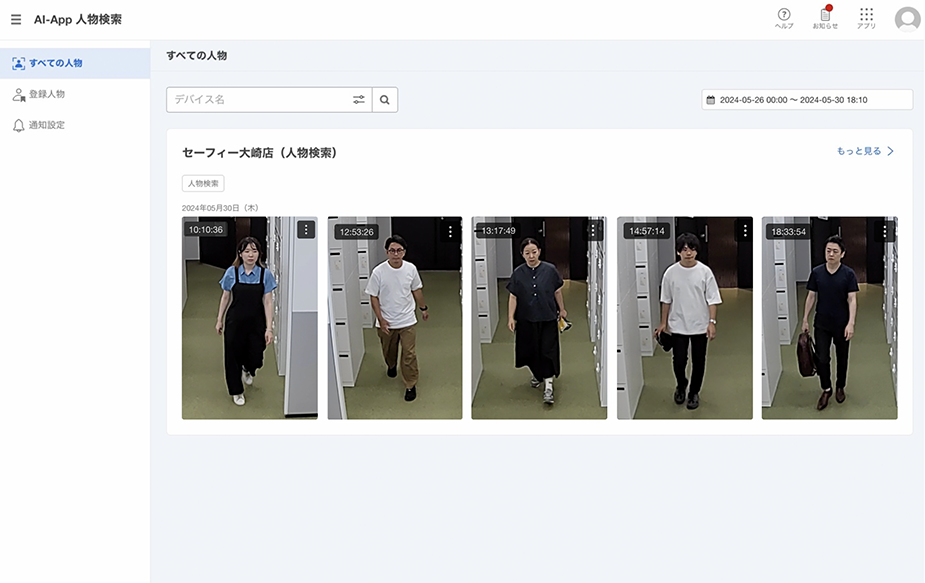

前田:主に不正ロス対策を目的とした「AI-App 人物検索」があります。過去の映像から検知対象を検索し、対象人物の再来店を検知して通知するソリューションです。検知対象を登録できるので、これまで膨大な時間をかけて過去映像を調べていたプロセスを削減し、ワンクリックで調査できるのがメリットです。

中島:開発のためにユーザーインタビューを行うなかで、対象人物の人相だけではなく、服装なども含めた全体的な印象で認識しているという気づきがあり、顔だけの画像を一覧で並べるUIから全身がわかる表示サイズへと変更を行いました。また、検知時には画像を添えてメールで通知を送るのですが、過去来店時の登録画像も添えることで瞬時に対象人物を判別できる仕様にするなど、細かな改善を行っています。

── ユーザーインタビューで気づきを得て、プロダクトに活かすサイクルが確立されてきているのですね。

碇石:実は、この「AI-App 人物検索」機能の開発をきっかけに、お客様へのユーザーインタビューを増やそうという動きにつながったんです。

中島:初期から展開している「Safie Viewer」や、カメラ映像の権限管理などを行う「Safie Manager(セーフィー マネージャー)」などは、実は使い方が非常に多岐に渡っており、お客様がどういう場面でどのように使っているか、どこに困っているかなどを把握しきれていませんでした。「AI-App 人物検索」の開発経験を経て、現在はリサーチ担当にも参画してもらって取り組みをはじめたところです。

── お客様からは、どのような声があがってきましたか?

中島:ひとつは、「Safie Viewer」での過去映像の探しにくさです。録画映像を確認する際、いちいちタイムラインを遡って順再生する必要があり、逆再生ができないため、確認したいポイントに行きつくまでに手間がかかる状態になっていたのです。また、複数カメラの映像を同時に時系列で見たいといった声もあり、映像自体は綺麗なのに目的の情報にたどり着くまでが煩雑だという課題が浮かび上がりました。

また、映像を見ただけではそのカメラがどこに設置されているかがわからないという声もいただきました。現状は 「品川店・売り場A・通路右」など、運用現場でカメラの名称に情報を入れて対応されている企業もありますが、本来プロダクト側で補助すべき部分だと考えています。

昨今では、映像編集ツールも一般的になってきています。メンタルモデルも意識して、お客様が映像に触れる際にどのようなUIを想定しているかも考慮しながら改善していきたいです。

碇石:映像の見方としても、「お客様は、そもそもそんなに張り付いて映像を見るわけではない」という気づきがありました。何かが起きた場合にだけ振り返りとして見る形を、あまり考慮できていなかったのです。

中島:建設現場などでも、基本的にはモニターに常時複数台のカメラ映像を流し、不安全行動があれば察知できるように「ながら見」することが多いです。ただし遠隔臨場といって、監督者が記録として高解像度の映像に張り付きでチェックする場面もあります。その際は、国や地方自治体が定めたルールに準じて行う必要があります。

張り付きで見る場面と必要なときだけ見る場面、それぞれのニーズに耐えうるものにするには、やはり現場の声に徹底的に触れ、使用される場面を深く知る必要があります。実際に声を聞くたびに、たくさんの発見がありますね。

── その他、最近の開発プロセスで特徴的なものはありますか?

中島:最近は、ユーザビリティテストに力を入れています。ユースケースが明らかになってきたので、それに沿ったシナリオをつくりこみ、タスクがスムーズに完了できるかテストしています。

特に「AI-App 人物検索」では、ユーザビリティテストもかなりしっかり行いました。その際の気づきとして、たとえば特定の人物を探す際、最新時点からではなく、ある起点となるタイミング以降で探す方が一般的であることが見えてきました。また、画面の拡縮を80%にして、表示される画像数を増やすといった行動もあり、どの程度の枚数を一覧で見せるべきかのヒントも得られました。今後は、こうした検証から得た示唆を活かして改善をはかっていきたいです。

業務への理解と開発の仕組みづくりで、さらなるプロダクト拡充へ

── 最後に、Safieシリーズの今後の展望を聞かせてください。

前田:2040年頃には日本の高齢化率は35%に達し、労働人口が2割減となる社会が到来すると言われています。そんななかで、僕たちは映像やAIを活用して、労働力不足の解消や業務効率化、少人・無人店舗化などの現場の課題を解決していきます。まだまだプロダクトのラインナップが不足しているので、まずはその拡充を進めていきたいです。

中島:「現場のお客様はツールが使いたいわけではなく、業務がしたい」ということを肝に命じ、意識することなく溶け込むような体験を提供することによって、お客様の業務課題を解決していきたいです。インタビューやテストなどの取り組みを通じて、Safieシリーズがもっと現場で自然に使われる状態をつくっていければと思います。

碇石:昨年デザインシステム「Pantograph」を構築し、インタビューなどで得た発見をスピーディにプロトタイプに落とし込み、検証できる環境も整いました。こうした取り組みを通じて開発スピードを上げ、体験の質の向上・統一にも活かし、ラインナップの拡充につなげていきたいです。セーフィーが社会インフラとなる区切りとして据えている2030年を目指し、今後も邁進していきます。

取材協力

セーフィー株式会社 https://safie.co.jp/

「Safie」サービスサイト https://safie.jp/