後継者不足、どう解決する?「relay」がデザインする新しい事業承継のカタチ

地元の人々に愛された事業や店舗が、後継者不足で消えてゆく現状。この地域課題に対して、新しい形の解決策を提案するのが、オープンネーム事業承継「relay(リレイ)」です。事業者と後継者の出会いを、どのように生み出しているのか?彼らがデザインする事業承継と地域のあり方について伺いました。

塩月 慶子 | 株式会社ライトライト CDO(Chief Design Officer)

携帯電話のプロダクトデザイナーとしてSHARPに勤務後、地域メディア制作、CAMPFIREでのクラウドファンディング支援、プロダクト開発などを経験。2023年からは株式会社ライトライトにて、プロダクトによる新しい事業承継のあり方を模索。2024年グッドデザイン賞を受賞。

地域の店舗・事業者を救うオープンネーム事業承継「relay(リレイ)」

── まずはじめに「relay」について教えてください。

塩月:「relay」は、事業を譲りたい方と継ぎたい方をつなぐ、事業承継マッチングプラットフォームです。事業者の魅力を伝える記事ページを通じて、後継者候補との出会いを生み出します。事業への想いやストーリー、強みにフォーカスし、共感をベースにマッチングしているのが特徴で、単なる売買ではない新しい事業承継の形を提案しています。

── なぜ事業承継という領域に着目されたのでしょうか?

塩月:代表の齋藤はもともと、地域特化型のクラウドファンディングサービス「FAAVO」を運営していました。さまざまな地域の事業者と向き合うなかで齋藤が感じたのは、後継者不足で廃業を余儀なくされる店舗や事業者が後を絶たない状況の深刻さです。「あの人気店が惜しまれながら閉店!」とテレビ番組がエモーショナルに伝えるのを見て、「その前にできることがあるのでは?」と感じたと言います。地域をなんとかしたいという想いが、私たちの原動力なのです。

そこから齋藤は2020年1月に、株式会社ライトライトを設立し、オープンネーム事業承継「relay(リレイ)」を立ち上げました。クラウドファンディングの知見や仕組みを応用したプラットフォームをつくることで、仲介という限定的な形ではなく、事業承継の仕組み自体を変えられるのではないかと考えたのです。

中小企業には適さない?「ノンネームシート」の慣習

── 事業承継は、これまでどのように行われてきたのでしょうか?また、そこにはどのような課題があったのでしょうか?

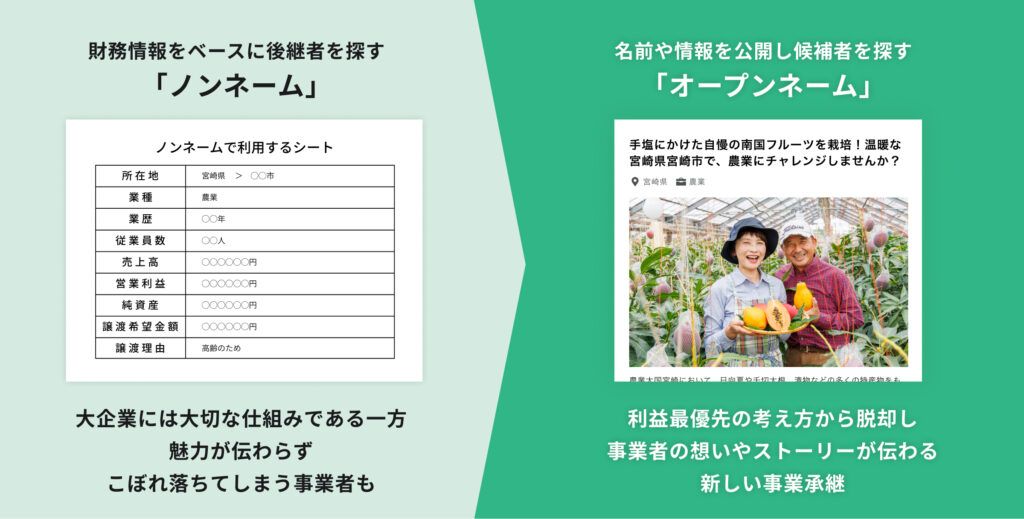

塩月:従来の事業承継分野においては、譲り渡す事業者の名前や詳細な情報を伏せて、売上高や希望譲渡額などをA4用紙1枚程度にまとめた「ノンネームシート」のやり取りから交渉を進めていく「クローズ(売り手情報非開示)」の考え方が一般的でした。しかしそれは、地域の小規模事業者においては、事業の価値が財務面のみで判断され、常連客からの支持や潜在的な魅力を伝えられないというジレンマも生んできました。

── なぜ、そういった情報は伏せられていたのでしょうか?

塩月:事業譲渡の情報が広がることによる風評被害を避けるため、というのが定説です。取引先に不安を与えたり、従業員の離職や株価の下落につながるなど、特に上場企業や規模の大きな会社にとって重要な部分であることは理解できます。

問題は、この仕組みが中小企業にも一律に適用されていたことです。日本の企業の99.9%を占める中小企業では、従業員は家族だけだったり、株主が創業者だけだったりするケースも多いですよね。本来は詳細を開示しても問題ないケースがほとんどであるにもかかわらず、仲介者側の画一的な配慮によって、情報が閉ざされていたのが実情です。実際に売り手となる事業者からは、「後継者が決まるなら、情報の開示はまったく全く問題ない」という声がたくさん聞こえてきました。

── 「relay」ではどのような形で対応しているのでしょうか?

塩月:はじめから事業者名や代表者の顔写真、事業内容、展開地域などを公開する形式を採用し「オープンネーム」と命名しました。またUIに関しても、一般的なM&Aサービスのようにテキスト情報を羅列するのではなく、クラウドファンディングやフリマアプリのような「サムネイルで決める」タイプのUIを適用したらどうかと考え、写真や画像を大きく載せるようにしました。結果的に、この方針がうまくはまったと考えています。

事業承継を、地元に帰るための「きっかけ」に

── 事業の後継者としては、どのような方を想定していますか?

塩月:一度都会に出たあと、地元に戻りたくてもきっかけがなくて戻れていない方や、経営者になって地元に帰ろうと考えている方を想定しています。若い頃は都会に憧れたとしても、ライフステージが移り変わっていくなかでは、どんな方にも「地元に戻りたい」と思うタイミングがあるはず。その際に多くの方の障壁となっていたのが、「地元には仕事がない」ということでした。

そこで「relay」では、都市圏で働いていた人が地元に帰るきっかけづくりや、仕事の受け皿となることをひとつのコンセプトとしました。そのため、これまでM&Aをしたことのない方でも「あのお店が潰れないように何かしたい」と思ったら行動に移せるように、ハードルを下げる工夫を随所で行っています。

── 確かに事業承継と聞くと、堅苦しいイメージがありますね。そのなかで「relay」は、良い意味でカジュアルさがあります。

塩月:「自分もこのプラットフォームを見ていいんだ」「自分も継いでいいんだ」と思えるようなデザインを心がけています。イラストを使って緊張感をほぐしたり、難しい用語や堅苦しい見せ方を極力避けるなど、試行錯誤しています。たとえば、譲渡者・譲渡希望者は「譲り手さん」、譲受者・買収希望者は「継ぎ手さん」とし、デューデリエンスなど専門的な用語も控えています。

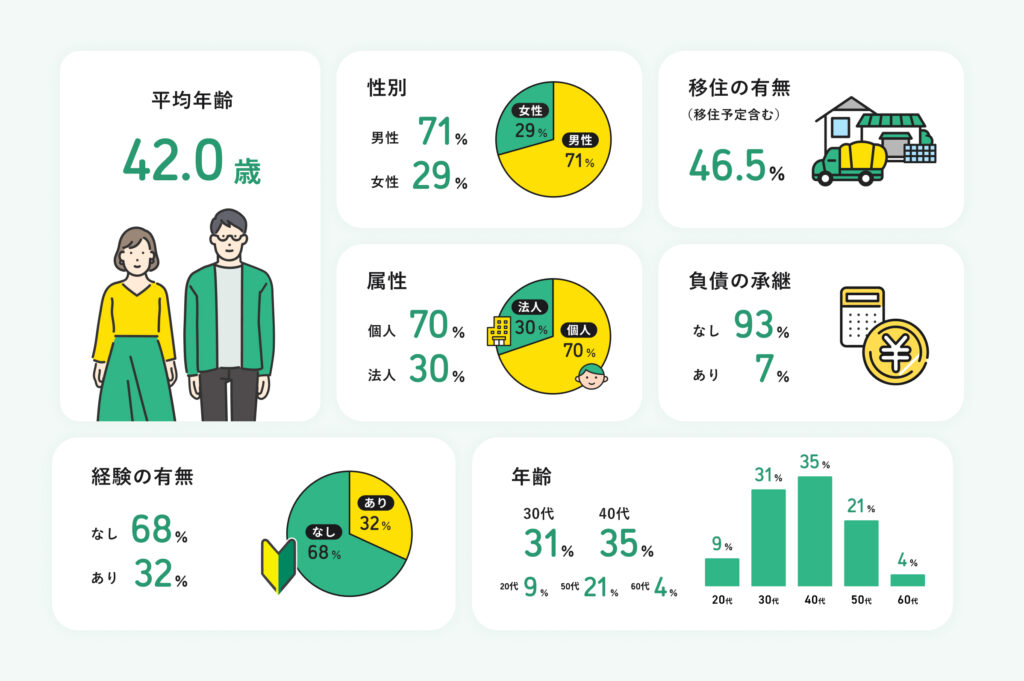

実際に「relay」で事業を継ぐ方の約7割が個人の方で、Uターンで地元に戻る方も多数いらっしゃいます。そのほか、好きな地域で事業承継をしてIターンで移住する方もいるなど、行きたい地域に行くための理由を生み出せているなと感じます。

デジタルだけが正解じゃない。人の手によるフォローがあってこそできること

── 後継者を探している事業者側は、やはり年齢層が高い方が多いのでしょうか?

塩月:おっしゃる通り、年齢層は高めです。パソコンを触ったことのない方や、FAXや電話を希望される方も一定数いらっしゃいます。ただしそこで「今時FAXなんて……」と考えるのではなく、デジタル一択とする先入観を捨てて、相手に合わせて対応することを大切にしています。

また、私たちのようなスタートアップ企業が突然伺って「事業を売りましょう」と言っても事業者は不安に思ってしまうので、地域の自治体や公共団体との連携も進めています。後継者不足に課題意識をお持ちの自治体も多く、連携を通じてさまざまなサポートをいただいています。

塩月:さらに「地域コーディネーター」という制度もつくり、各地域の盛り上げを担ってくださる方々との連携もはじめています。事業者の取材や写真撮影から、ときにはオンライン面談のためのデバイスの設定まで、プロダクトではカバーできない部分をきめ細やかにサポートしてくださっています。

── クラウドファンディングの応用という土台はありつつも、事業者側の年齢層を鑑みると、一筋縄ではいかない部分もありそうですね。

塩月:特に大変なのは、後継者募集記事の掲載に必要な情報の回収です。掲載情報は事業者が自分で登録するのではなく、弊社で情報を回収して公開まで行うのですが、事業者の手元に必要な資料の用意がなかったり、譲渡内容や金額をすぐに決めることができなかったりと、想定以上に時間を要することもあります。掲載までのスピードも大切ですが、情報が不十分なまま掲載してしまうと、結果的に応募者をお待たせしてしまいマッチングに至らないケースを生んでしまうこともあるため、情報回収のフローの整備に注力してきました。今でもフローは随時改善しています。

プロダクトデザイナーとしては、こういったフローの遂行を人力でカバーするのではなく、プロダクト上ですべて仕組み化して解決したいと思うことは多々あります。しかし、それだけが正解だと思いすぎないバランスも必要で、まさに今も葛藤の真っ只中です。

── そんななかでも、デジタル化が進んでいる領域はありますか?

塩月:付随する領域では、デジタル化によって効率や精度の向上が進んでいます。たとえばこれまでは、地域の商工会などが事業者の後継者状況を定期的にヒアリングし、紙で管理を行っていました。膨大な紙情報は振り返りが難しく、細やかなサポートを難しくします。「relay」では、こういった紙による情報管理をAIを活用してデータベース化し、SaaSプロダクトとして落とし込みました。ここからマッチングの糸口が見つかるケースも出てきています。

加えて、昨今M&Aが注目を高めていることもあり、若い事業主の方が後継者を探すケースも増えてきています。今後は事業者側が自分で紹介ページをつくれる仕組みも実装していきたいです。

「relay」から生まれる、地域を応援するアクションの連鎖

── デザインのプロセスについても教えてください。事業承継という領域だからこその特徴はありますか?

塩月:最も大切にしているのは、現場に没入することです。事業承継をプロダクトとしてデザインするには、東京という場所が適しているとは限りません。私自身も宮崎に住んでいますが、実際に身近で消えゆく店舗や事業者を目の当たりにするなど、地域の課題を直接肌で感じるからこそできることがあるなと感じています。

デザインのプロセスで印象的だったのは、「ユーザーインタビューをさせてください」と言ってもまったく反応をいただけなかったことです。事業者は「ユーザーインタビュー」という言葉に馴染みがないため、その言葉自体を控えるようにしています。ユーザーインタビューのみでアポイントを取ることもほぼなく、事業者の取材に行くメンバーに同行させてもらって、ついでにプロダクトについて質問することがほとんどです。

── マッチングの創出という点で、印象的な成功事例はありますか?

塩月:印象的だったのは、SNSでの後継者募集の呼びかけの広がりです。宮崎のご当地パン「じゃりパン」をつくっているミカエル堂さんの後継者募集情報を「relay」に掲載したところ、たくさんの方がSNSで掲載ページをシェアしてくださり、なんと宮崎市長までもが「後継者いませんか?」とSNSで呼びかけるまでに広がりました。

これまでの事業承継はクローズドなものだったため、こういった動きが起こることなく、気づいたら1週間後に閉店……なんてことが多かったと思います。「relay」に掲載ページがあるということは、地域の人たちが事業や店舗に存続してほしいと思ったときに、アクションを起こせる仕組みがあるということ。そこに大きな意味があると感じています。

── 今後さらにマッチングを増やしていくために、取り組んでいることはありますか?

塩月:重要なのは、事業を継ぐハードルを下げることと、マッチングに向けた細かなステップをつくることだと考えています。

現在は、後継者候補の方がまずはその会社に勤めてみる「お試し期間」の取り組みを行っています。地域おこし協力隊の制度を活用することで、後継者候補の方は国から給料をもらいながら、そして事業者側は給料を負担することなく、お互いの相性をじっくりと見極めることができる「三方良し」を実現しています。この取り組みから成約事例が生まれたこともあり、この9月からは新たに、短期間で現場を体験できる「事業承継体験プログラム pre relay」もはじまりました。こうした取り組みは、後継者となった方々の声から生まれてきたものです。

事業承継を、地域社会の活性化の起点に

── 「relay」で事業承継を達成した方からは、どのような反響がありますか?

塩月: 宮崎県高原町にある小売業の事業者を掲載したところ、関東のカフェに勤める方が「幼い頃に通っていたお店だ!」と興味を持ち、最終的に家族全員で移住して事業を継いだ事例があります。機材類だけ譲り受けてカフェを新たにつくられたのですが、今では県外から人が訪ねて来るほどの人気店になりました。後継者の方が「世界が変わるような体験になりました」とおっしゃられていたのが印象に残っています。

── 事業承継が起点となり、さまざまな変化が起きているのですね。

塩月:強く感じるのは、都市部とは異なり、地方ほど店舗や事業一つひとつが大きな影響力を持っているということです。ある店舗の存在ひとつで、地域社会全体ががらっと変わったりするもの。高原町ではしばらく開催されていなかった夜市祭りも復活しました。この事業承継をきっかけに、なんと8件の新規創業も生まれています。ひとつの事業承継を起点に町全体が大きく変わる様を目の当たりにして、私自身も心が震えました。

── これからの「relay」の展望について、聞かせてください。

塩月:事業のグロースに伴い、より多くの事業者や後継者候補への対応が急務になりつつあります。またM&Aへの注目上昇により、スピード感を持って意思決定したい経営者も増えてきており、少しずつユーザー層が変わってきているのも感じています。

今後は人が介在するフルサポートの領域に加え、プロダクトによる自動化や、よりスムーズな事業承継の仕組みづくりにも注力していきます。AIなども活用しながらうまくプロダクトに置き換えていくことで、事業承継業界のゲームチェンジャーを目指していければと思います。

取材協力

オープンネーム事業承継「relay(リレイ)」 https://relay.town/

株式会社ライトライト https://light-right.jp/