“年に一度”を地域と共に。「長岡花火 公式アプリ」が追求する最高のイベント体験

毎年8月2日、3日に新潟県長岡市で開催される「長岡まつり大花火大会」。日本三大花火大会のひとつで、2日間で34万人が来場する一大イベントです。この大会をデジタルで盛り上げているのが、新潟に本社を構えるフラー株式会社の「長岡花火 公式アプリ」。8年目を迎えた本アプリ開発の裏側について、お聞きしました。

山﨑 将司 | フラー株式会社 代表取締役社長

1988年生。新潟県出身。新潟県立新潟高校、千葉大学工学部デザイン学科卒業。富士通株式会社のUIデザイナーを経て、2015年にフラーに参画。執行役員CDO(最高デザイン責任者)、執行役員COO(最高執行責任者)を経て、2020年9月代表取締役社長に就任。長岡花火公式アプリの初代デザイナーを務めた。

宮﨑 朋美 | フラー株式会社 デジタルパートナーグループシニアディレクター

官公庁、新聞社等を経てフラーへ。長岡花火公式アプリのディレクションなどを担当しながら、マネージャーとしてメンバーやプロジェクトのリスクマネジメントを担っている。

観覧体験を最高のものにする「長岡花火 公式アプリ」

── まずはアプリの特徴や概要についてお聞かせください。

宮﨑:「長岡まつり大花火大会(以下、大会)」当日の利用を想定したアプリで、1日約2時間、2日間計4時間の観覧体験を最高のものにすることを目的としています。花火プログラムや会場マップなどのほか、花火師さんへの感謝を伝える「なないろライト」など、大会を楽しむためのさまざまな機能を搭載しています。

── どのようなユーザー層を想定しているのでしょうか?初めて来る方、毎年来る方、家族連れやカップルなど、いろいろな方の来場・利用が想像できます。

宮﨑:基本的には特定のペルソナはつくらず、来場されるすべての方に使いやすいアプリを目指しています。そのなかでも、遊びの要素が強い部分はリピーター向けを意識しました。たとえば、大会終了後に流れる感謝のメッセージアニメーションは、今年アップデートしたところで「ここが変わった!」とたくさんの反響をいただきました。

── ほかに、今年アップデートした部分はありますか?

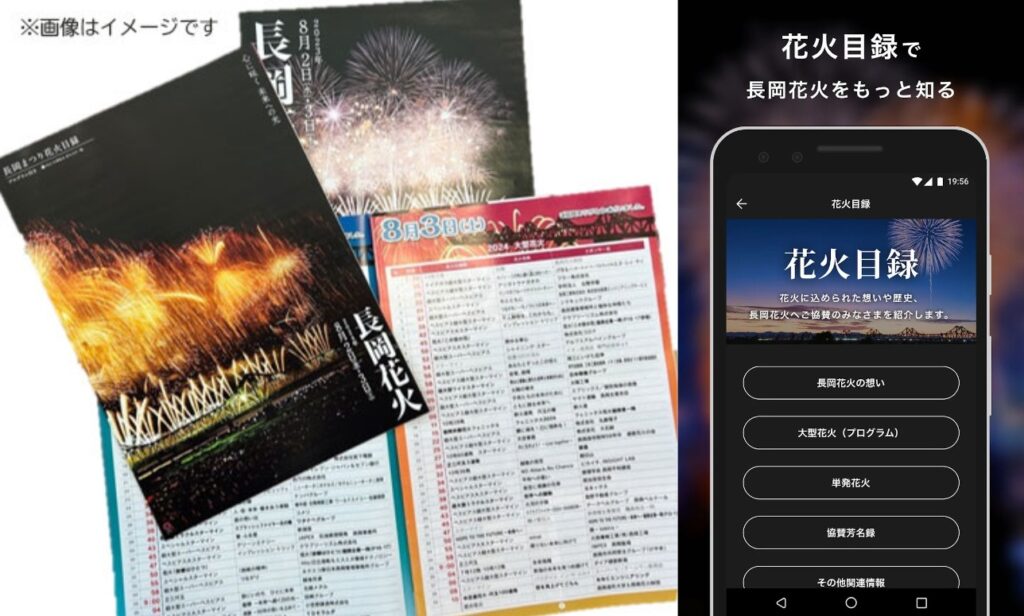

宮﨑:「花火目録」を追加しました。これは、大会を主催する一般財団法人長岡花火財団(以下、財団)が毎年つくっている紙の冊子をデジタル化したものです。プログラムの紹介や、大手企業から個人協賛までスポンサーの名前が掲載されています。紙の削減という業務改善の側面もありますが、アプリ化することで目に入りやすくする狙いも込めました。

必要とするのは観客だけじゃない。徹底したオフライン対応の理由

── 「4時間の体験を最高のものに」という言葉が印象的です。どのような工夫や取り組みをされていますか?

山﨑:「当日会場に来た方が確実に楽しめること」を何よりも優先しています。実はアプリの提供をはじめた2017年は、レビューが大荒れでした。「まずはつくって出す」状態だったため、会場でネットワークにつながらず、アプリを開くことさえできなかったのです。

── 現在ネットワークの問題に対しては、どのように対処しているのでしょうか?

宮﨑:会場は本当にネットワーク環境が悪く、初年度の反省からオフライン対応が最重要ポイントになりました。メインの機能の一部で通信させる実装をしている箇所はありますが、基本の仕組みとして、ネットワーク環境が悪い場合はローカルに保存しているデータを表示させるようにしています。

実は「花火目録」もオフライン対応をしています。必要あるのかと疑問の声もありましたが、現金協賛をしてくれた個人のスポンサーが、自分の名前が表示されているのを現地で家族や友人に見せようとして、表示されなかったらきっと悲しいだろうなと思い、譲らなかった部分です。

山﨑:新幹線の時刻表もこのアプリで見られるのですが、それもオフライン対応しています。毎年最寄り駅は、ネットでチケットが買えないほどの通信状況です。オフライン対応により、来場者だけでなく駅の誘導係にとっても便利なツールとして機能しています。

現場を目で見て調整するからこそ、快適な利用体験を届けられる

── そのほか、特に重要視しているポイントはありますか?

宮﨑:会場マップ情報の信頼性です。お手洗いや駐車場の設置状況などが毎年微妙に変わるうえ、設営時の現場判断によって調整されることもあるので、財団から提供いただく資料と実際の位置が異なることがあるんです。

それらを正確に反映するため、設営が済んだ大会2、3日前のタイミングで現地に行って実際に見て、自分たちで座標を修正したり、写真を撮り直したりしています。ユーザーがマップを見て「ここにあるはず」と思って行ったのに実際は無かったら、大きなマイナス体験になってしまいますからね。

── 自分たちで足を運んで確かめているんですね。現地への参加は、どのようなきっかけではじめたのでしょうか?

山﨑:何年か前の開催時に、「駐車場の場所が分かりにくいな」と思ったのがきっかけです。本大会では、普段は駐車場として使っていない場所を駐車場にしているケースが多く、分かりにくいため、実際の写真を撮って掲載することにしました。財団から依頼されたわけではなく、自身のユーザー視点から生まれた取り組みです。

そのほか、アプリの画面を黒ベースにしているのも現地での気づきからです。会場で画面が明るいと他の方の迷惑になってしまうため、アプリを開きっぱなしでも迷惑にならないようにと考えました。

通知の量が風物詩に。年に1度の利用でも愛されるアプリへ

── 混雑情報や交通規制、会場の最新情報など、当日の通知はやはり数が増えますよね。必要な情報を知ることができて助かる反面、勇気のいる通知量だと感じました。

宮﨑:はじめのうちは「通知が多い」というマイナス評価もあったのですが、アプリが浸透するにつれて、この多さが逆に特徴になってきました。現地に来れずとも、会社や自宅で通知を見て「今年も長岡花火の時期が来たね」と風物詩のように楽しんでくれるユーザーも増えてきたことで、この方針で行こうと腹をくくりました。ただし、増えすぎないようには気をつけています。

山﨑:通知は一般的にフロー型で見返せない形式が多いですが、本アプリでは、メインタブに「お知らせ」として残るストック型にしています。知っておく必要がある情報も多いので、通知を見逃がしてしまっても流れて消えることなく、アプリを開けばいつでも見返せるようにしています。

── 人気の機能である「なないろライト」についてもお聞きしたいです。

山﨑:「なないろライト」はすべてのユーザーの端末で同期してライトの色が変化する機能で、ペンライトのように掲げて使います。大会終了後に花火師へ感謝の想いを伝える「ひかりのメッセージ」で使うために搭載しているものです。実は別の会社がつくっていた本大会の非公式アプリにあった機能を、依頼を受けて引き継ぎました。

移管の際にこだわったのは、色の出し方です。元の仕様では、彩度100%の色が切り替わる形でしたが、それだとどうしても安っぽく見えてしまう。そこで、明るさは保ちつつ彩度を少し落として、振ったときに綺麗に見えるように色を調整しました。

山﨑:アプリの体験を良くすることも大切ですが、そもそもデザインが綺麗じゃなければ使いたいと思ってもらえません。それに、「地域の一イベントで利用するアプリだからといって、クオリティを下げたくない」という私個人の強い思いもありました。優れたデザインのアプリを見慣れている方にも感動してもらえるレベルを目指したい。長岡花火の魅力を余すことなく伝えるべく、毎年力を入れています。

── 年に一度のイベントで、観客からの信頼や愛着を積み重ねるのは難しい面もあると思います。意識していること、実践していることはありますか?

山﨑:ユーザーのレビューに真摯に応え続けることでしょうか。「オフラインで使えない」という声があれば翌年までに改善するなど、一つひとつ不満を解消していくことこそが、ユーザーの期待に応える方法だと思っています。

実際にこれまでには、星1のレビューをつけたユーザーが、アプリ改善後に評価を上げてくれたこともあります。レビューとそれを踏まえた改善のラリーは、ユーザーに「ちゃんとレビューを見ているよ、届いてるよ」と伝える、私たちなりの応え方だと思っています。

大会を支える人々と共にあれ。ゴミ拾いへの参加は「宝の山」

── 財団とのやり取りについてもお聞きしたいです。行政系の組織と新しい取り組みを進めるのは難しい印象もありますが、このプロジェクトがうまくいっている理由は何でしょうか?

宮﨑:もともと弊社の会長が大会に思い入れがあって、提案に行ったのがはじまりです。私たちの提案に財団が感銘を受けてくださって、「せっかく新潟のベンチャーと一緒にやるなら、新しいことをやっていこう」と共鳴してくださったんです。行政系の組織は、新しい取り組みやベンチャー企業との協働に慎重であることが多いですが、財団が私たちの提案を受け入れ、一緒におもしろがってくれるチャレンジングな組織であることが大きいですね。

山﨑:加えて私たちのスタンスとして、長岡の方々がどんな気持ちでこの花火を打ち上げているのか、社員が直接触れて理解することを大切にしている点も重要です。それもあって、私たちは大会翌日のゴミ拾いへの参加を毎年続けています。単にアプリをつくるだけでなく、こうした活動を通じて、地域の一員として関わる姿勢が信頼につながっているのだと思います。

宮﨑:ゴミ拾いに参加すると、祭りの後片付けをする業者さんやボランティアの方々の大変さがよく分かります。彼らが夜遅くまで働く様子や、炎天下や雨のなかで立ち続けている姿など、大会を支える裏側にも触れられるのはとても貴重です。この体験があるからこそ、大会を継続するために何が必要か知ることができますし、「彼らの業務を少しでも楽にできないか」という発想が自然と出てくるものです。

こうしたことはすぐには仕事にならなくても、後々相談やアイデアにつながりますし、アプリのクオリティにもつながっているはずです。大会に関わる方々の仕事が見れることは、私にとってはヒントの山、宝の山ですね。

── 幅広い関係者の存在が、意識のなかにあるのですね。

宮﨑:明確に関係者全員を洗い出して設計しているわけではないですが、意識の土台にあるのだと思います。実は数年前に財団から依頼されてプロモーション動画を制作した際も、警備員やボランティア、運営スタッフなど、大会に関わるあらゆる方を登場させる構成にしました。

山﨑:動画の初稿段階では、こうした方々のシーンは入れず、花火の映像を中心とした構成にしたいという声もありました。でも私たちは「多くの人が大会を支えていると伝えるべきだ」と考え、財団と協議のうえ、最終的にいまの形にすることとしました。この「大会は多くの人の力で成り立っている」という意識が、アプリ開発でも生きています。

地方イベントアプリの旗手がこの先に見据えるもの

── 8年続けてきて、大会の運営へ与える影響なども感じているのではないでしょうか?

宮﨑:アプリの通知の存在感が増してきていますね。財団も緊急のお知らせを組むときに、アプリ経由でユーザーに届けることを前提に設計するようになってきており、運営にも一定の影響を与えているなと感じます。

ただし、運営側の事情を押し付けるとユーザーにとって適切なコミュニケーションではなくなってしまいますし、アプリを持っていることを前提にしてしまうと、そこからこぼれ落ちる人も出てきてしまいます。バランスを取るのは難しいですが、観客やユーザーの視点を絶対に忘れてはいけません。

そのためフラーでは、毎年多数の社員を大会に連れて行き、観客として観覧してもらい、その感想を開発に取り入れるようにしています。こういった取り組みも、長く信頼関係を築くうえで重要だと思います。

── 地域や行政にデジタルの力で貢献している、素敵な事例だと思います。そのようなことを志す場合、何を意識することが大切だと思いますか?

山﨑:どうしても仕事として割り切ってしまうと、「言われたことだけやればいい」という意識になり、視野が狭くなってしまうもの。迷ったときこそ原点に立ち返り、「相手のビジネスを成功させるために、手段としてアプリをつくっている」という考えを持つことが大切だと思います。

宮﨑:アプリ開発に関する部分だけでなく、相手の業務全体を理解し、どこに困っていて、どこにコストを割いているのかを把握することでしょうか。そのうえで、技術を試すことが目的にならないようにして、たとえ地味な支援であっても本当に役立つ形での貢献を優先するようにしています。

── 今後の展望について教えてください。

山﨑:最近おもしろいなと感じたのは、大会のYouTube配信を見ながら、アプリで花火の種類やタイミングを確認して楽しんでいる方が意外と多いことです。「なないろライト」を自宅で振って楽しんでくれている方もいるそうで、本当に開発者冥利に尽きます。来年は、遠方にいる方も楽しめる機能を、ぜひ宮﨑さんに実装してもらいたいですね。

宮﨑:おもしろそうですね。8年続けてきて機能的には行き届いてきているなと思っていましたが、また来年いろいろと考えてみたくなりました。

個人的には、アプリ以外での大会の支援にも力を入れていきたいですね。実は今年、会場の警備計画を可視化した財団職員向けの業務サービスを試験的に開発してみたんです。来年はこれを実際に使えるレベルまでに仕上げ、運営面の支援にも注力していきたいです。

※今年の「長岡まつり大花火大会」の様子はアーカイブでもご覧いただけます。

取材協力

フラー株式会社 https://www.fuller-inc.com/

長岡花火公式アプリ https://nagaokamatsuri.com/app/