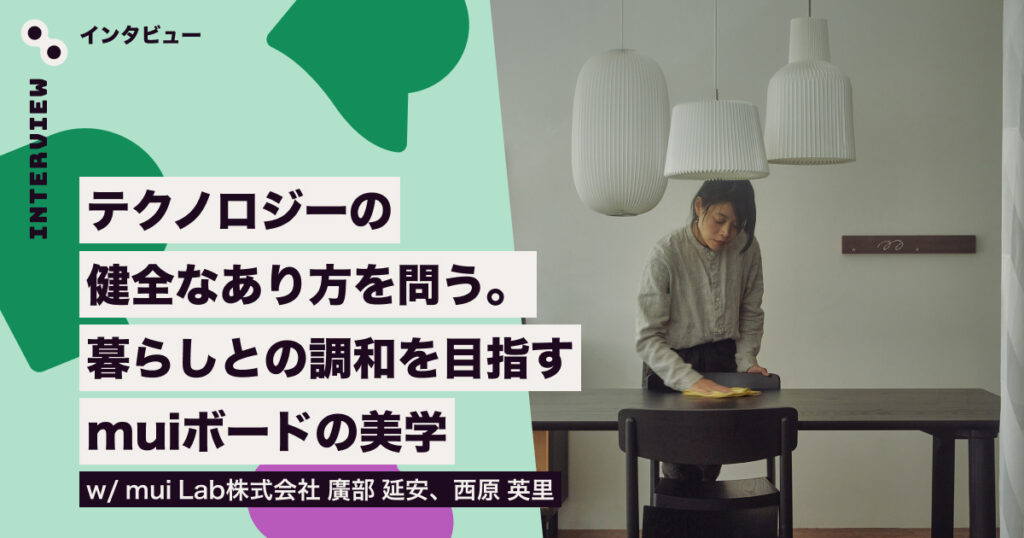

テクノロジーの健全なあり方を問う。暮らしとの調和を目指すmuiボードの美学

天然木を用いたデジタルプロダクトとして2020年に誕生した「muiボード」。IoT機器のコントロールのほか、天気情報の表示や手書きメッセージ・音声の送信などもできる独自のプロダクトは、どのように生まれ、どのような存在を目指しているのでしょうか?てがけるmui Labのデザインの考え方や、その実践についてもお聞きしました。

廣部 延安 | mui Lab株式会社 Creative Director

mui Lab共同創業者兼クリエイティブディレクター。CMFデザイン分野のインハウスデザイナーを経て、⼼地の良い暮らしを情報テクノロジーを用いて実現するために、⾃然素材である木を使ったmuiボードを発案する。日常に存在する⼿触りを通じて⼈の⽣活と情報テクノロジーとの接点を探求する。

西原 英里 | mui Lab株式会社 デザイン部 UI/UXデザイナー

武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科を卒業後、インターネット事業会社にて、アバターコミュニティ、教育などのウェブサービスのUI/UXデザインを担当。その後、デザインファームにてデザインリサーチを経験。7年間フリーランスとしてUI/UXデザイン、デザインリサーチを軸に複数プロジェクトに参加したのち、Calm Technologyの考えに共感しmui Labに参画。

空間に調和しながら、家の中の状態を示す「muiボード」

── はじめに、mui Labとそのプロダクトである「muiボード」について教えてください

廣部:mui Labでは「人と自然とテクノロジーの穏やかな調和によって心ゆたかなくらしと社会を創造する」をミッションに掲げ、マーク・ワイザーの提唱する「Calm Technology」の設計思想と日本的な美意識を融合させた「Calm Technology™ & Design」の思想をUIやUXに取り入れています。

家具のように住空間に溶け込むテクノロジーを追求しており、「muiボード」は天然木のタッチパネルディスプレイを通して情報を確認し、IoT機器を操作することができます。手書きやボイスメッセージによるコミュニケーション、天気情報や家族のイベントのお知らせ、照明やエアコンなどのIoT機器の操作にも対応しています。

廣部:照明などの家の中のさまざまな機器がネットワークでつながっていて、その状態がmuiボードにドット絵で表示されています。家の中にいれば直接見えるので表示は必要ないと思うかもしれませんが、これらは来たるべき未来の一歩手前としてこのようにしています。操作できることよりも、「家の中がどうなっているのか」という情報を集めて表示することで、的確な選択が行えると思っています。

一緒にいるのに、注意を向けているのはスマホ画面。それは健全な状態?

── テクノロジーを活用したプロダクトらしからぬ佇まいが印象的ですね。誕生の背景には、これまでのテクノロジーの使われ方やデジタルプロダクトのあり方に対して、何か課題や違和感があったのでしょうか?

廣部:この写真は、以前の私の家の中の様子を写したものです。みんなスマートフォンのディスプレイばかり見ていて、「一緒にご飯を食べよう」と声をかけても、注意は画面の中に向けられたまま。便利だからこそ、ずっとそこに惹きつけられてしまうのです。

── まさに多くの家庭で、このような状態になっているのではないかと思います。

廣部:家族が同じ空間にいるのなら、その日の予定や買い物など、リラックスした他愛のない会話があるといいですよね。そこにいない遠くの誰かとチャットして、家の外にばかり惹きつけられている状態は、どこか寂しい気がします。

また、このような人の立ち振る舞いや所作自体が、あまり好ましいものではないとも感じています。テクノロジーとの付き合い方をあらためて考え、不健康で不健全な生活様式を元に戻していきたい。そういった背景もあって、「muiボード」をつくりはじめました。まずは生活があり、その中での家族のやりとりをサポートするような形で、テクノロジーが活かせないかと模索しているところです。

家の中で使うものは、家の中にある素材でつくる

── muiボードは、天然木を用いているのも特徴的ですよね。こちらについても教えてください。

廣部:スマートフォンで操作を行う一般的なスマートホームのプロダクトとは異なり、muiボードではあらかじめ設定することで、木の感触を感じながら情報と接続するという体験を提供しています。

木を用いると決める前には、さまざまな素材を試しました。家の中で使うものなので、家の中で使われている素材でつくるのが良いだろうと考え、ガラスや金属、石、布などを使ったプロトタイプもつくりました。いろいろな人に試してもらったところ、みんな「木がいい」と。木が光るという可愛さや不思議さに惹かれた、という声が多かったです。

その後木について調べていくなかでは、チームで飛騨高山に登って、木こりの方に話を聞いてみたり、組み木のレクチャーを受けてみたりもしました。

廣部:木は古くから私たちの暮らしのすぐそばにある素材であり、多くの人が無意識のうちに木に対する好みや思いを持っています。幼い頃から触れてきた経験があるからこそ、「こういうのが好き」という感覚が自然と備わっているのかもしれません。

また、木は自然の中では荒々しい姿をしていながら、人の手で加工されることで、暮らしに馴染む存在へと変わります。この点も、私たちが大切にしている「自然との調和」を象徴するものだと考えています。

哲学からデザインプリンシプル、そしてインタラクション指針へ

── Calm Technologyの哲学は、具体的にどのようにmuiボードに落とし込まれているのでしょうか?

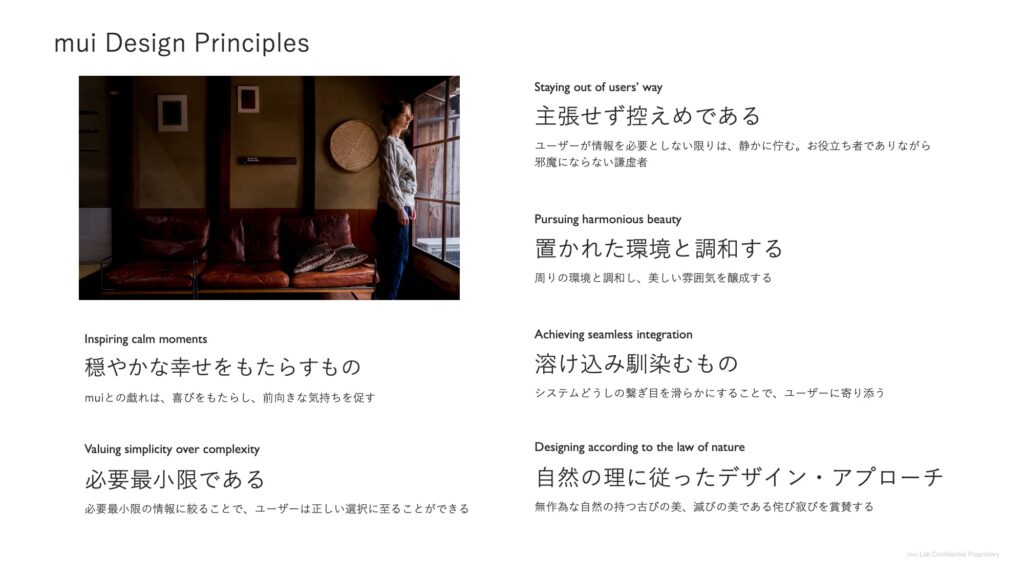

西原:mui LabではCalm Technologyをベースに、独自に6つの「デザインプリンシプル」を定めています。

廣部:このデザインプリンシプルをプロダクトに反映した一例をご紹介します。

廣部:この写真の女性は窓の外を見ています。冬の寒い日だったので、外は雪がちらちらと降りはじめていました。ここで大切なのは女性が窓の外の雪を見ていることであり、部屋の中に置かれたデジタルデバイスとしてのmuiボードの天気予報は、あくまで女性が見ている外の状況を補足するものであると考えました。「主張せず控えめである」「置かれた環境と調和する」というデザインプリンシプルを、muiボードの佇まいによって実現していると考えています。

西原:muiボードでの実践はありつつも、他社へのコンサルティングや別事業においてこれらをインターフェースや体験に落とし込んでいくのは非常に難しかったため、デザインチームとしてよりブレイクダウンした指針をつくるために、ワークショップを行ったんです。それらの一連のワークを通じて、muiの「インタラクション指針」をまとめました。そのうちのひとつが「通知」と「気配」です。

西原:例をあげると、「通知」は、デジタルタイマーのように残りの時間を数字で示し、ゼロになると音で知らせるような「明示的」な知らせ方です。一方「気配」は、砂時計のように砂が減っていって、なくなったときに時間がきたことを知らせてくれるような「暗示的」な知らせ方です。通知は意識していなくても「気づかされる」点で受動性が高く、数字を直視して理解する点から、中心視野(*)を利用したものです。気配はその人が意識を向けることで「気づく」という点で能動性が高く、人間の180度の視界に入っていれば砂がなくなったことが分かるように、周辺視野(*)で感じ取れるものと考えています。

* 中心視野=目を動かさないで一点を見ているときに、その中心から約30度以内の視野のこと。

* 周辺視野=中心視野よりも外側の視野で、180度の視野の中で左右の方にある「なんとなく見えている範囲」のこと。

これらを実際にインターフェースに当てはめてみるとどうなるでしょう。たとえば、電力の1日の使用量の目標に対して「使いすぎているかどうか」を表す場合、「通知」ではグラフを表示して、目標数値を超えていることをテキストで示すような表現になりますが、「気配」では色の濃淡を用いた表現が考えられます。たとえば、電力を使いすぎていたら、赤が濃くなるような形で知らせることもできるかなと。

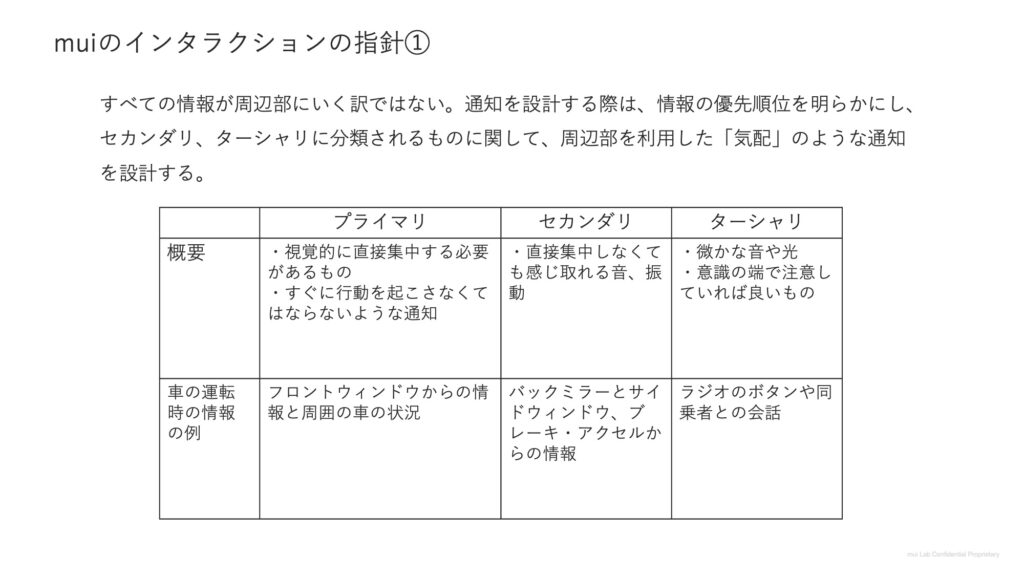

西原:加えて、『カーム・テクノロジー 生活に溶け込む情報技術のデザイン』で定義されている通知する情報の優先度も考慮し、すべてを周辺視野で知らせるのではなく、プライマリー、セカンダリー、ターシャリの3段階に分けて、優先度の高くないものは気配的な設計をするように定めました。本当に必要な情報を見極めること、そして人が気づくことを待ってくれるような情報の伝え方を探ることで、人が持つ記憶や身体性を喚起することを目指しています。

── muiボードでの実践を踏まえて、デザインにおけるより具体的な指針として落とし込んでいったのですね。

西原:そうですね。muiボードをはじめ、これまでにつくってきたプロダクトをあらためて評価し、「mui Labらしい」とは何かを言語化することで、さまざまなインターフェースや体験において独自のものづくりを実現できるように心がけています。

饒舌には語らない、家具としてのデジタルプロダクトを目指して

── 先ほどのお話にもありましたが、デジタルプロダクトにおける情報の提示の仕方は、情報量が爆発的に増えている今こそ、改めて考え直すべきなのかもしれませんね。

廣部:やはりどうしてもデジタルプロダクトは饒舌に語りがちです。通知はもちろん、「自分が何であるか」をインターフェースで説明しがちです。一方で、使いながらわかっていくプロダクトがあってもいいのではないかなと考えています。

たとえば、けん玉をはじめて見た人は、あの形を見ただけでは遊び方などわからないし、そもそも説明が書かれているものがありません。でも誰かがやっているのを見たり、教えてもらううちにルールを理解し、楽しみ方を覚えていくものです。

それなのに、デジタルプロダクトだけがQRコードをつけ、画面に説明を出して、しかもそれをプロダクトに触れる最初の段階で示したりする。どこかの誰かがつくったルールのもとで、「一瞬でそれが何なのかわかることが正しい」と考え、説明的な体験を提供しようとしてしまうのです。

── デジタルプロダクトのあるべき姿をひとつに定めすぎている、とも言えるかもしれませんね。mui Labのプロダクトは、どのようなものであろうとしているのでしょうか。

廣部:私たちは、デジタルプロダクトも家具も同等に(もしくは平等に)捉えています。たとえば椅子は座るためにありますが、踏み台にもなり、荷物を置く台にもなります。でもすごくシンプルな機能しかありません。デジタルプロダクトでも椅子のようにシンプルでわかりやすい、そして人が自由に使える、そんな在り方があってもいいのではないかなと思います。

「家の中がネットワークでつながる」コンセプトが今後スタンダードになるのであれば、椅子に座った情報はクラウドにアップされ、「私が椅子に座っている」ということを家自体が認識します。カメラがなくても、状況の集合として僕が何をしているかがわかる。そうやって家の中にあるものがセンサー(感覚器)となり、住む人の情報や家の中の状況をキャッチし、家のことをどんどんわかっていくといいなと考えています。それが、未来の家のひとつの形ではないかなと。

そうなっていく前段として、「今家の中がどうなっているかを、まずは私たちが知る」ことができるように、前述したmuiボードのあの表示になっているのです。

── そのあり方を実現するために、muiボードではどのようにテクノロジーを取り入れているのでしょうか?

廣部:さまざまなテクノロジーを用いつつも、人が何かを感じるような部分では「ゆっくり動く」ことを大切にしています。例えば手で触れて操作する際、裏側ではタッチセンサーで「人が触った」という情報を非常に精微に把握しているのですが、一方で画面全体の遷移などは、急いで操作できないように調整しています。

そこに込めているのは、「人にこういうふうに動いてほしい」という僕たちの思いであったり、「階段の手すりを触るのが気持ちいい」みたいな感覚でmuiボードのインターフェースを触ってほしいという思いです。「触れるだけでも気持ちいいし、なんだか今日も一日うまくいきそう」みたいなことにならないかというおまじないのような気持ちもありますし、そもそも情報に触れる際に、木が一枚挟まっていることが重要でもあるのです。

── なぜ、木に触れることが重要なのでしょうか?

廣部:muiボードを家具として考えているからですね。デジタルプロダクトだって、家具のように長い期間使われて、いつ買ったか、誰が使ったかなどの文脈が残っていくものになれるのではないかなと。実際に情報を蓄積するのはクラウド側ですが、あたかもその木を通じて家に情報が蓄積していく、みたいなことにならないかなという思いを込めています。

── その思いを実現するには、木という素材の活用以外に、デザインとして何ができるのでしょうか?

廣部:そのひとつとして、手で文字や絵を描くことができるようにして、日常的に使えるものにしました。こうすることで、「夕飯は温めて食べてね!」などの伝言メッセージを食卓に置くかのように使うことができます。

また、そこで書かれたメッセージはmuiボードのクラウド上に残るので、後で引き出して表示させることもできます。紙に書かれたものだとスマートフォンで写真を撮って残すと思うのですが、それだと見返すにはディスプレイを通さなければなりません。そうではなく、たとえば椅子などの家具や壁に、いつぞやのメッセージの内容がふとした瞬間に浮かびあがったりしたら…どうでしょうか? 現在はmuiボード上での表示にとどまりますが、今後さまざまな家具とネットワークでつながっていくことで、住む人の思いがふっと浮かび上がるような居住空間をつくることができるのではないかと考えています。

新たなスマートホーム、スマートシティの姿とは? テクノロジーが自然に暮らしに馴染む未来へ

── 最後に、今後muiボード、そしてmui Labとしてはどのような進化を目指しているのか教えてください。

廣部:近い将来、家の形そのものは大きくは変わらないかもしれませんが、生成AIの進化によって、家のデジタル化やスマートホーム化が加速すると考えています。AIが住空間に溶け込み、スマートホームの一部として機能することで新しいUXやUIが生まれ、家具のような心地よさを持つテクノロジーが、余白を残しながら自然に暮らしに馴染んでいく未来が見えてきます。

これまで、家の中の情報テクノロジーは、生活にフィットした体験を提供できていなかったように感じます。しかし、mui Labが追求する質感がIoTと結びつき、AIが家族や個人の暮らしをより精密に捉えながらもプライバシーに配慮しつつ溶け込んでいくことで、新たなスマートホームの姿が生まれるでしょう。その集合体がビッグデータとなり、やがてスマートシティのあり方にも影響を与えていくのではないでしょうか。

その姿を俯瞰すると、まるで生命体のような有機的な形に見えるかもしれません。mui Labが目指すのは、そんなデジタルテクノロジーのデザインです。人や暮らしを深く理解するために、自然素材との融合や、人間の感覚や感性とインタラクションを組み合わせること。そして、その結果として生まれる「余白」や「遊び心」こそ、変化し続ける中でも普遍的なデザインの可能性だと考えています。

取材協力

mui Lab株式会社 https://muilab.com/ja/

「muiボード」 https://muilab.com/ja/products_and_services/muiboard/