なぜ4,000社が導入?「ミライロID」が見据える、障害者手帳デジタル化のその先

障害者手帳をデジタル化したアプリ「ミライロID」。4,000以上の事業者が導入してクーポンや割引を利用できるようにもしており、50万人ものユーザーとつなぐ経済圏を築いています。自らも当事者であるミライロ代表の垣内さんは、この新しい仕組みをどう社会基盤として実装してきたのでしょうか。その設計思想と実践の歩みをお聞きしました。

垣内 俊哉 | 株式会社ミライロ 代表取締役社長

1989年生まれ。骨形成不全症という遺伝性疾患のため、幼少期より骨折が多く、車いすでの生活を送る。2010年、立命館大学在学中に株式会社ミライロを設立。障害者手帳をデジタル化した「ミライロID」など、障害者をはじめ多様な方々に向けたサービスを展開。

障害者手帳の心理的負担解消を目指す「ミライロID」

── まずは、「ミライロID」について教えてください。

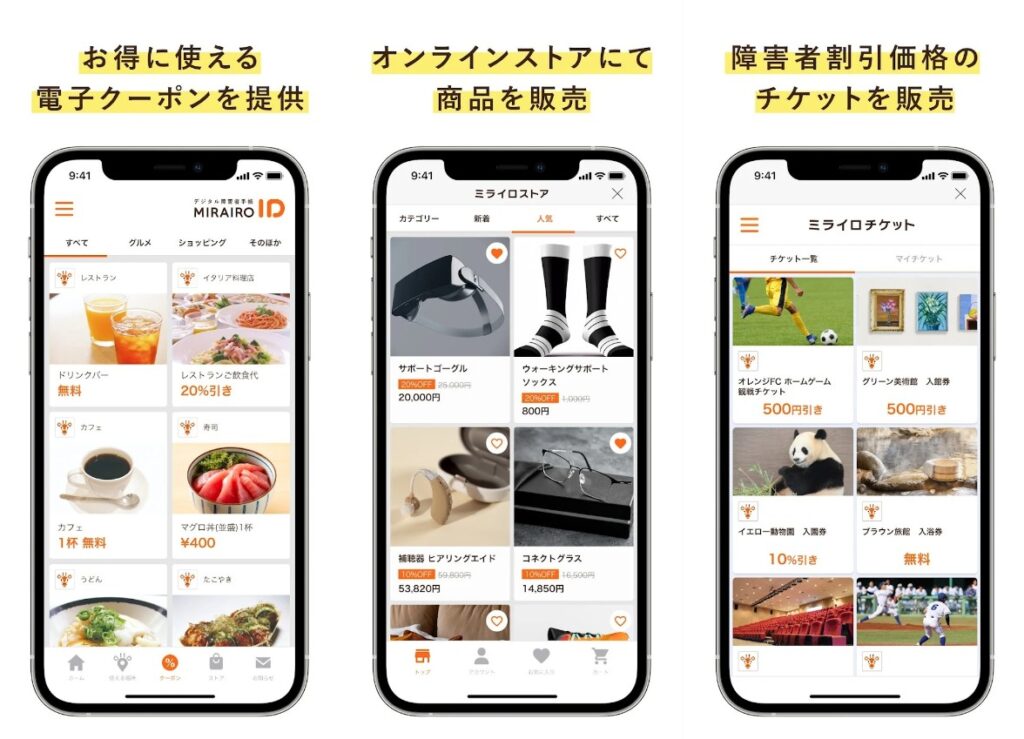

垣内:「ミライロID」は、障害のある方に向けたスマホ用アプリです。 障害者手帳の情報を取り込むことで、各種窓口での確認をスマホで行えるほか、お得なクーポンの利用や障害者割引価格のチケット購入などが可能です。4,000以上の事業者が導入しており、移動や食事、観光、スポーツなど、さまざまな場所・カテゴリーに広がっています。

── 障害者手帳自体は、いつ頃からあるものなのでしょうか。

垣内:障害者手帳の発行がはじまったのは、1949年のことです。戦争で障害を負った軍人を主な対象に、彼らの社会参加の促進として、1952年に当時の国鉄で手帳保有者への割引適用が開始され、それにならって各種公共交通機関でも割引がはじまりました。敗戦という世情を背景に、急速に制度として確立していったのです。

制度自体は大変素晴らしいものですが、障害者手帳のフォーマットは自治体ごとに異なり、292種類もあります。サイズも色もばらばらなため、窓口での確認には時間がかかりますし、そもそも毎回かばんやポケットから取り出さなければいけないのも面倒です。「ミライロID」の構想は、「障害者手帳をデジタル化することで、こういった負担を軽減できるのでは?」という考えからはじまりました。

── 垣内さんご自身が、障害のある当事者でもありますね。

垣内:そうですね。4歳で障害者手帳を交付されたとき、母が泣いて帰ってきたことを覚えています。障害者として、ある種カテゴライズされ、レッテルを貼られたことに、何かしら思うところがあったのでしょう。私自身も学生時代、恋人の前で手帳を出すことは絶対にありませんでした。「手帳を提示しているところを周囲に見られたくない」という障害者は、非常に多いです。外出の際には周囲に「すみません」と言ってばかりで、卑屈にならざるをえない状況があります。

私は、そうやって障害者が卑屈になる必要のない社会にしたいと考えています。キャッシュレス決済と同じくらいの感覚で「『ミライロID』でお願いします」と言えるようにして、心理的負担を軽減したい。そんな思いが、「ミライロID」へと結実しました。

誰も知らなかった手帳の実態。地道な調査で見えた292種類

── 構想から開発の過程で、どのような点に苦労しましたか?

垣内:実は「ミライロID」の構想を立てた当初は、そもそも障害者手帳が何種類あるかもわかっていませんでした。一つひとつ自治体に電話をかけて、どういうフォーマットで発行しているかを聞いてまわり、なんとか把握できたのが100種類ほど。その後、運よく厚生労働省と共同調査ができたことで、やっと292種類あるということがわかりました。

── フォーマットは、どういった部分が異なるのでしょうか?

垣内:写真の有無や記載内容からしてばらばらです。たとえば知的障害の程度には、「A」「B」といった表記もあれば「重度」「軽度」といった表記もあり、自治体毎に異なります。

はじめの頃は、把握するだけで大変でした。現在では50万人(2025年7月1日時点)のユーザーがいますし、毎月1万人以上の方に新たに登録いただいているため、ほぼすべての自治体の様式を網羅的に把握しています。

── 障害者手帳の情報の登録や反映は、どのように行っているのでしょうか?

垣内:障害者手帳の写真を撮っていただいてその写真データを登録・表示しつつ、内容をAI技術を用いて判別し、テキストデータとして保存しています。なぜ写真データの表示も必要かというと、「現物を見たい」という現場のニーズが非常に高いからです。自治体の印鑑が押されているかの確認などが必要な場面も多いですね。

── 障害者手帳は公的なものなので、虚偽の手帳でないかの確認など、悪用されないための対応が求められますよね。

垣内:AIによる判別に加え、発行元の形式に合致しているか、鮮明な顔写真が登録されているか、有効期限が切れていないかなど目視確認も行っています。プラットフォームとしての信頼がかかっており、ここは何を差し置いても重要な部分です。

また、このプロセスでは障害のある方々に目視確認の業務をお願いすることで、仕事を創出して社会的役割を果たすことにもつなげています。

2020年には、マイナポータルとも連携しました。この紐づけにより、デジタルの障害者手帳を本人確認書類として認めていただける事業者が増え、社会性という意味でも一歩進んだのではないかと思います。

── 障害者のためのアプリという点で、何か特徴的なことはありますか?

垣内:ユーザーの使用端末が一般より多岐にわたる点でしょうか。「Unihertz」など手のひらサイズのものから大型タブレットまで、障害の内容や身体の状況によって皆さん端末を使い分けているのです。iPhone、Galaxy、Xperiaなど代表的な端末に対応すればいいわけではなく、あらゆる端末で最適な見え方になるように、現在もUIの調整を続けています。

クーポンが生む「外出」が事業者の意識をも変える

── 割引やクーポンが使える機能が代表的ですが、それらの機能を持たせたのはなぜでしょうか?

垣内:障害者にも、積極的に外に出てほしいと思っています。可処分所得が低いため、彼らの雇用を増やしていくことも大切ですが、「明日買い物に行きたい」「来年旅行に行きたい」といった想いを抱かないことには、学んだり働いたりという行動は生まれません。その一歩を踏み出していただく後押しとして、クーポンや割引、優待を用意しました。

垣内:一方で事業者に対しても、障害者のマーケットの大きさを認識していただく狙いがあります。障害のある方々に、まずは一度店舗や会場に来てもらうことが重要なのです。都市部ではバリアフリーが進んでいる分、公共交通機関で移動する方が多いため、障害者を見かける頻度が高いですよね。そうすると、事業者や一般の方々のなかに「自分も何かしなければ」という意識が生まれやすい。障害者が外へ出ることが、周りの意識づけにもつながればと考えました。

── 垣内さんご自身が当事者だからこそ、ニーズや勘所を掴んでいるとも言えると思います。そのうえで、ユーザーの声にはどのように向き合っていますか?

垣内:弊社では企業理念として、障害を価値に変えることを「バリアバリュー」として掲げています。ただ一方で、「障害を武器にしない」ことも意識しています。

たとえば、車いすに乗る私が「バリアフリーは大切だ」と言えば、それなりの説得力があるでしょう。でもそれは私一人の意見でしかなく、一歩間違えれば人権主張かもしれません。そうではなく、企業として経済活動を行うのであれば、多くの障害者が本当に求めていることを背負うべきだと思います。彼らが何に不便を感じているのか、その声なくして、独りよがりでつくるべきではないと思うのです。

企業や事業者が投資するのも、そこにロジックや数字があってこそです。「障害者の9割が必要だと言っている」のであれば、一定の納得感を得られるでしょう。だからこそ、多くのユーザーの声に耳を傾けることを大切にしてきました。

社会貢献だけではない。4,000社を動かした経済合理性

── 現在、4,000を超える事業者が導入していますね。導入先は、どのように増えていったのでしょうか?

垣内:初年度に「ミライロID」を導入いただけたのは、わずか6社です。各鉄道事業者の社長宛てに手紙を送るなど地道にアプローチを続けましたが、前向きな返事をいただくのは簡単ではありませんでした。ただ、徐々に「あそこがやるならうちも」と伝播していく流れが生まれ、転機となったのは2020年です。マイナポータルとの連携を果たし、2021年にJRを含む鉄道会社123社の参画も決まったことで、そこからは加速度的に伸びていきました。

大手も含むさまざまな企業が導入 https://mirairo-id.jp/business/

── さまざまな業態の事業者が導入していますが、特徴的な連携をしている事業者の事例についてお聞きしてみたいです。

垣内:駐車場精算機との連携の事例があります。駐車場精算機における不便について、聴覚障害者の方から寄せられた声によると、一般的にはインターホンのカメラ越しに障害者手帳を見せて本人確認するところ、聴覚障害者はインターホンの音声が聞こえない、または聞こえづらいため、本人確認が困難なのだそうです。係員が駆けつけるまで10分以上待たなければならないケースもあるといい、私たちもまったく想定していない課題が存在したのです。

それに対し、自治体や事業者と連携して「ミライロID」をかざすだけで完結できる仕組みを構築しました。既に全国200カ所以上で展開されています。障害者の負担だけでなく、コールセンターの負担や係員の手間も減り、自治体や事業者からも「コストが下がった」という声をいただいています。

垣内:このように、障害者手帳のデジタル化を起点にさまざまなニーズに対応し、数字面でのインパクトを示せているからこそ、ここまで広がったのだと考えています。事業者がこうしたデジタルへの対応を行うには、時間短縮やコスト削減などの経済合理性が必要不可欠です。ボランティアや社会貢献、弱者救済ではなく、「ミライロID」が社会性と経済性のどちらをも追及してきたことの成果だと捉えています。

障害者の声を実装する社会基盤としての「ミライロID」

── 今後の展望を教えてください。

垣内:まずは自治体への普及です。全国に1,724ある自治体のうち、現在導入いただけているのは350程度です。幸い厚生労働省から各自治体に案内いただいているので、官民一体でさらに普及を進めていければと考えています。

ユーザーに関しては、偶発的な認知の広がりもありました。タレントの柳原可奈子さんには脳性麻痺のお子様がいて、「『ミライロID』を使って水族館に行ってきた!」などの発信をしてくださっているのです。今後も、さらに多くの方に使っていただけるよう広げていきたいです。

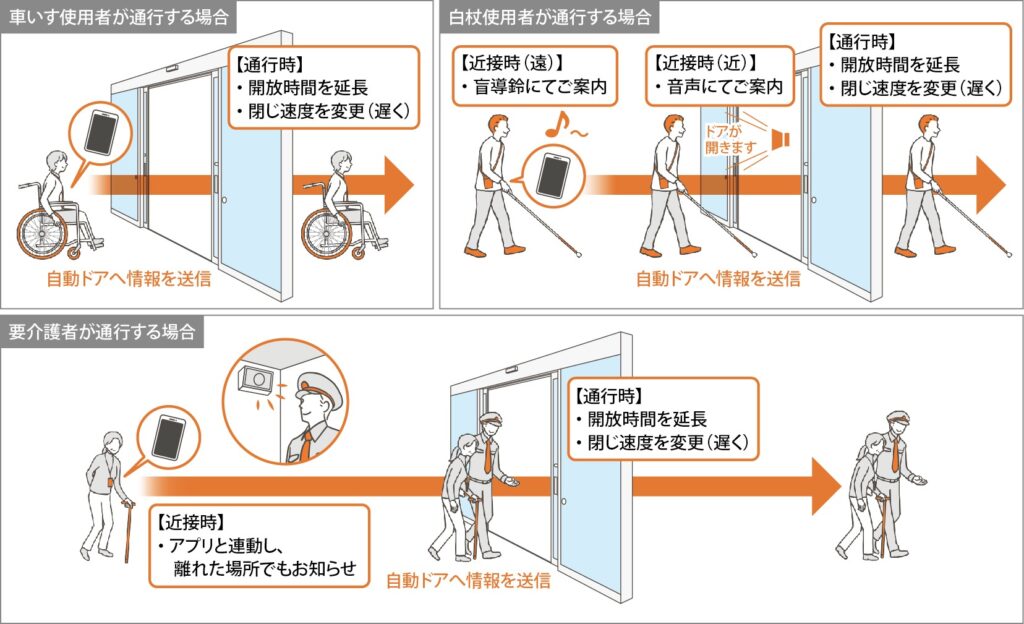

事業者に関しては、先ほどの駐車場精算機の例のような連携も増えてきています。最近スタートしたのが、自動ドアとの連携です。自動ドアは人の歩行スピードに合わせて設計されているのですが、車いすユーザーは歩行者よりも移動スピードが速いため、ドアが開く前にぶつかってしまうことが多々あるのです。また視覚障害者にとっては、音が鳴った方が自動ドアの存在に気づきやすいですよね。

こういった問題に対して、はじまった取り組みが「ミライロドア」です。自動ドア装置とBluetoothで接続し、車いすユーザーが通るときだけ早めにドアが開くようにしたり、視覚障害者が通るときだけ音が鳴るようにするというもの。「ミライロID」が基盤となってさまざまなインフラと接続することで、障害者も事業者も負担が減る、そんな事例を増やしていければと考えています。

── クーポンや割引で外へ連れ出すきっかけづくりをしてきましたが、これからは、外に出たときに生じる不便も「ミライロID」が取り除いてくれるようになるのですね。

垣内:そうですね。「ミライロID」には今、内閣府の窓口に寄せられる数の数倍 * の障害者の声が集まってきています。これだけの声があるからこそ、ひとりのユーザーの意見ではなく、障害者の総意として汲み取ることができるはず。それを、さまざまな政策やまちづくり、新しい製品やサービスの開発に役立てていきたいです。

* 改正障害者差別解消法の施行から半年!合理的配慮に関する実態調査のレポートを公開!~障害者からミライロ目安箱へ寄せられるご意見の件数は1年間で約17,000件を超えました~

垣内:最終的には、海外展開も視野に入れています。海外では、日本ほど障害者手帳の普及が進んでおらず、仕組みとしても脆弱なため、デジタル化していく流れが醸成しにくい状況があります。それでも、日本での立ち上げ初期と同様に障害者手帳の規格さえきちんと把握することができれば、「ミライロID」の仕組みをいずれ応用できるはずです。この仕組みをしっかりと日本で確立し、ゆくゆくは世界で暮らす16億人の障害者の負担を軽減することにつなげていきたいです。

取材協力

株式会社ミライロ https://www.mirairo.co.jp/

デジタル障害者手帳「ミライロID」 https://mirairo-id.jp/