悩める開発現場に新しい視点を。DMM横断組織が導いた指標設計の裏側

60以上の事業を展開するDMM.comのなかで、ロングランとなっている「オンラインサロン事業」。10年目に差し掛かり、あらためてプロダクトの方向性を定めるため、同社の横断組織「アルファ室」と連携して指標設定の手法のひとつであるNorth Star Metric(北極星指標)を策定しました。ふたつの組織はどのように連携したのか、その背景から成果まで伺いました。

長井 和裕 | 合同会社DMM.com オンラインサロン事業部 プロダクトマネジメントチーム プロダクトマネージャー

DMM.comでは新規事業のプロダクトを複数担当し、2022年からオンラインサロン事業部に所属。開発職とビジネス職が一体となる関係を構築し、価値あるプロダクトを届けるべく邁進しています。

中川 陽介 | 合同会社DMM.com オンラインサロン事業部 プロダクトマネジメントチーム UIデザイナー、プロダクトオーナー

DMM.comではプロダクトのUIデザインを中心にフロントエンドやサービスの運営スタッフ業務など幅広く担当。2023年からオンラインサロン事業部に所属。UIデザインの専門性を活かし、PdMチームの一員としてプロダクトの成長を推進し、事業ビジョンの実現を目指しています。

石田 素子 | 合同会社DMM.com 開発横断組織 アルファ室 プロダクトマネージャー

プロダクトの価値最大化を支える仕組みを育てるPdM。UXリサーチや組織横断の活動を通じて、顧客体験とビジネス成果の両立に挑んでいます。

長寿事業に新しい風を吹き込んだ、DMMの横断組織「アルファ室」

── まずは、DMM.com(以下DMM)のオンラインサロン事業部とアルファ室について教えてください。

長井:2026年に10年目を迎えるオンラインサロンは、DMMのなかでも特に息の長い事業です。ビジネスやファンクラブ、趣味領域まで、競合他社と比べてサロンのジャンルが幅広いのが特徴で、動画配信サービス「DMM TV」などとシナジーを生みながら展開しているのもユニークな点です。

中川:業界の黎明期に立ち上がった分、プロダクトはさまざまな変遷を経てきました。ウォーターフォールからアジャイルへの移行、買収統合、組織編成の変更などもあり、DMMの開発の歴史を体現しているプロダクトとも言えます。内部構造のモダン化を求められるなど、近年は構造的な負債や課題も生じてきていました。

石田:アルファ室は、2022年12月に発足したCTO直下の新しい組織です。ひとつの事業やプロダクトに縛られず、全社横断で俯瞰的に見てプロダクト開発の支援や推進を行うほか、お客様への提供価値の向上をリードする役割も担っています。プロジェクトマネージャー職だけでなくプロダクトマネージャー職のメンバーも所属しており、幅広い支援を行っています。

── どのような背景から、今回両者が連携することになったのでしょうか?

中川:オンラインサロン事業部では、サロンのオーナーと会員が交流する「専用コミュニティ」というプロダクトがサロンの盛り上がりを担っているのですが、明確なユーザーゴールがなく、方向性や開発の焦点が定まっていないことに課題を感じていました。ある程度プロダクトの技術負債からは脱却しつつありましたが、目先の対応に追われ、このままでは開発における中長期的視点を見失ってしまう恐れもありました。

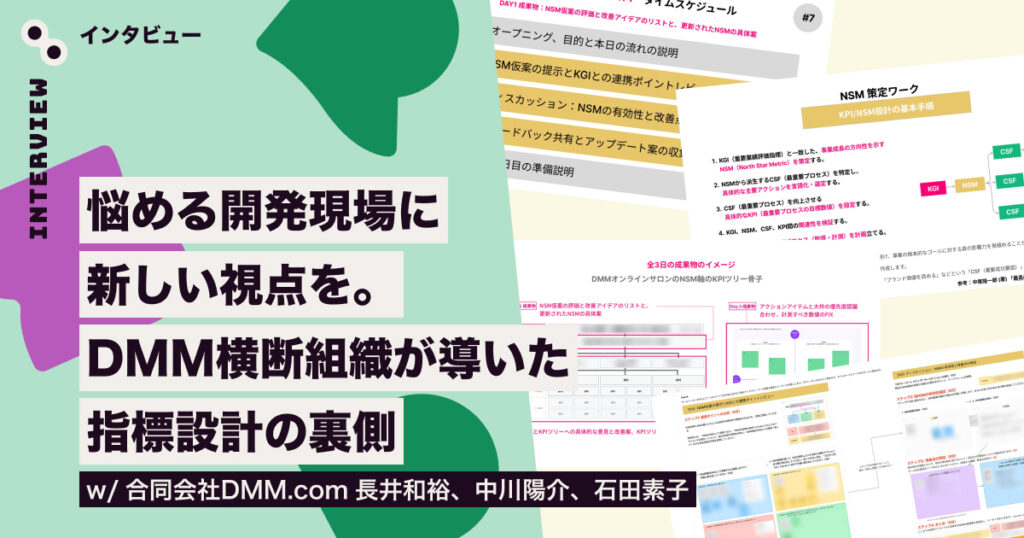

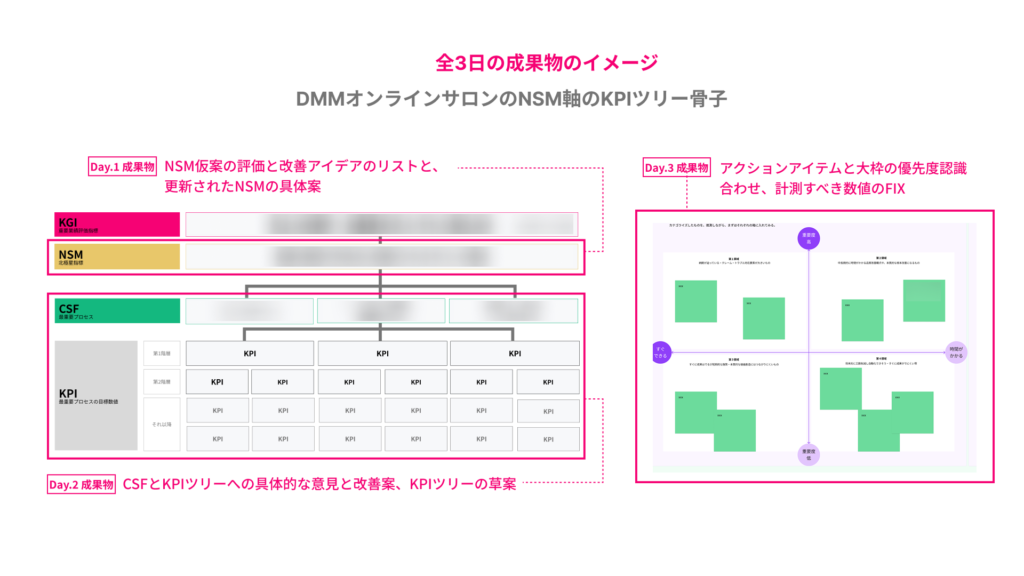

そこで、「North Star Metric(北極星指標。事業の成長において重視すべき指標のこと。以下、NSM)」を定め、プロダクトの目指すべき方向性を明確にし、開発の優先順位を判断しやすくしようと考えました。

ただし、事業部内にはNSM策定経験のあるメンバーがいません。手探りでNSM策定ワーク(以下、ワーク)に着手してみたものの、なかなかうまくいかず、アルファ室に相談して石田さんを紹介していただくことになりました。オンラインサロン事業部のプロダクトマネジメントチームにはDMMで社歴を積み重ねてきたメンバーが多い一方、アルファ室には最近入社された方も含めてさまざまな経験を積んでいる方が多く、その知見に期待していました。

── ワークをやってみて、具体的にどのような点が難しかったのでしょうか?

中川:全5回を想定したワークのうち、後半で何をすべきか、内容の見当がついていなかったのです。最終的にNSMとKPIを紐づけると決めてはいたものの、その紐づけ方やフローが曖昧なままで、参加メンバーも「ちゃんと決まるかな…?」と不安を抱いている状態でした。

行き詰ったワークを再構築。裏方として支えた対話設計

── アルファ室との連携が決まったあとは、どのようなプロセスでNSM策定を進めていったのでしょうか?

中川:まずは石田さんに、オンラインサロン事業部の概要や現状、期待することなどについてヒアリングしていただきました。実際にワークを進めていく際は、フィードバックや改善提案などの支援をいただき、NSM決定までご一緒いただきました。

── 石田さんは参加前のワークの状況から、どのような点に改善の余地があると考えましたか?

石田:ひとつは、ワークにおける対話の設計です。ワーク自体は、多様な職種のマネジメント層メンバーが参加し、それぞれの視点で考えを発散する非常に良い取り組みだと感じました。ただし、発散の後に議論を収束させながらNSMを言語化していくためには、異なる意見を否定するのではなく、創造的に意見を交わし合い対話を重ねられる場づくりが重要で、そこに課題があると感じました。

また、目先の業務に追われて数値計測の仕組みが未完成のまま、取れている数値だけを追う状態になってしまっており、会話の焦点が狭まっている点にも改善の余地があると感じました。

── 具体的にどのような提案をされたのでしょうか?それを受けて、どのように変わっていきましたか?

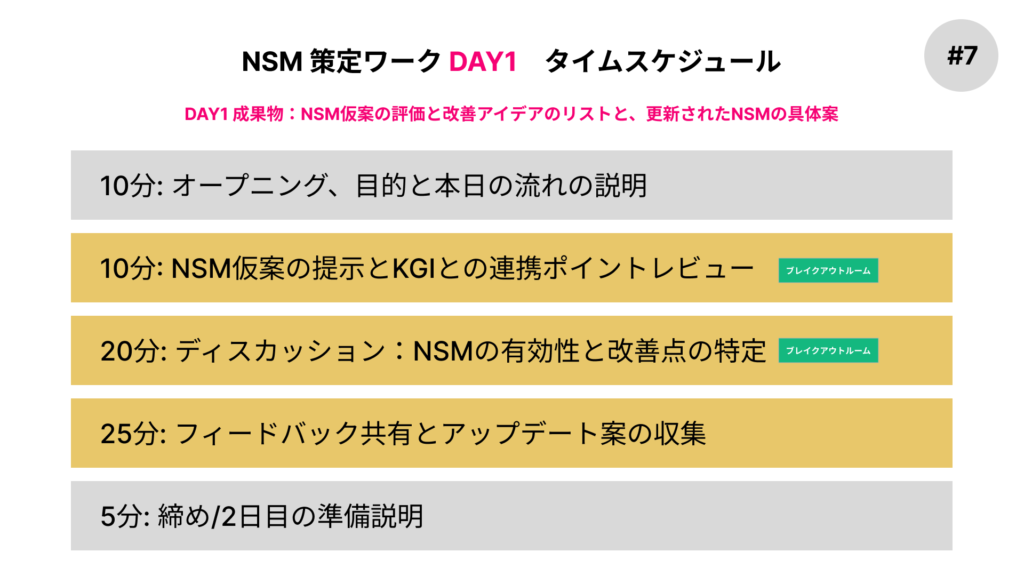

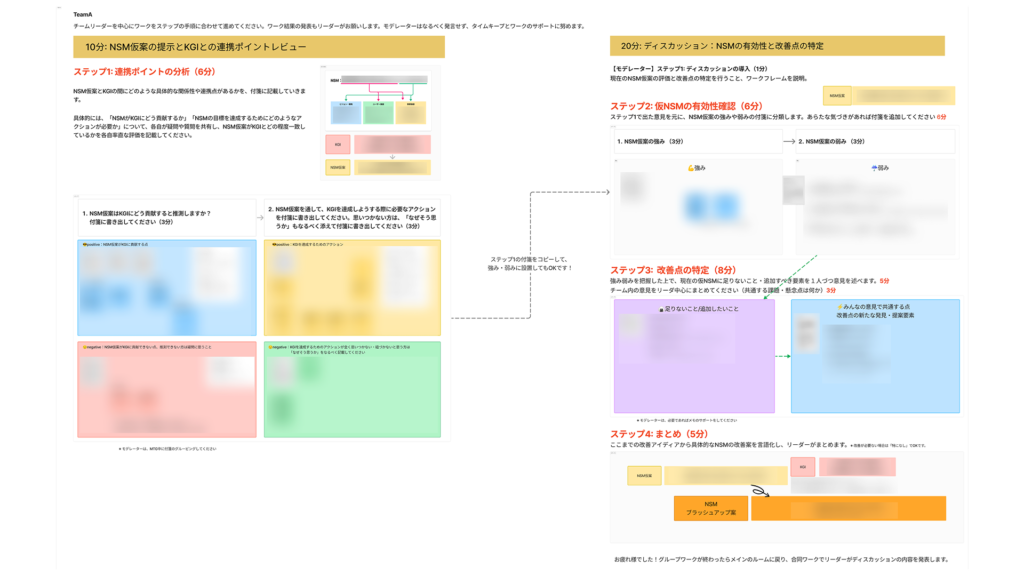

石田:対話に関しては、限られた時間で全員が意見を出し合えるように、各セッションを10~20分単位で区切り、付箋による個人ワークとグループディスカッションを交互に組み合わせた設計にしました。また、NSMの仮案を提案してその有効性をチェックいただく形にするなど、意見が集まりやすくするための工夫も盛り込んでいます。

石田:ワークのファシリテーションの面でも、長井さんと中川さんには進行・対話のリード役を担ってもらうよう提案しました。主体的に場を進行することで、信頼関係の強化はもちろん、「自分たちで決めた」という感覚も強く持っていただくことが狙いです。私自身はその裏方役となって、彼らのファシリテーションにフィードバックを行い、参加者がそれぞれの想いを言葉にできるようにサポートしました。

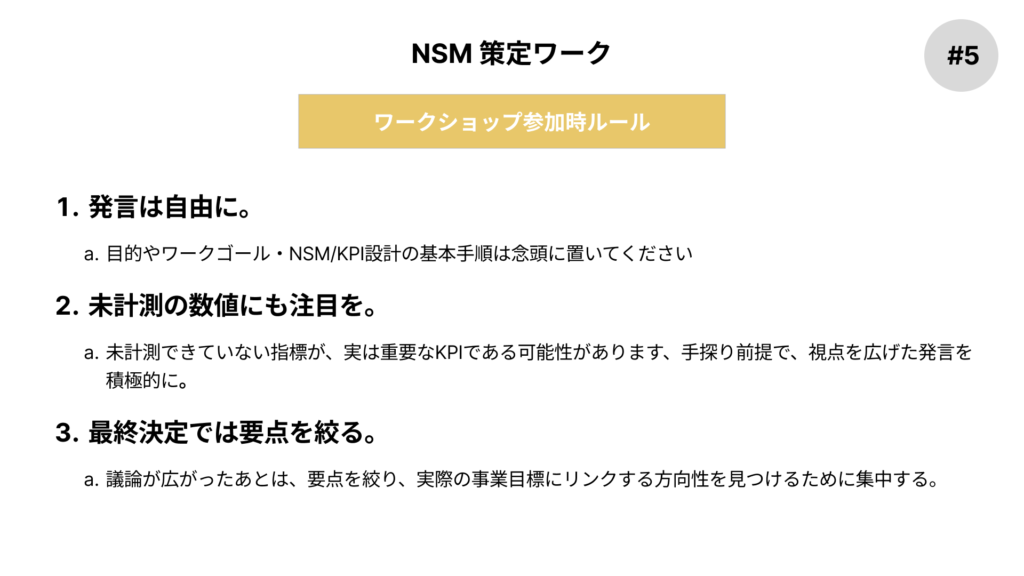

定量面については、「未計測の数値にも注目する」ことをワークのルールに含めました。そのうえで、数値データの不足により狭まっていた視野を広げるために、「ユーザーがどのように動いてくれたら、事業もうまくいって、サロンオーナーも会員も嬉しい状態になるか」など、問い直しも行いました。

中川:以前はメンバー同士の意見が割れることが度々ありましたが、石田さんの提案してくれた方法でワークを実施することで、自然とコンセンサスが生まれるようになりました。

── 石田さんの提案が、事業部チームにも馴染んでいるのですね。事業部としては、どのような点が受け入れやすさや連携しやすさにつながったのでしょうか?

中川:ワークのプロセスややるべきことをホワイトボードツールにまとめてくれていたので、イメージしやすかったことでしょうか。豊かな情報で具体的に導いてくれたので、安心して取り組むことができました。また「未計測の数値にも注目する」といったワークのルールを定めたことで、参加メンバーも軸がぶれることなく議論できたように思います。

石田:アルファ室としては、「どのように私たちが機能すれば、主役である事業部がうまく動けるか」をまず考え、その立ち位置をしっかりと固持しながら慎重に参画するケースが多いです。今回に関しては、チームの状態や課題内容から、イメージがわく資料があった方がうまくいくと感じたので、ワークの設計やNSM・KPIの仮案をお渡しして、すり合わせていく形を取りました。

ただし、支援の内容や方法はそれぞれの課題や組織の状態などによって異なります。都度ヒアリングのうえで提案しており、全て同じ支援の形ではないのがおもしろくも大変な部分です。

── 最終的に策定したNSMについては、いかがですか?

中川:最終的には、目指すべき指標として納得感のあるNSMを定められました。アルファ室の支援があったからこそ、一般にアクセスできる情報だけでは使いこなせなかったNSMをDMMのオンラインサロン事業部にうまく適用して具体化でき、測るべき数値ややるべきことを明確にすることができました。

長井:当初は我々自身も「このワークで何を決めるのか」が掴めていない状態でした。道筋を整理していただいたことで、自信を持ってワークを先導できるようになり、議論も深まったように感じます。

中川:途中まで自分たちでワーク設計を進めて、うまくいかない部分を理解したうえで相談できたのが、良かったかもしれませんね。

長井:どういったことをやりたくて、何が足りていないかを把握したうえでアルファ室に相談したからこそ、期待値がずれることなく進めることができたのだと思います。

石田:確かに、今回は達成したいことが明確な状態で依頼をいただいたので、アルファ室としても入り込みやすかったです。

物申す役ではなく、共に考える存在としてのアルファ室

── アルファ室ならではの役割や価値を、どのように捉えていますか?

石田:アルファ室のプロダクトマネージャーとしては、何よりも「全社視点をもたらすこと」が重要だと考えています。60以上ある事業は、ユーザーから見たらすべて同じくDMMの事業ですが、各事業部ではどうしても個別最適になりがちです。それを全社視点で俯瞰的に見て、企画していくのが私たちの役割です。

よく社外の方には「このプロダクトは、こうしたらもっとうまくいくはず!」と企画提案する「物申すチーム」のイメージを持たれているのですが、実はそうではありません。これまでの経験を活かしつつ、組織毎の課題を理解したうえで、どうすると良いか一緒に考えながら対話を重ねて進めています。

── 事業部側で支援を受けてみて、アルファ室のプロダクトマネージャーの価値をどのように感じましたか?

中川:ワークの際に、「そんな情報の紐づけ方があるのか!」と驚かされる場面が何度もありました。特に、NSMを達成するためのアクションについての提案では、ネットや書籍にある例では見たことのない紐付け方をされていて、目から鱗でした。フレームワークを熟知したうえで事業毎にカスタマイズする視点は、横断組織だからこそのものだと思います。

長井:そういった視点や方法を持ち込むことで、我々がやりたいことへと向かえるように推進していただけたのが印象的でした。オンラインサロン事業部の構造をきちんと理解したうえで推進していただいたからこそ、成果につながったのだと思います。

ユーザーへの価値提供を共通意識に。プロジェクトを通じて組織に残った変化

── あらためて今回のプロジェクトを振り返ってみて、いかがでしたか?

石田:今回の取り組みは、組織としての指標設計や事業部との連携という点において、アルファ室としても非常に良い事例になりました。アルファ室は、事業部のプロダクトマネージャーの困りごとを支援する立場であり、あくまで主役は事業部です。そこをしっかり理解したうえで、今後もさまざまな支援を推進していければと思います。

個人的には、指標設計を通じてユーザーへの価値提供に目を向けていこうという気運を、会社全体にもっと広げていきたいという思いが強まりました。NSMとはつまり「ユーザーにどんな価値を提供していくか」に向き合うこと。それを定めることに賛同してくれる人が、もっと社内で増えていけばと思います。

── 今回の取り組みの成果として、事業部側ではどのような変化がありましたか?

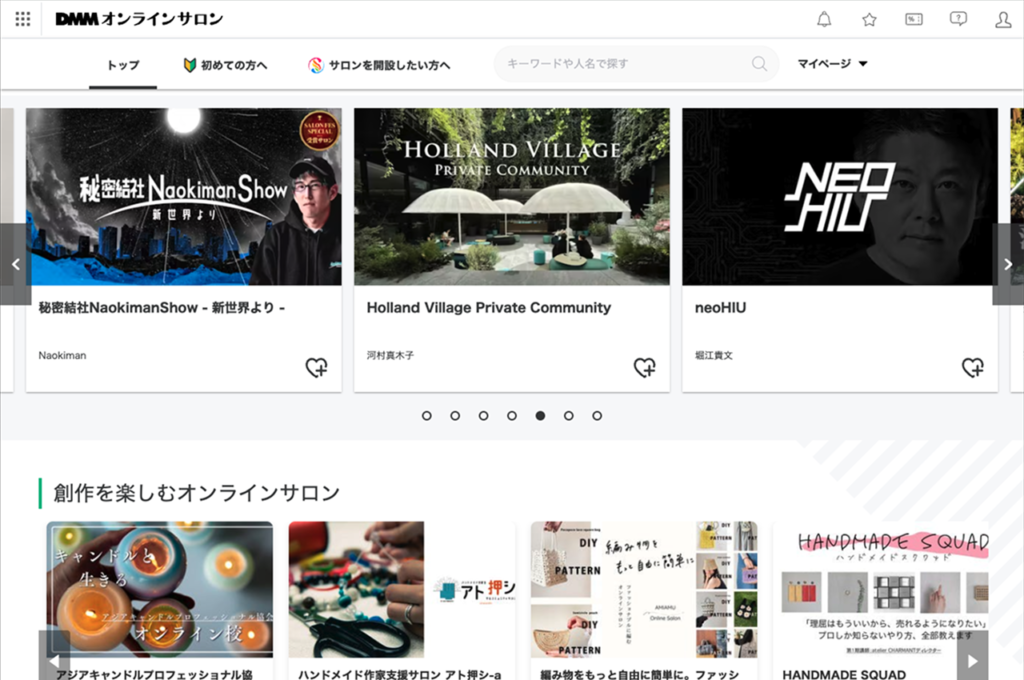

長井:プロダクトの開発に関わるメンバーだけでなく、セールスやマーケティングなどのチームにおいても、今回策定したNSMを意識した目標設定をするようになりました。サロンオーナーの獲得など売上に直結する目標だけでなく、プロダクトとして伸ばしたい指標を意識した目標とアクションの設定へと広がっているのは、大きな成果だと感じます。

中川:共通指標ができたことだけでなく、顧客への価値提供につながるかどうかを判断するために、どのような数値データが足りていないかが見えたのも大きな成果です。取得すべきデータの優先度を定め、実際に数値を見える化する動きにつなげることができたのも、非常に良かったです。

── アルファ室はプロダクトを持たない支援組織ですが、どのような点が醍醐味でしょうか?

石田:チャレンジできる環境があるなかで、横断組織という形でさまざまなプロダクトに関わっていけるのは、とてもおもしろいです。業務を通じて視野を広げていけるので、自分自身にとってもプラスになりますし、そのうえで組織や事業に貢献できるという醍醐味があります。ぜひ、アルファ室に興味を持っていただいた方からのご連絡をお待ちしています。

提供 合同会社DMM.com

「DMMオンラインサロン」 サービスページ https://lounge.dmm.com/

アルファ室 公式note https://note.com/dmm_team_alpha