若き才能が放つブレストツール「hidane」はどう生まれたのか

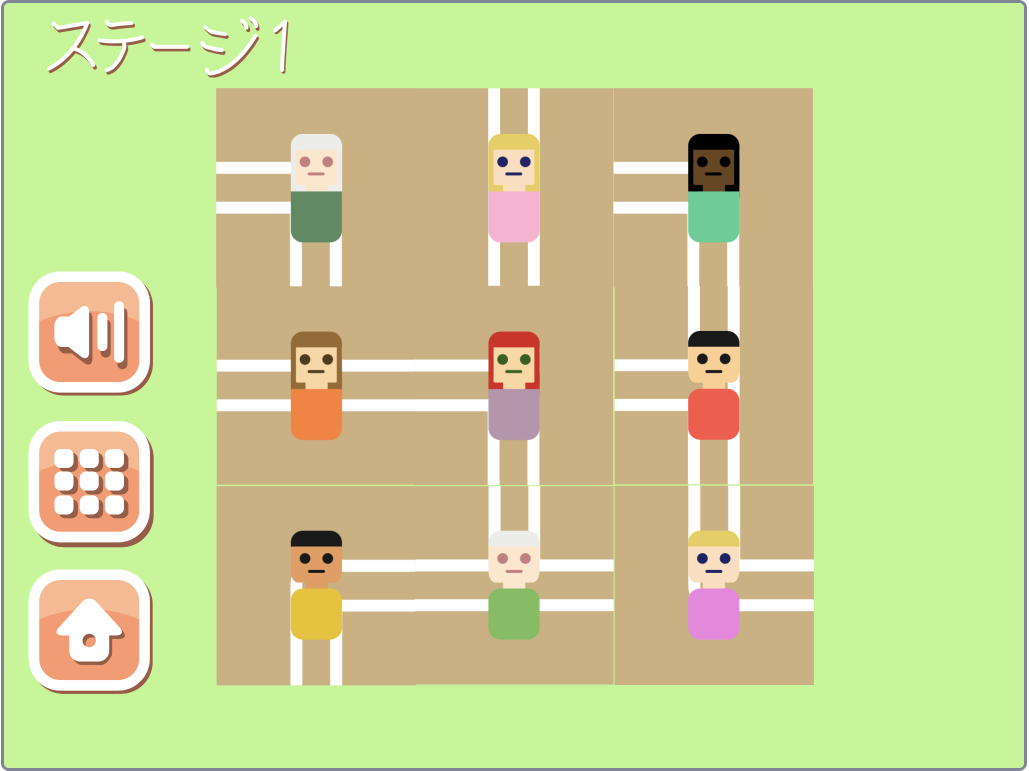

2022年2月、彗星のごとく現れたブレストツール「hidane」。クオリティの高い紹介ページ、摩擦なく気持ちの良く動くインターフェース、かわいらしいポップなビジュアルデザイン……。私たちを一瞬で魅了する要素に溢れたこのサービス、「一体どこの企業が作ったんだ?」と調べてみたら、作ったのは企業ではなく二人だけのユニット。しかも二人とも10代のクリエイター(取材当時)!Spectrum編集部はすぐに取材を申し込み、hidaneを開発した二人にお話を聞いてきました。

デジタルネイティブ世代の原体験から生まれたサービス「hidane」

まずは自己紹介をお願いします。

野崎:野崎 智弘、19歳です。普段は企業でデザイナーとしてサービスデザインやUI/UXデザインなどの業務に携わる傍ら、夜は個人で企画からデザイン、フロントエンドのプログラミングまで幅広くいろいろなことをやっています。

三橋:三橋 優希と申します。18歳です。普段は主にWEBデザインやUIデザイン、プログラミングなどをやっています。あとはイラストを描くことも好きで、幼い頃から続けてきました。

野崎:僕たちは、二人ともデザイナーと名乗っているのですが、デザインだけでなくプログラミングに関する知識やスキルを持っています。なので、二人で何かを作るときは自分たちがそれぞれのスキルを柔軟に活かしています。hidaneでも、明確に分担を分けていたわけではないのですが、強いて言うなら僕が主に企画や体験設計を、三橋さんはビジュアルのデザインを担当しました。

―― hidaneを作ろうと思った経緯を教えてください。

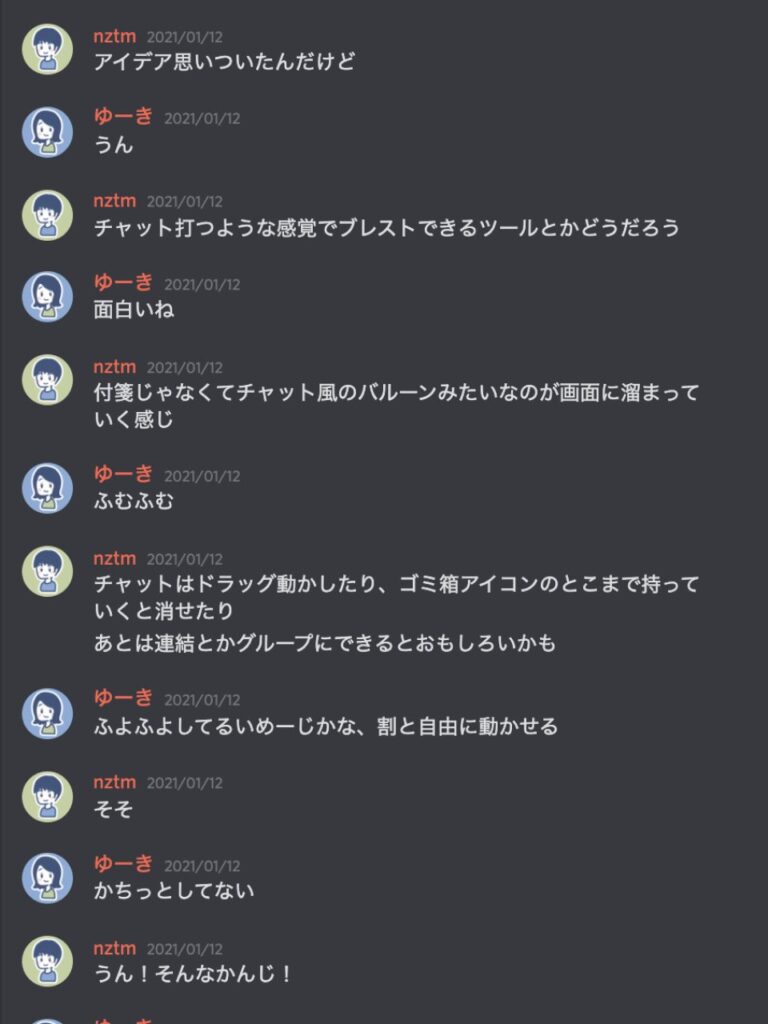

野崎:最初はふとした思い付きでした。僕たちは、チャットは小学生の頃から当たり前のように使っているような世代で、普段のやり取りも基本的にチャットで行っています。なので、「ブレストもチャット感覚でアイディアを出せたらもっと面白くならないのかな?」と思い付いたのが開発のきっかけでした。それが2021年の1月ぐらいですかね。それを三橋さんに伝えて、作ってみようとなりました。

―― 自分たちの原体験やおもしろそうだと思うこと、そこから派生したのがきっかけだったんですね。「hidane」という名前にはどんな思い入れがあるんですか?

野崎:『hidane』にはいろいろな意味を込めて名付けています。ひとつは「たくさんのアイディアが活発に生まれる場でありたい」ということ、もうひとつが「情熱を持てるプロジェクトが始まるきっかけを作りたい」ということです。それこそアイディアの”火種”、プロジェクトの”火種”の意味合いで。

実は名前が決まったのはプロダクトのリリースの2週間ぐらい前で。名前が決まらなくてリリースができなかったというぐらい、ネーミングには長い間悩みました。それまで僕たちのなかでは、コードネームのようにブレインストーミングの「ブレイン」と「チャット」で「ブレインチャット」と呼んでいました。

千人超えのテストが生んだ高いユーザビリティ

―― サービスのリリースまでにどれくらいユーザーテストされたんですか?

野崎:サービスを開発し始めて1ヶ月後にはユーザーテストを始めて、そこからユーザーへのヒアリングとテストを繰り返しながら開発を進めてきました。リリースまでに、企業や学校の授業などでも使っていただき、累計千人以上の方に試していただいています。

最初は、チャットで付箋のようなものを出して動かせる機能だけのシンプルなプロトタイプを作ってみて、多くの人に使ってもらってバージョンアップを繰り返しました。

これまではブレストをオンラインでするならホワイトボードツールが主流だったと思います。『Miro』などいろいろあると思うのですが、どれも付箋を模したインターフェースを用いています。しかし、それはブレストにおいては実は使いづらいのではと感じていました。

付箋を使うと、どうしても書くことに集中してしまうじゃないですか。また、他の人のアイディアが見えづらいので、ブレストにとって大事な便乗や会話が起きにくくなってしまいます。そこをチャットのようなインターフェースにすることで、速いスピードで書き込めるし、出てきたアイディアをリアルタイムで見た人が「このアイディア良いね」というような便乗や会話が生まれやすくなると考えています。

よくあるチャットアプリだと発言が流れてしまいますが、hidaneでは出たものを一定時間表示して、そのままボード上に移動しオブジェクトとして自由に動かせるようにしました。

そこから、ブレストの各フェーズを順番に案内する「ステップ」の機能、AIによるアイディア出しのサポート機能なども追加し、その3つを軸にプロダクトを磨いていきました。

シームレスなオンボーディングへのこだわり

―― 特にこだわった部分はどこですか?

野崎:全体的にこだわり尽くしているので特にこだわった部分と言われると難しいですが、中でもこの二つは印象に残っています。

まず、画面上部の「ステップ」のインターフェースです。ステップの情報を表示するメニューをどこに配置するかを二人ですごく悩んで、全体のインターフェースを何度も作り直したので今の形になるまでに2ヶ月ぐらいかかりました。

そのメニューは画面の中央の上部に出てきて、折り畳んで隠せるようにもなっています。ここの部分も細かくこだわっています。最初はユーザーが閉じようとしないと閉じられなかったんですが、ユーザーテストでは邪魔と感じていても自分でわざわざ閉じる人が少なくて。なので、ワークが始まってしばらくしたら自動で閉じる、時間が残り少なくなったらまた開くようにしたんです。ここは細かい工夫ですが、UXを大きく上げる事ができたと思っています。

―― ユーザーテストしたからこそ判明した障壁ですね。

野崎:もうひとつは、ユーザー登録をしないで始められることですね。

プロダクトを使う前に「ユーザー登録」というフローがあると、「いやだな、面倒だな」と感じるじゃないですか。僕たちは企業でもないし、ユーザーからすると信頼を置ける人間であるかわからない。でもすごく良いものを作っているという自信はあったので、まずは使ってもらうに至るまでが一番の難所でした。なので、登録をしたくない人はゲストアカウントでユーザー登録をしないで使えるようにして、ストレスなくすぐに始められることを意識して設計しました。言葉で伝えるより使ってもらうのが一番、百聞は一見に如かず、というか。

―― 三橋さんがこだわった部分はどこですか?

三橋:グルーピングのインタラクションにはすごくこだわっています。二人でかなりの調整を加えたのですが、ちょっと実装が辛かったなという思い出が(笑)。

グループツールで複数のアイディアを囲むと、グループができてまとめられます。そして、グループの中に入っているアイディアを外に出すときに、枠が少し引き伸ばされるようになってるんです。枠に入れる時も外から近付けるだけで、ふいっと飲み込んでくれるような。アイディアを飲み込んでくれる感じをアニメーションで出したかったんです。

これが自分だけでなく同時に接続している人から見ても同じように表示されなきゃいけない。他の人から見たらカクカク動いてるって、いやじゃないですか。誰から見ても違和感がないように、かつ動かして気持ち良いように……というのは実はすごくこだわりました。

―― ビジュアル面もすごく凝ってますよね。

三橋:ビジュアル面は特に、アイコンやマウスカーソルの形にこだわりがあります。こういったアイコンも全部私たちが作っているんですが、そこで「hidaneらしさ」を伝えることに力を入れました。

―― 野崎さんは体験設計、三橋さんはビジュアルデザイン。それぞれの得意なことを活かしながらいいバランスで開発できていたのかな、と思いました。

野崎:性格面でも僕は完璧主義で、逆に三橋さんはちょっと適当なところがあるので、ある意味いいバランスかもしれません。でも三橋さんは手を動かすのがすごく速くて、大雑把でも僕よりも速いスピードで形にしてくれます。そこから磨き上げる必要はあるんですが、そこは僕よりも優秀なところだと思っています。

三橋:野崎さんは私よりこだわりが強いので、私は実装で手一杯なところもあってたまに追い付けなかったりするんですが、それをちゃんと形にできたからこうして細部までこだわったものを作れたと思っています。

ブレストを手伝ってくれるAI

―― 苦労した点はありますか?

野崎:AIによるアイディア出しのサポート機能を組み込んだところは大変でした。ブレスト中、どうしたらもっと良いアイディアが出るかなと考えた時に、「AIがアイディアを出してくれたら良いんじゃないか」と考えたんです。

ただ、その未来を想像してみたときに「AIがアイディアを出してくれるようになったら、人間は考えなくなるよね」と思って。AIに「自分たちは考えたくないからアイディアを出してくれ」というのは僕たちがhidaneで作りたい未来ではない。

AIは人間の創造力や発想力を広げてくれるためのパートナー的な立ち位置が良いと思うので、AIからどんな支援があったらいいかを考え、アイディアのヒントを出してくれる機能を思いつきました。

しかし、hidane内に機能としてつける際に「これって本当に価値があるものなのか」と疑問があって、それは誰かに使ってもらわないとわからないことでした。なのでこの機能だけ先に別サービス『AIひらめきメーカー』としてリリースしたんです。

結果、2021年10月にリリースしてから、現時点で10万回以上使われていて、SNSでも大きな話題となりました。この機能にはとても価値があるとわかったのでこれをベースに改善したものをhidaneのひとつの機能として組み込みました。

「ユーザーテストだけではわからない、ユーザーのリアルな声を聞きたい」と思い付いたのが「別のサービスとして先立って公開すること」でした。

身近なサービスもインスピレーションに

―― hidaneを作る中で参考にしたサービスはありますか?サービス設計の観点とUIデザイン、ビジュアルデザインの観点でルーツがあれば聞かせてください。

野崎:僕たちは普段からいろいろなサービスに積極的に触れているのですが、新しい国内外のプロダクトを見ると「用途に特化する」というのが、最近流行りなのかなと思いました。例えば『Butter』や『Sessions』というアプリは、アジェンダに沿って時間配分を決めたり資料共有できたり、ワークショップやオンラインミーティングに特化したサービスです。今までのオンライン会議ツールではそれらが想定通りに進まなかった経験があるからこそ、それぞれの場面に特化した機能によってスムーズに進めるようにしてあるのかと。hidaneも同じくオンラインでのブレストがうまくいかなかった経験から、ファシリテーション的な機能やアイディア出しをサポートしてくれる機能でブレストをよりスムーズに行えるようにしています。

三橋:他にもUIデザインだと、日常生活で使われるスマホアプリも参考にしましたね。あとは、hidaneを作るにあたって「みんなで楽しくブレストをしたいのに、業務用ツールのようになるのはいやだ」という思いがあったので、「楽しいプロダクト」の実現のために任天堂の『スプラトゥーン』などのゲームも調査しました。

野崎:意外なものだと、ファミレスの注文タブレットのUI。ITに慣れていない人も扱えるようにデザインされてるので、参考になりましたね。

三橋:二人でファミレスに行った時に、「あ、これいいじゃん」ってそのタブレットをスマホで撮影していて、ちょっと不審者みたいだったかも(笑)。

デジタルデザインとの出会い

―― ここからはお二人についてお伺いさせてください。どんな環境でデジタルプロダクトを作り始めたのでしょうか?

野崎:小学生のころからパソコンで何かを作ることが好きだったのですが、今の僕のほとんどを作ってるのは多分『マインクラフト』。世界中の人と会話しながらいろいろなものを作れるということにすごく惹かれて。一日中ゲームばかりやって間違った方向に進んでるんじゃないかと思ったこともあったんですが、今考えるとこうやってデジタルでものを作れてるのはマインクラフトと出会えたからなんじゃないかと思っています。

三橋:私の場合、小学生の高学年でパソコンやiPadに触れるようになって、そのころに『Scratch』に触れたのがプログラミングとの出会いです。

Scratchではプログラミングでゲームやアニメーションなど様々な作品を制作できるだけではなく、SNS機能が付いていて、他の人の作品にコメントをしたり、自分の作ったものにコメントがついたり、コミュニケーションができるんです。私は小学生の頃はものづくりよりもそっちにのめり込んでいましたが、中学生になってからはScratchでいろいろ作るようになりました。

高校生になってからは小学生にプログラミングを教える活動も始めて、「作る」と「教える」が現在の活動のベースになっています。ここに来るまでに全部Scratchが原点になっていると思います。

ふたりが次にやりたいこと

―― お二人は先進的なプロダクトデザインをされていますが、いま注目している技術や領域はありますか?

野崎:僕は拡張現実(AR)、複合現実(MR)に注目しています。AR/MRの普及で一番変わると思うのは、情報が画面の外に出ること。今僕たちは画面の中で動くプロダクトベースにデザインしていますが、AR/MRは空間や動線の設計も必要になってくる。より本質的で難易度の高いデザインが求められ、すごく難しくなってくるからこそ、やってみたいなと思っています。

あとは、ハードウェアとソフトウェアを融合させたプロダクトも作ってみたいです。ハードを作るのはすごくお金がかかりますし、技術も要りますが、物理的に存在する”モノ”なのでインパクトがありますよね。体験設計の幅も広がりそうなので、挑戦してみたいです。

また、体験を設計するときにフレームワークは便利なものではありますが、それだけでは本質にたどり着けないこともあるので、それに囚われすぎず、今後も本質とはなにかを考えてデザインしていきたいと思っています。

三橋:私は自分の表現の幅を広げるため、3DCGをやってみたいと思っています。最近流行っているゲームはだいたい3Dで、加えてAR、MR、VR。Webサービスの分野でも「3D表現が来てるな」と感じています。

あと、私もリアルに触れられるものを作ってみたいです。ハードウェアはもちろん、ボードゲームやパッケージなども作ってみたいですね。

野崎:デザインって一言で語れることじゃないし、あらゆるものやことをデザインできる。より本質的にデザインというものに向き合って作っていきたい、と二人でよく話していますね。

―― 野崎さん、三橋さん、ありがとうございました!

hidane : https://hidane.app/

野崎さんのTwitter : https://twitter.com/nztm_tw

三橋さんのTwitter : https://twitter.com/YukiMihashi

取材協力:安藤 幸央