デザインの脱植民地化? デザイナーとしての社会的な役割を見つめ直す。Design Matters 22参加レポート

デンマーク、コペンハーゲンで毎年開催されるデザインのカンファレンス「Design Matters 22」が2022年9月29日・30日の2日間で実施されました。Design Matters は2015年にはじまって以来、世界中から多くのデザイナーが集まり、最先端のトレンドや考え方を体感できるだけでなく多様なインスピレーションを得られる場として発展しています。

Design Matters はその名の通り、参加したデザイナー自身が社会的に果たすべき役割を再認識し、一人ひとりが自身のデザインという行為に対してどのような責任をもつべきなのかを考える機会でもあります。

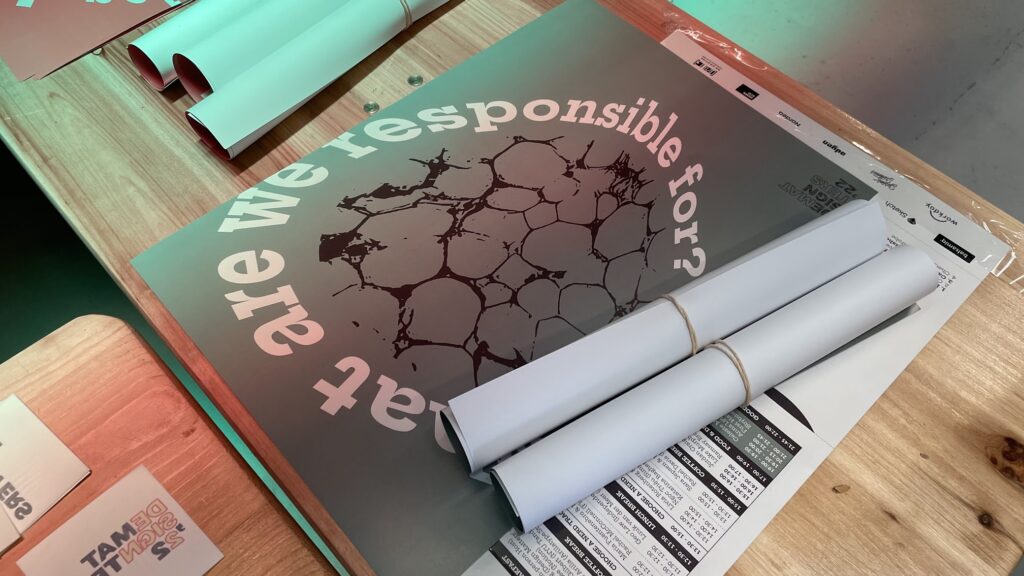

毎年、Design Matters はデザイン業界とコミュニティに関連する 3 つのトピックを取り上げており、今回は「What Are We Responsible For?(私たちはなにに責任がある?)」、「Decolonizing Design(デザインの脱植民地化)」、「A Little Pick-me-up(元気をくれるちょっとしたもの)」の3つのテーマを中心に展開されました。

私は普段、DMM.comという事業会社で横断部門のUI/UXデザイナーとして従事しながら、個人としても石川県加賀市というエリアで地方創生に取り組んでいます。仕事に取り組む日常でデザイナーとしての役割や責任の果たし方を考える機会は非常に多く、今回はSpectrum Tokyo編集部として現地に渡航して直接参加させてもらいました。一人の日本のデザイナーの視点でカンファレンスの体験で得たことや、気づきをレポートさせていただきます。

人間中心ではなく、地球規模で考える

今年のDesign Mattersの全体のビジュアルテーマは、デザインを通じてより環境に優しい持続可能性と地球中心のデザインを考えるというものです。会場の各所でこれらを象徴する生物学的なパターンが散りばめられ、その多くは植物の葉脈や細胞のようなユニークな外観をしています。

これらはアイデンティティデザイナーであるSara Bertovaさんが概念化したものです。この特徴的な模様は、私たちを取り巻く微生物や土壌の下の菌糸体ネットワークを表現しています。これは我々デザイナーが陥りやすい人間中心で個人主義的なデザインプロセスに対するメッセージです。

デジタルデザイナーの多くが課題解決のプロセスで利用する「デザイン思考」では、しばしば無意識に人間だけを中心に考えてしまいます。私たちは地球上の自然のごく一部であり、人間は生物種の中で少数派であるという単純な事実とは対照的にこのような認識に陥りがちです。

「What are we responsible for?」と、会場の各所に描かれるメッセージは、参加者がこのカンファレンスの場に訪れた意味を考え直すきっかけになっていたように思います。

エコロジカルな会場設計

今回の会場であるHalvandet(ハルバンデット)は、コペンハーゲンの中心地にある地域産業の歴史を形づくった工業地帯にあるバーレストランで、運河や街景色を眺めることができます。メインステージや各種会場も開放的なロケーションで、工場跡地の構造を活かしたユニークな設計になっています。

工業用のコンテナがジェンダーレストイレになっていたり、電線用のケーブルドラムが壁の装飾になっていたりとエコロジカルな空間です。デンマーク各所で見られる空間設計は、各所で歴史のある景観を大切にしながら機能的に両立させる美意識を感じられます。複雑な環境要素も巧みに利用され、好奇心をくすぐる世界観があります。

また、会場までの入場体験においてもメインステージから休息スペースにいたるまで、様々な切り口でゲストのコミュニケーションが活性化されているような仕掛けを感じました。

地元企業と連携した体験

Design Mattersではメインステージ以外にも、地域に合わせた周辺のアクティビティがたくさんあります。これらの体験に触れられることが現地参加のメリットです。今年もカンファレンスの開催前にチケットの購入者同士で地域産業のフィールドワークや企業見学ができるツアーなどもありました。

軽食ランチでは現地デザイナーによるビーガンなど多様性に考慮したフードメニューや、デンマークの郷土料理であるオープンサンドが提供されました。

その他にも会場ではアクティビティの一つとして、デンマークを代表するコーヒーバー「Prolog Coffee」がワークショップを開催していました。Prolog Coffee はコーヒー豆の栽培環境を守ることや農家との取引の透明性を高めることが、より素晴らしいコーヒー体験を生み出すということを参加者に発信していました。

このようにDesign Mattersでは開催する現地の地域企業とのパートナーシップを組み、開催地のアイデンティティを尊重しながらカンファレンスのテーマに沿った協業をしていることがわかります。

スピーカーそれぞれの多様性が際立つメインステージ

メインステージではグローバルに展開する企業のシニアデザイナーだけでなく、教育機関の専門家、研究家、タイポグラファー、イラストレーター、アーティストなど幅広く集結してそれぞれの取り組みや知見を披露しました。

どのセッションも大変興味深く、正直すべての情報を追い切ることはできなかったため、私が特に印象に残ったセッションをいくつかご紹介します。すべてのセッションのアーカイブは「Design Matter +Plus」にて有償で公開されていますので、気になる方は御覧ください。

Guidione Machava – デザインの脱植民地化がイノベーションの促進にどのように役立つか

Machavaさんはアフリカ モザンビーク共和国のシニアプロダクトデザイナーで、さまざまなセクターにまたがって活躍しています。彼は積極的に多様性を実現しようとしている企業が増えているものの、世界レベルで活躍できるアフリカ人デザイナーが非常に生まれにくいということを課題に思っています。

Machavaさんのキャリア経歴はアフリカ人として極めて稀なケースなため、貧困と不平等に溢れる母国では再現性がないと考えています。彼はこの問題に対してアフリカで国の認定を受け、ピアツーピアの大学レベルの学習環境を備えたデザインスクール「World-class Designer School」を設立しました。無料のスクールでありながら、受講者の起業家精神を育て業界に接続できるようなシステムを実現しています。

デザインに興味を持ち学習できるステージに誰もが参画できることは重要です。Machavaさんは未来の「メイド・イン・アフリカ」ブランドを生み出すデザイナーを創出するために、祖国の教育システムをデザインすることが有効な手段のひとつであると考え、精力的に取り組んでいます。

私はDMMのデザイナーとしてDMM WEB CAMPというサービスに携わっており、行政と連携して未来のデジタルデザイン人材を創出するという点は共通していますが、自国のデザイナーとして世界レベルで考えてその先を導くというスケールに大きな差を感じました。

Lee Timutimu – オリジナルの語り手

Leeさんはニュージーランドの原住民であるマオリ族の子孫で、自分たちの大切にしている土着的な文化を未来に繋げていく方法としてストーリーテリングの重要性について紹介してくれました。

歴史的な背景として、マオリ族はヨーロッパが新大陸に向け進出する際に植民地化され、無念にも土地を奪われたり差別に苦しめられてきました。その名残はいまでも根強く存在し、それはマオリ族はニュージーランドの平均的な住民に比べ就職率が低く、自殺率が高いなどのデータにも現れています。

Leeさんは長年のIT業界での経験を活かし、Arataki Systemsというテックカンパニーを立ち上げ、マオリ族の文化やストーリーを伝える「Te Reo Wainene o Tua」と呼ばれるコミュニティを運営したり、歴史あるマオリの文化を後世に語り継ぐためのコンテンツ制作などを行っています。

また、Arataki SystemsではFacebook グループのMetaに情報提供をおこない、マオリ族のストーリーを視覚的に空間上で発信できるAR体験コンテンツの監修をおこないました。Arataki Systemsは全体的なクリエイティブリードを務め、マオリ族の創造的財産であるストーリーの信憑性を確保だけでなく、アジア太平洋地域におけるトリッキーな技術的な制限を乗り越えて、世界に向けてマオリ族の文化を発信するナビゲーターとして新たな歩みをはじめました。

Leeさんは冒頭に「私はデザイナーでありませんがストーリーティングを通して視覚的に伝えるコトに大きな違いはない」と述べており、私はこれを聞いてDesign Matters のテーマである「What Are We Responsible For?(私たちはなにに責任がある?)」ということに対して改めて考えさせられることとなりました。

現地でしか参加できないワークショップ

オンライン配信も同時におこなわれることがスタンダードになった現代では、メインステージ現地の会場でしか得ることのできない体験の一つとしてワークショップへの参加があげられます。

私も当日でも幾つかのワークショップに参加できたので、その中でも特に気になった内容を紹介したいと思います。

Doodle Club 落書きワークショップ

ロンドンを拠点とするイラストレーターのGeo Lawさんによるドローイングワークショップです。デザイナーが誰でも関わりはじめることができる行為として「落書き」によるコラボレーションは有効であるといいます。

私は英語によるコミュニケーションの苦手意識や会場の雰囲気に飲まれてしまい、このワークショップに大いに助けられました。そのように思っていたのですが会場でそのように考えていたのは私だけでなく、他の参加者の多くも同じような心境だったようです。

このカンファレンスに来ていた誰もが新しい環境に触れて緊張するのは仕方のないことで、「落書き」という誰もが簡単に関われるプロセスを共有することは、参加者にとって単なるレクリエーションやリフレッシュタイムではなくカンファレンス全体のアイスブレイクにもなっていたのかもしれません。

これもLawさんの狙い通りだったようで、ドローイングという手法の魅力を伝えながらカンファレンス一日目のアイスブレイクをクリアするという完成度の高いワークショップを経験できました。

The Eye of the Beholder 異なる視点を得るワークショップ

コペンハーゲンのデザインエージェンシーであるSpring/SummerのデザイナーであるSara JepsenさんとPelle Martinさんによるディベート型のワークショップです。モノや行為を見る視点にも多様性があり、それらをグループワークによってテストし、それらを共有することで参加者同士で新しい視点や認識を獲得するという内容です。

古典的なブランドやプロダクトの事例を元に、参加者ごとに議論を深めるという、Design Mattersのカンファレンスのテーマに忠実なワークショップです。

私たちは皆、無意識に異なるレンズを通して世の中を見ていて、それぞれ違う洞察やインスピレーションを得て常日頃の創造的な仕事に向きあっています。これらの視点を限られた環境下や自分自身の力だけでは簡単に広げることは難しいことを改めて理解し、チームワークのヒントを多く得ることができます。

他社の異なる視点を獲得することでディベートが重要なのはデザイナーのワークフローに限った話ではありませんね。ときに批判的な視点も自分の言葉ではっきり伝える必要があるということも学びました。遠慮ばかりで発話を怠ればいくら良い視点をもっても意味をなしません。

このワークショップの他にも、カンファレンスのテーマに合わせた議論が生まれるストーリーボードのワークや、グループでワークショップを作るワークショップなどユニークな催しがなされましたが、参加者がインタラクティブに楽しみつつも多面的な気づきが得られるような内容が多かったです。

交流機会を生み出す多様なアプローチ

メインのセッションやワークショップを終えたスピーカーは参加者と交流できる「Meet The Speakers(スピーカーと話せる別部屋)」が用意されており、近い距離感で交流することが可能です。私もNotionのプロダクトデザイナーであるAndrewさんやDesign Matters Tokyoで知り合ったメンバーとも会話することができ、セッション内では聞くことができなかった少し踏み入った話や、彼らのプロダクト開発や組織のデザインプロセスの具体的な話をすることができて非常に濃い時間となりました。

一方的なスピーチを聴講してメモを取るような学習はオンラインアーカイブでも学習できますが、スピーカーセッション後でリアルタイムで質問をする機会を得たり、同じテーマで参加者同士で言葉を交わすことができるのはまさにリアルイベントの醍醐味と言えるでしょう。

Design Mattersではドローイングや休憩スペースのサッカーゲームなど、様々な切り口でノンバーバルなコミュニケーションが取れたので、英語が堪能でない私でもいろんな国のデザイナーと交流ができました。

デジタルデザイナーとして社会的な役割を見つめ直す

Design Matters 22では、合わせてコペンハーゲンでのフィールドワークや運営メンバーと交流ができたことで、一層デザインの愉しさや難しさについて理解を深めることができたと感じています。

私も自分の所属する企業の代表として登壇などをする機会は多いのですが、Design Matters 22の参加を経てかなり認識が変わり、今後プロダクトやサービスの代表として立つデザインリーダーは単なる企業の代弁者としてではなく、サービスを通して社会やユーザーに貢献している1人のデザイナーとしての姿勢を貫く必要があると強く感じました。

事業会社に所属するデザイナーとしてはもちろん収益をあげることやインパクトのある実績を残すことは大事なことですが、個人主義的なアプローチで価値のあるソリューションを生みだしたり強いメッセージ性を生むことは難しくなってくると考えています。

私なりに偏った解釈もあるかもしれませんが、メインステージの視聴や現地での対話があった中では私と同じ教育系のドメインの分野で活躍するGuidioneさんやLeeさんのデザイナーとしての役割と哲学がとても共感が多く、姿勢を改めるきっかけとなりました。

- デザイナーとして係るプロダクトやサービスにこだわりを持つこと

- デザイナーとして社会的な信念や哲学をもつこと

- デザイナーとしてさまざまな手段で対話を試みること

これらの3つの軸を再確認して、デザイナーとしてそうありたいと思った機会でした。また、彼らの実践していることや発信していることは我々の暮らし働く日本でも活かせることであると思います。さまざまな手段で対話を試みて、あるべき未来について語ることを恥ずかしがってはいけませんね。

皆さんも現地のカンファレンスでお会いする機会があればぜひお話ししましょう。