手仕事と自動化は共存できるのか?

デザインにまつわる二面性 #2

このコラムでは、デザインの二面性をテーマにものごとを考察してみます。2回目は、デザインの制作に関わる手仕事と自動化との領域をとりあげてみます。

手仕事と自動化の関係

ここ数年のAIによる自動化技術の進歩はめざましいものがあります。対話型テキストAIから画像生成系AIまで、これまで人が時間をかけてつくってきたものが、少しの入力をするとほんの数秒でできてしまう発展には驚くばかりです。ですが、自動化の技術はいまにはじまったことではなく、産業革命やそれ以前の歴史をさかのぼってみると、人が使う道具やサービスは常に自動化によって発展してきました。

その一方で自動化が普及しても、手仕事は機械やデジタル技術が発展した現代でもまだ多くの領域で見られます。作家がつくった作品や人気レストランの料理などは、人ならではの手仕事によって成り立っていますし、ホスピタリティが求められるホテル、医療、介護などのスタッフの対応は提供するサービスの品質そのものに大きく寄与します。

自動化はデザイナーにどのような影響を与えるのでしょうか。そして、デザイナーがこれまで手仕事で行っていたスキルは今後不要になってしまうのでしょうか。そこで、まずは手仕事と自動化の歴史から振り返ってみたいと思います。

モノづくりの自動化の歴史

モノづくりを例に見てみましょう。ここでは自動化を「創作者や制作者が、直接手仕事をしなくてもつくれてしまえる状態」と定義します。

機械的な技術がまだ確立していなかった古代は、師匠の技を弟子が受け継ぐ徒弟制によってモノを量産する手法が取り入れられていました。ある一人の優れた技術者や作家の手仕事からノウハウを学び、なるべくオリジナルに近い状態を再現しようとする過程の中で、技術の伝承が行われてきたのです。創作者の手から離れて生産はできていますが、制作者のスキルや解釈に基づく手仕事によってつくられているので、品質という点ではバラツキが多く出てしまいます。

やがて図面という概念が浸透すると、創作者がその場にいなくてもデザインの意図を伝えることが可能となり、量産の体制を広められるようになりました。図面にはカタチや性能を再現するための数字や機構などが書き込まれたり、部品の組み立て方や製造するための方法などが記載されているので、制作方法の解釈がぶれることなく、均一の品質をつくることができます。同じように、音楽の世界では楽譜という手法が発明されたことで、本人以外の人でも同等の演奏ができるようになりました。ただし図面でも楽譜でも、この段階ではまだ人の手でつくっているという点で手仕事が主流の時代です。

近代以降は、モノをつくるための機械の技術が飛躍的に発展しました。制作者側の過程の多くの部分を機械が担うようになる、ファクトリーオートメーションの時代がやってきます。部品の成形や加工、部品同士の組み立て、さらには検品といった作業までが自動化されるようになり、人手に依存せずにつくれる自動化の生産体制が可能となりました。この変化によって多くの職人の手仕事の技が自動化に置き換わりましたが、創作者であるデザイナーやエンジニアの仕事はまだ手仕事が中心です。

そして21世紀の情報社会の時代になると、デジタル技術が進化します。今日、ほとんどの製品はデジタルの設計データをインプットして機械が生産するプロセスとなっています。デザイナーはCADソフトを使ってカタチをつくりますが、ソフトウェアでできることは日々進化し続けています。デザインの形状を自動で補正してくれたり、AIがつくってくれるといった機能が加わり、創作者側の手仕事の中にも多くの自動化の恩恵を受けているのが現代の状況だといえます。

自動化の共存と反発

このように時代とともに自動化の活躍領域は広がっているわけですが、自動化が進むとその反動として手仕事に対する関心も高まります。

ハンドクラフトの商品を特集しているメディアはいまでも数多くありますし、家具や飲食などの領域ではマイスターや職人といった人に注目が集まり、機械でつくられた量産品との違いが強調されています。近年では、サスティナビリティへの関心とあわせて、建物のリノベーションや、壊れた食器の金継ぎなど修復に対する取り組みにも注目が集まっています。

歴史を振り返ってみても、手仕事を見直す社会活動は何度もありました。代表例として、産業革命による大量生産に反発する動きとして、イギリスを中心に1880年代に行われたアーツ・アンド・クラフツ運動があげられます。

日本でも大正〜昭和時代に柳宗悦が主導した民藝活動はよく知られています。戦後に活躍したインダストリアルデザイナーの秋岡芳夫は、大量生産による質の悪いモノづくりに対する危機意識から手仕事の大切さを重視し、手仕事道具の収集や後世に伝える資料の作成や教育に取り組んでいました。ただし、柳宗悦も秋岡芳夫も、単に自動化をすべて否定して過去への回帰を目的としていたわけではありません。柳宗悦は民藝の特徴のひとつに、手仕事であっても効率的に量産することによる無駄のない美しさをあげていました。

単に自動化をやめて手仕事の時代に戻ろうという0か1かの考え方ではなく、自動化の技術が進む中でも手仕事の良さを失わないために、モノづくりに関わるデザイナーたちはなにを意識すべきかを、先駆者の取り組みから学ぶことができます。

自動化とつきあうデザイナー

「テクノロジーの進化によってデザイナーの仕事が失われるのではないか?」といった問いは、いまに始まったことではありません。新しい自動化の技術が出てくるたびにこのような議論は交わされていましたが、少なくとも日本ではデザイナーという職業の人はいまのところ大幅な減少は見られません。※1 ただしデザイナーの仕事の内容という点では、過去から現在まで大きく変わってきました。

※1出典:平成25年(2013)〜 平成30年(2018) 特定サービス産業実態調査より

先にあげたようにこれまでの歴史を振り返ってみても、自身の手を使ってつくるスキル、図面を書いて伝えるスキル、機械やデジタルツールを使って表現するスキル、情報を集めたりAIを活用するスキルなど、その時代で求められることは変わってきています。

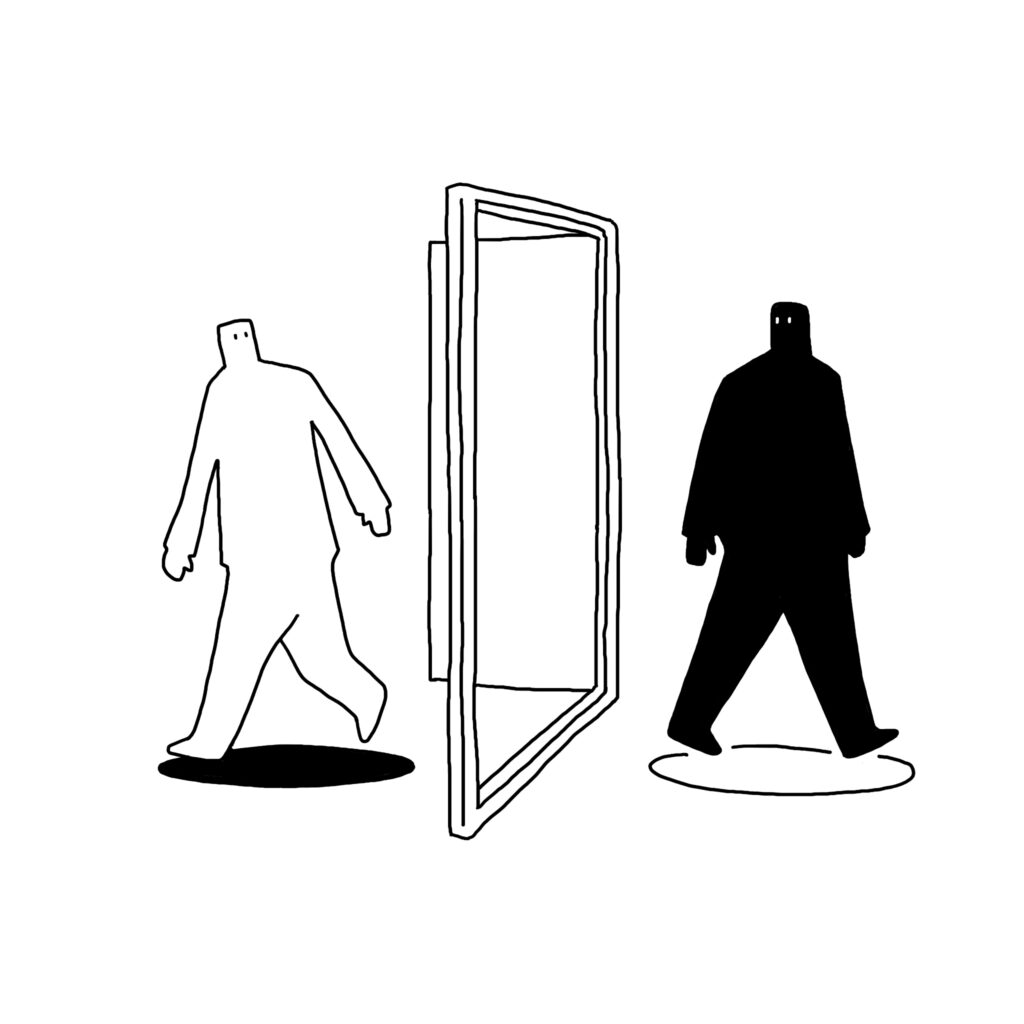

この先、デザイナーがいない環境でも新しいカタチの製品の開発や、スマホアプリのUIの生成などデザインの自動化はより普及すると思います。いまはまだ実用性を満たしていなかったとしても、技術が追いつけばそう遠くはない未来に実現されるでしょう。ただし、人が介在せずすべてを自動化の技術にまかせてしまうと、同じようなデザインしか生み出されなくなるかもしれません。そのときデザイナーに求められるスキルとは、どの場面で自動化を活用するべきかといったキュレーションであるのかもしれません。

一方でスキルとは別にものごとに対する見方や向き合う態度は、自動化とつきあっていくうえでデザイナーに大切な資質となると考えられます。私たちはなにかをデザインするとき、そこには対象とするプロダクトやサービスだけではなく、使う人や暮らしに関すること、ビジネスや社会のなかで必要とされることなどを意識します。創造性は時代を問わずデザイナーに求められることのひとつですが、自動化の創造性を高めるには、どのような関心に着目するかといったものごとの捉え方が強く関係してくるのかもしれません。

自動化が進む時代に必要な手仕事

社会に目を向けてみると、技術が進化してもユーザーである人が相手として存在する限り、その製品やサービスには自動化と手仕事の両方が必要となります。

たとえば医療の現場では、センサーで反応して患者の状態を知らせる器具や、手術で使われるロボットなどの道具は自動化が進んでいます。それらを最大限に活用したうえで、人の手が必要となる医師の高度な手術や、療養期間中に心身のケアをする医療スタッフのサポートなどは、自動化だけではまかなえない手仕事の領域といえるでしょう。100%自動化された医療の未来も実現できるかもしれませんが、ユーザーである患者が医療関係者の手仕事を希望する限りは、医療の手仕事が0%になることはないと考えます。そこには人が使うための製品やサービスのデザインが存在し続けます。

別の例でツールに着目してみましょう。機器を操作するユーザーインターフェイスは、メカの操作からボタン、キーボード、マウス、そしてタッチ操作やペンタブレットなどへと進化してきました。テクノロジーが進化するほどに、ツールは人間の手仕事の能力を活かしたインターフェイスに変わっているというのはとても興味深い点です。これも使い手であるユーザーが人である限り、自動化だけではなく手仕事のニーズは存在し続けるのではないかといえます。

自動化の進化はついディストピアな未来を想像してしまいがちですが、手仕事の可能性を高めるための技術だと考えると前向きに受け入れられるようになります。そしてそんな時代にデザイナーはなにを創り出すことができるのでしょうか? そう考えてみると、未来が楽しみになりませんか?

・・・

illustration by Ryotaro Nakajima

コラム読んでの感想やご意見はぜひソーシャルメディアで。SNSのハッシュタグは #spectrumtokyo です。下記のシェアボタンで是非感想をお寄せください↓