インドネシアに学ぶ、コミュニケーションを軸にしたゆるやかなサービス

Designing Well / ウェルビーイングをデザインする #3

年末に訪れたインドネシアで、とあるスタートアップのVPに「インドネシアでは機能がなくても、ユーザーはコミュニケーションでなんとか目的を達成しようとする」と聞きました。

これはどういうことでしょうか。ポッドキャスト『メタバースえとせとら』のエピソードの中で、お弁当を忘れた子どもに「Gojek」で学校まで届けてもらうという話が出てきます。GojekはUberのような配車、フードデリバリーのアプリであり、「忘れものを学校に届ける」という機能はもちろんありません。配達かハイヤーでドライバーを呼び、直接「忘れものを届けてほしい」とお願いしたところ、持っていってくれたという話です。

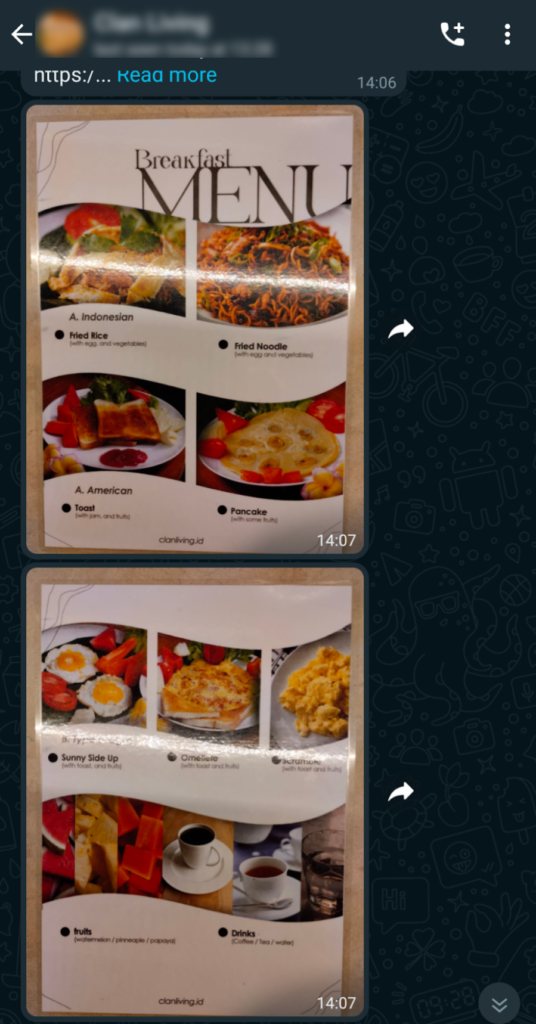

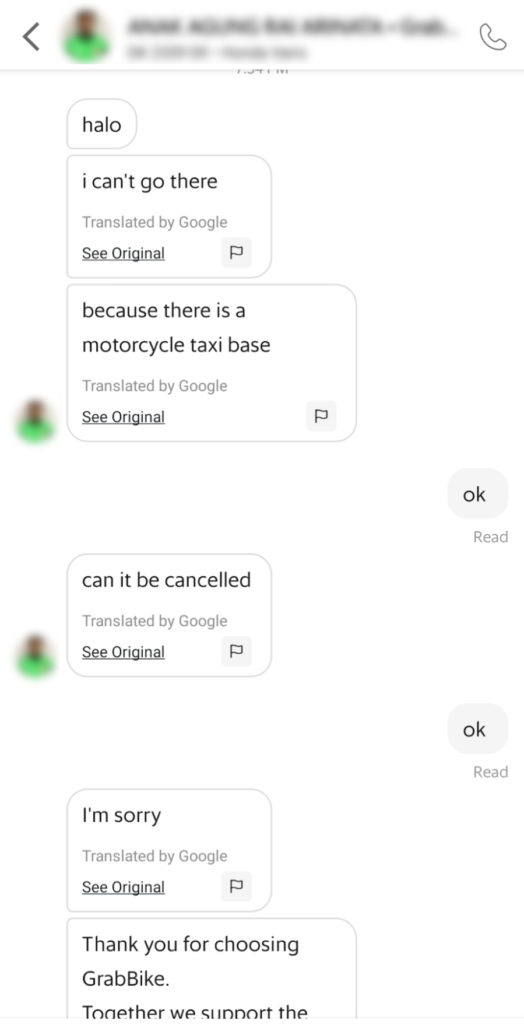

インドネシアではこのように機能として実装されていなくても、コミュニケーションでサービスが拡張される場面がしばしば見受けられます。たとえば私自身、インドネシア滞在中に配車アプリの「Grab」でバイクを呼んだところ「そのエリアにはいけないのでここまで歩いてきてくれ」とチャットで言われました。また、宿泊したホテルではメッセージアプリ「Whatsapp」で朝食のメニューが送られてきて、朝食を食べたい時間と内容を返信する形でオーダーする仕組みでした。「通行禁止区域の表示機能」や「朝食のオーダー機能」の開発がなくとも、チャットを介してユーザー同士がコミュニケーションすることでサービスが拡張され、実装内容よりも多くの機能がシームレスに実現できているのです。

(筆者が実際に受け取ったメッセージ)

コミュニケーションはお互いの目的達成のために

サービス提供者と利用者がどちらもコミュニケーションを通じて提案したり、歩み寄ったりする。それらを利用していると、サービスとは決められた揺るがない商品を提供するということではなく、いくぶんかの余白があるものに感じられます。これにはいくつかのメリットがあります。

まず、単純に機能以上のことが実現できるので便利です。待ち合わせ場所まで歩かされるのは多少は不便ではありますが、乗せてもらえないよりはいいと思う方が多いのではないでしょうか。アプリ上で予約はできても、チャットで「その目的地には行けないので、予約をキャンセルしてください」と言われることもありました。「実装されていないことはできません」とアプリに突っぱねられるより、コミュニケーションで解決できる方がユーザーにとっては融通が効き、よっぽど便利です。

(筆者が実際に受け取ったメッセージ)

くわえて、お互いに工夫の余地が生まれます。前述のポッドキャスト『メタバースえとせとら』でも、デリバリーで天丼を頼んだところ、ドライバーから「天丼は売り切れですが、マヨ唐揚げ丼ならあるのでこれでいいですか?」と連絡が来た話が紹介されています。注文をキャンセルにすることは注文者、提供者のお互いが損をすることになります。こういったときに、お互いの目的達成のために工夫する発想や交渉力が培われていっていくのです。そんな自主性はサービスを人間味あるものにし、そこに優しさや思いがけないことに出会える楽しさを感じます。

「ルールは変化するもの」サービスにも反映されるインドネシアの交渉の文化

なぜインドネシアではコミュニケーションがサービスにおいて重要視されているのでしょうか。前述のVPに尋ねたところ、インドネシアでは植民地の歴史が長く、コミュニケーション能力がダイレクトに個人の利益につながったことを一因として挙げられました。「私の祖父は7ヶ国語を話し、直接交渉してオランダ人から土地をもらうことができた」という彼女のエピソードからも交渉することがスタンダードであることがわかります。ルールは絶対ではなく、コミュニケーションによって変化するものであるという認識が文化的下地によってできあがっていることがうかがえます。

日本的な商慣習からすると、サービスを提供する立場としてコミュニケーションを機能の中核に置くのはなんとなく怖いと感じます。ユーザー同士が話すとトラブルになるのではないだろうか、ユーザーのケアをしなければならないのでは、と心配してしまいます。文化も歴史も違う日本は必ずしもインドネシアのようになるべきとは思いません。ただ、学べることは多いと感じています。

市場は、商品の交換を通じて利益を上げる場です。資本主義が行き過ぎると経済が優先され、交換による利益の獲得のため、人間関係などは切り捨てられていくということが往々にして起こっています。しかしインドネシアでは、デジタルサービスにおいてもコミュニケーションに重きを置くことで工夫が生まれ、人それぞれの個性や人間味をとても強く感じることができました。サービス内容や価格を動かぬものとしてとらえる等価交換に縛られすぎず、少しだけ発想を広げるだけで思わぬアイデアが生まれています。

摩擦がないサービスが便利で必要な場面ももちろんあります。毎回交渉をする非効率さや、面倒さに戻りたいとはあまり思いません。しかし、プラットフォーマーが作るサービスを受動的なロボットのように受け入れるよりも、いち参加者も工夫を凝らす余地があるほうが、課題解決の質やスピードはきっと上がるでしょう。

ローカルでオープンな社会に向けて

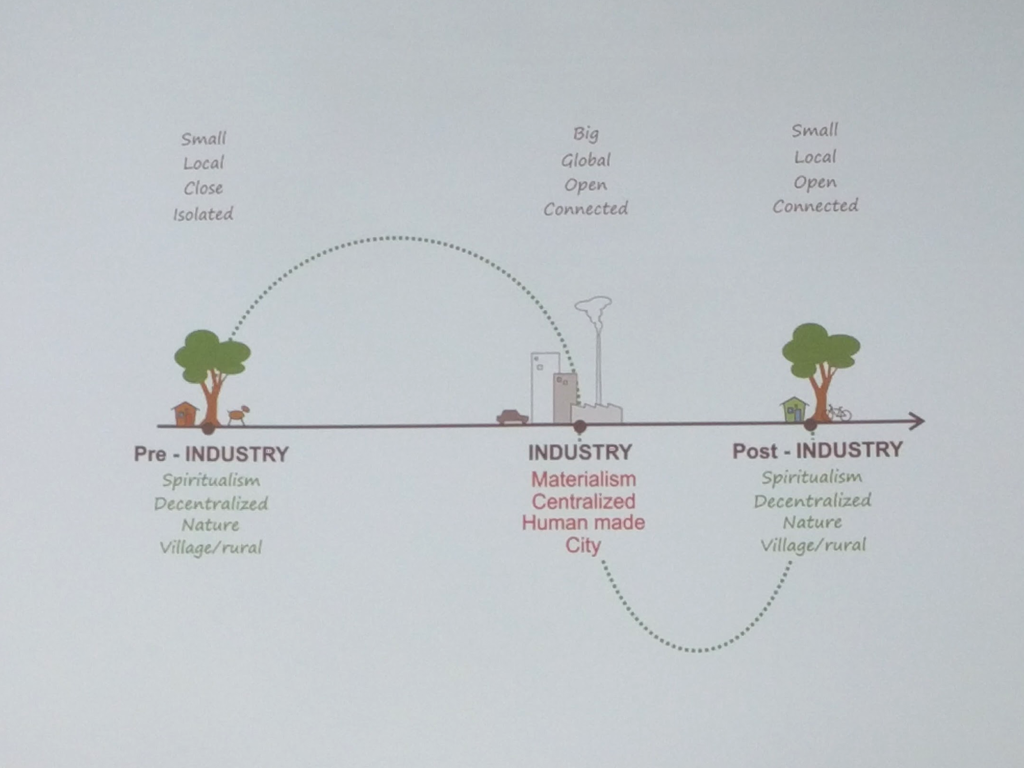

インドネシアの文化を知っていく中で、インドネシアのデザイナー、シンギー・カルトノさんが主催する村おこし会議「世界ビレッジデザイン会議」で発表された、産業社会の過去〜未来に関する内容が興味深いと感じました。2016年に参加されたUXデザイナー、西原英里さんのレポートに掲載されていたダイアグラムを引用します。

産業革命の前の社会は「小さくて」「ローカルで」「閉じられて」「孤立」していました。それが産業革命が起きてからの産業社会では「大きくて」「グローバルで」「オープンな」「つながり」が実現したのです。そして、産業社会のあとの未来では「小さくて」「ローカルで」「オープンに」「つながった」社会になるのではないだろうか、と予測したものです。

テクノロジーを活用しながら、コミュニケーションを通じた人と人との関係性に重きを置くインドネシアの「ローカルだけれどオープンでつながった社会」。これからの時代のヒントが少し見えたような気がしました。