カンファレンスホストが担う、より良いイベントの体験設計

カンファレンスをデザインする際に、イベントの顔になる司会進行役の選出、そして彼らの振る舞いはとても重要です。ホスト(host)と呼ばれる司会役、その役割は台本通りに進行をするだけではありません。ホストは、スピーカー(登壇者)と参加者の架け橋となり、イベント全体の雰囲気を作り上げる重要な役割を担っています。

しかしそう考えると、ホストという役割がいるカンファレンスというのは一般的ではないかもしれません。私自身、国内外のさまざまなカンファレンスに参加した経験がありますが、ホストがいるイベントにはあまり遭遇したことがありませんでした。多くの場合、主催者が挨拶をするだけだったり、次のスピーカーを紹介するだけの司会者を付けたりすることが一般的だと思います。

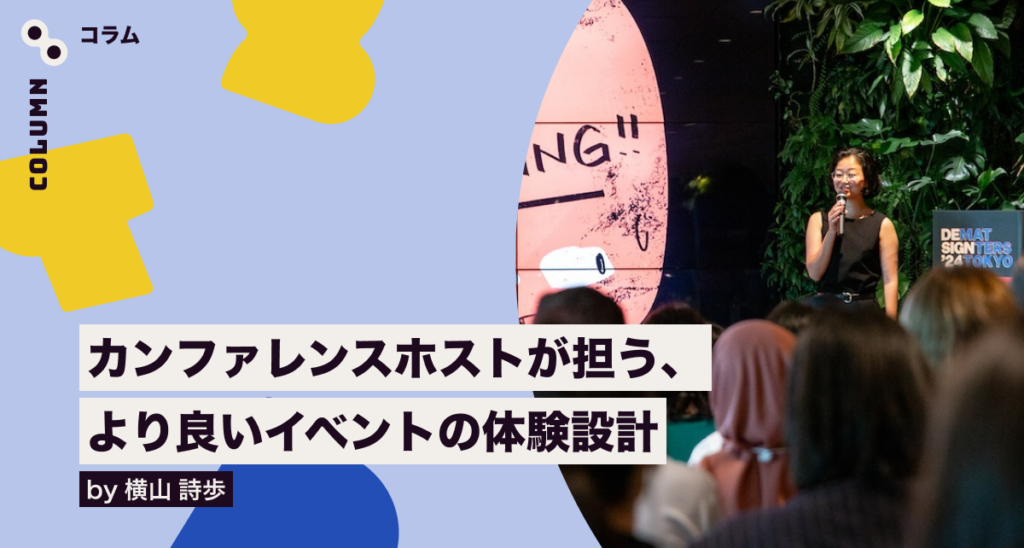

今回私は、デザインのカンファレンスでホストを務めさせていただく機会をいただきました。普段はデザインの現場で活動していますが、ホストというはじめての役割を通じて、いろいろな気づきや学びがありました。この記事ではその学びの一部を、皆さんとシェアできればと思います。

カンファレンスホストとの出会い

私が、ホストの存在に初めて出会ったのは、2022年に参加したDesign Matters Tokyo 2022というデンマーク発のデザインカンファレンスでした。

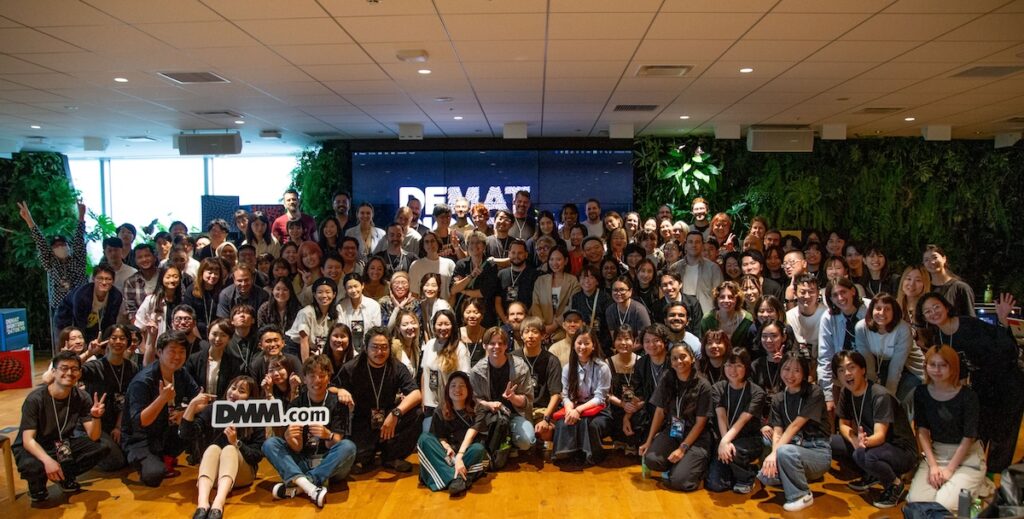

Design Mattersは、デンマークで始まったデジタルデザインの新境地を開拓するために探求を続け、お互いに刺激し合うことを愛するデジタルクリエーターのグローバルコミュニティです。コペンハーゲンや東京など世界各地で開催されるデザインカンファレンスや、Webメディア「DeMagSign」を運営しています。

Design Mattersはビジネスカンファレンスではあるものの、全員が普段着で参加し、参加者同士で対話をすることも大切にしたカジュアルな雰囲気のイベントです。イベントはすべて英語で行われ、ホストは明るく軽快なトークで場を盛り上げてくれます。2日間のカンファレンスを通して同じホストがアナウンスをしてくれることで参加者は親近感も沸きますし、拍手などを促すことでインタラクティブにすることもできます。

そのイベントで私自身がスピーカーとしてプレゼンテーションを行ったときに、ホストの方がいてくれて本当にありがたいと感じました。もともと人前で話すのが苦手であり、他の素晴らしいスピーカーがたくさんいる中で、自分の発表に不安を感じていたのですが、登壇後ホストが「素晴らしかったよ」とすぐに声をかけてくれたことが、とても励みになりました。

そんなカンファレンスでの体験から2年後の2024年、同イベントの主催に「ホストをやりませんか?」と声をかけていただき、自分がホストを務めることになりました。

内向的な自分だからこそできるホストを目指して

今回私がホストにお声がけをいただいたとき、私は自分がこの役割にふさわしいのか不安でした。私は内向的な性格で人前で話すのが得意ではありません。そんな自分がホストとして適しているとは思えなかったのです。

Design Mattersの主催者にも、自分が内向的であることを率直に伝えました。すると、「デザイナーには内向的な人が多い。だからこそ、内向的なホストは参加者に共感を呼ぶ存在になれると思う」と言われたのです。確かに、もし私が参加者の立場だったら、自分に似たホストがステージに立っていることは、とても心強いと感じるでしょう。また、主催者からは、これまでプロフェッショナルな司会者を雇ったこともあったが、少しイメージが違ったという話も伺いました。彼らが自分たちのコミュニティからホストを選びたいという強い思いを持っていることが、改めて伝わってきました。

実際、私は喋りのつたないホストであったと思います。「もっとこうすればよかったな」と反省点もありました。しかし今回、内向的だからこそ果たせる役割があると肯定していただいたことで、自分を否定したりいままでのホストと比べたりすることなく、自分らしく人前に立つことができました。カンファレンス中や終了後に、「貢献してくれて、ありがとう」とスタッフをはじめ、スピーカー、参加者のみなさんに口頭やメッセージでたくさん感謝されたことも印象的でした。

ホストとして私が一番実現したいと思ったのは、このカンファレンスを人と人が出会い、つながる場にしたいということでした。私自身、Design Mattersでの出会いにとても感謝しています。ここは毎年、新しい出会いや再会がある場所です。

そのため、参加した方には新しい友達や仕事仲間を作って帰ってほしい。ただ私自身、知らない方に話しかけるのがすごく苦手です。いつも話題に困ります。だからこそ、自分のようなシャイな人間でも話しかけたり、場の空気を暖かくできるような工夫を考えながら進行を設計していきました。

2人のホストが共同でつくるイベントの雰囲気

重要な点として、今回はふたりでホストを担当したということがあります。同じくデザイナーで経営者のRoyとともに今回のホスト役を2人で務めたことには、多くの利点があったと感じています。

Royも以前のDesign Mattersでスピーカーと参加者を経験しており、このイベントで重視されていることを理解していました。そして彼も私と同じように比較的内向的な性格ということもあり、「参加されるすべての人にとって温かい環境を作りたい」という同じビジョンを共有することができました。

ともに内容を検討することで、ひとりでは出てこないアイディアが生まれることも多くありました。プロジェクトマネジメントの観点からも、直前でどちらかが参加ができなくなるといったリスク回避になります。

ホストはスピーカーへの適切な問いかけやイベント各所のフォローをするために状況を常に把握している必要があります。役割分担を行い、登壇毎の担当も半分に振り分けたことで各自の負担も減り、メリハリを持って取り組むことができました。

ホストが2人いるとステージでの掛け合いで間を持たせられるため、見ている参加者としても退屈しない時間にできたのではないでしょうか。

カンファレンスやイベントに求められる体験

カンファレンスホストの役割は、単なる司会者以上のものだと感じます。スピーカーとオーディエンスの橋渡し役として、場の空気をデザインし、人とのつながりを深めることが求められます。こうしたホストの役割が重要な場所はたくさんあるのではないでしょうか。

近年は仕事の多くがオンラインで完結できるようになり、相対的にリアルの場の価値が上がっているようにも感じます。そんな中、イベント全体の空気感や体験をデザインすることは、今後も求められるスキルであり、「ユーザー」や「体験」を考え続けているデザイナーとして強みを活かせる領域だと思います。

私がDesign Mattersで学んだことは、カンファレンスとは単にプレゼンテーションの内容だけではなく、その場の空気感や会場内外での体験全体を含んでいるということです。情報の摂取であれば、動画を倍速で見る方が効率的です。ただきっと参加者のみなさんは効率的な学びとは違うものもカンファレンスには求めているはずです。そういった体験をどうデザインできるか。こうしたイベントを通じて、人々が安心して楽しめる場を提供し、コミュニティを育むスキルは、これからさらに重要になっていくように感じます。

もし自分がホストをやることになったら? ホストをやる前に知っておきたいTo doリスト

実際にやってみて、ホストとしての仕事は多岐にわたると感じました。カンファレンスのホストは具体的にどのようなことが想定されるか、実際に私が実施したことをリストアップしました。

カンファレンスの内容やホストとして目指す姿に合わせて、やるべきことはもちろん変わってくるはずです。また、Design Mattersは英語のカンファレンスということもあり、少し特殊なケースかとは思います。もしこれからイベントで司会、ホストをやる方がいたら、少しでも参考になれば幸いです。

事前準備編

1. 運営チームとのオリエン・ミーティング、事前の挨拶

国内外のメンバーで構成されたDesign Mattersの運営チームとオンラインでミーティングを行いました。ホストに期待していることをヒアリングしたのち、実際の業務内容などについて打ち合わせをしました。

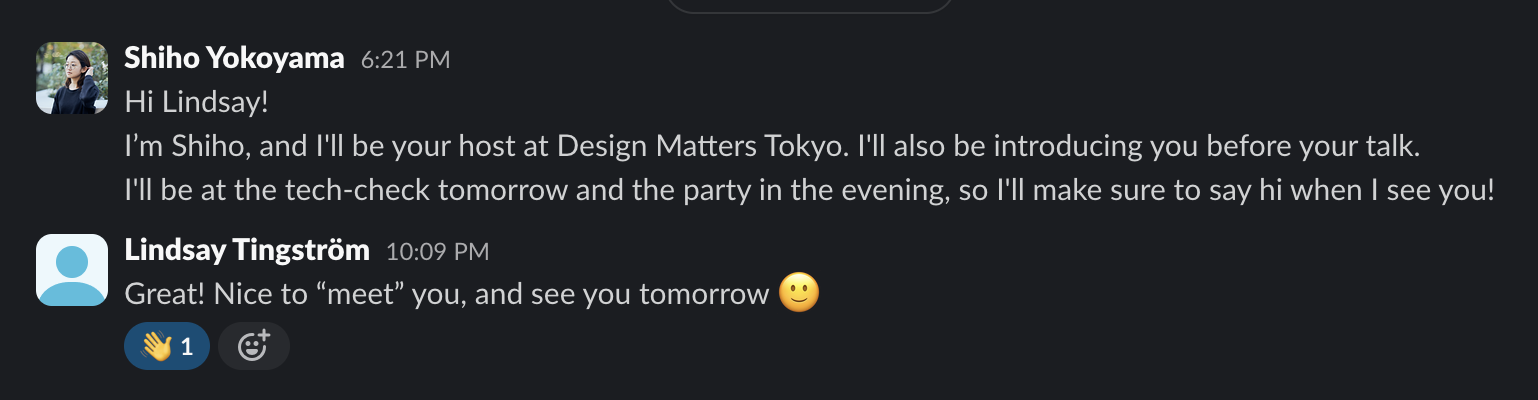

スピーカーや運営チームが参加するSlackが用意されていたので、開催日の2〜3日前にスピーカーに個別でDMを送り、簡単な挨拶をしました。事前にオンライン上で挨拶をしていたため、対面で会う際に顔と名前や役割が一致しやすくなったかと思います。

2. 前日までの機材チェックのリハーサルとスライド調整

カンファレンス前日には機材チェックの日程が確保されていました。そこに参加し、スピーカーと共にスライドの映り方などをチェックしました。発表者ノートの文字サイズが実際の現場だと小さく読みづらくなったり、Google SlideなどからKeynoteに変換した際の表示崩れが起きたりなにかとトラブルがあるので、その場でスピーカーとともに解消しました。

3. 参加者同士の交流の場、ネットワーキングセッションの検討

参加者同士の交流を促すことはホストとして大切な役割だと思います。そのため、ネットワーキングではなくてもセッション前の軽いアイスブレイクのようなものでも参加者同士がつながれる仕組みをプログラムに組み込むことをお勧めします。

イベントのプログラム内には、参加者同士が交流するための「ネットワーキング」の時間があり、その企画とファシリテーションをホストとして担当しました。リアルな場で新しい人と出会える貴重な機会ですが、自分から話しかけるのが難しい人も多いと思います。そのため、ネットワーキングの時間があり、テーマや手順が用意されていたのは新しい人と知り合える助けになったのではないかなと思います。

今回はネットワーキングの実施が直前に決まり、慌てて前日に内容を検討しましたが、実施できてよかったと感じています。

4. スピーカーの紹介文章の準備

各スピーカーのプレゼンテーション前に、スピーカーを紹介することはホストの大切な役割です。プレゼン直前のスピーカーは、きっと緊張していることが多いだろうと考え、あえて質問などは挟まず、シンプルな紹介にとどめました。スピーカーがWebサイト用に提出した自己紹介の文章には、今回の参加者に知ってほしい情報が詰まっているはずだと考え、その内容を簡潔にまとめて読み上げることで、スムーズにプレゼンテーションへとつなげることを意識しました。

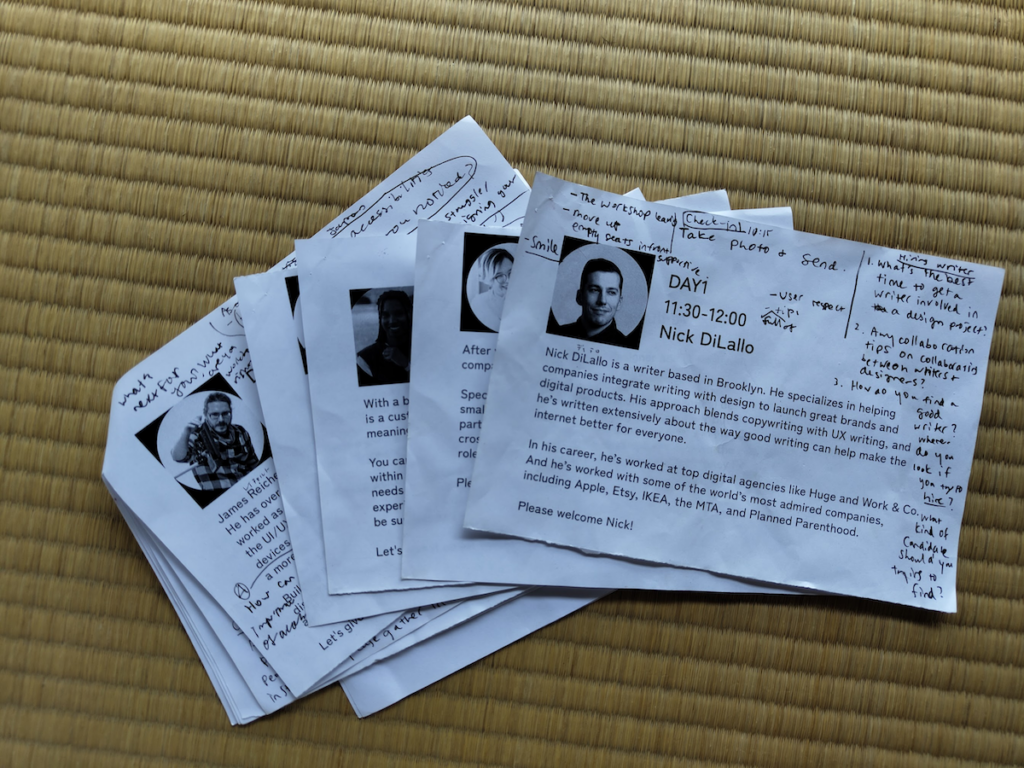

以前のイベントでワークショップホストを担当した際にはiPadから紹介文章を読む形にしていましたが、追加事項や質問のメモが書きやすいといった柔軟性を優先し今回は紙に出力した台本(カンペ)を用意しました。

5. 名前の読み方の確認

名前の発音がわからないスピーカーには、事前に読み方を伺うようにしました。また、自認のジェンダーが見た目からはわからないことがあるため、He、She、Theyといった代名詞を自己紹介の文章を元に把握するようにしました。

6. インタビュー記事など、告知や広報への協力

今回はメディアチームと連携し、ホストのインタビュー記事を作成しました。カンファレンスの特徴やホストがカンファレンスで楽しみにしていること、海外からの参加者が多いので日本のデザインの特徴についてまとめ、カンファレンスの告知につなげました。

参考:INTERVIEW WITH THE HOSTS OF DESIGN MATTERS TOKYO 24 – WITH SHIHO YOKOYAMA & ROY HUSADA

当日の役割編

1. スタッフと積極的にコミュニケーションを取る

プログラムや会場に関する変更点や注意事項は、当日に急遽追加されることがよくあります。そのため、必要に応じて会場アナウンスを行い、スタッフチームと緊密に連携しながら、スムーズな運営をサポートしました。過去2年間でスタッフチームとの良好な関係が築けていたため、気軽に相談してもらえたり、円滑な連携ができたと感じています。

2. プログラムとプログラムの間の時間をつなぐ

このカンファレンスでは質疑応答の時間を設けていませんでした。ただ、スピーカーのプレゼンが早く終わってしまったときは、ホストである自分が観客を代表していくつか質問をすることで時間をつなぐようにしていました。

プレゼンテーションをきちんと聞いておかないと適切な質問をすることができません。そのため誰よりも真剣にプレゼンを聞き続けなくてはならず、地味に大変でした..….。時間が余ってしまった場合、長いプログラムの中で参加者が疲れているなと感じたら、立ち上がってストレッチを促すといったことで時間をつなぎました。

3. スピーカーのフォロー

スピーカーの方々からもいろいろな要望がありました。

・SNSに投稿したいので登壇風景の写真を撮ってほしい

・時間が余りそうなので、こんな質問を聞いてほしい

・参加者に質問を投げかける予定だが、もし誰も手をあげてくれなかったら答えてくれないか

当日はこのような要望があり、それがより良いイベント体験につながると考え実現に努めました。これも事前にスピーカーとSlackや機材チェックなどで関係性を築いていたからこそ相談していただけたのかと思っています。

4. オープニングとクロージングセッション

カンファレンスの冒頭30分間、ホストがウェルカムセッションを担当しました。ここでは、連絡事項のアナウンスに加え、カンファレンスのビジョンやテーマの発表を行いました。参加者への事務的な連絡が多くなりがちな時間ですが、カンファレンスのムードを作る時間となるので、しっかり準備しておくことをおすすめします。

ビジョンについては、コミュニティ全体で温かい場を作り上げることを目指すと伝え、「スピーカーを温かく応援しましょう」「話しかけるのが難しいと感じたら、目が合った時に笑顔を返してみましょう」といった具体的なTipsも交えました。テーマの発表では、参加者の想像力を刺激し、これからのセッションへの期待感を高めることを意識しました。デザイン書籍や時事ニュース、映画、デザイナーの言葉などをレファレンスにしながら、話題を提供しました。

クロージングでは、感謝の気持ちを伝えた後、参加者全員で写真撮影を行い、カンファレンスを締めくくりました。

こういった私のホストとしての体験が少しでも誰かのカンファレンスの運営に役立てばうれしく思います。