デザインが継ぎ目なく生活と社会に根付く国へ ‐ デンマーク取材編集後記

2022年9月、Spectrum Tokyoの編集部としてデンマークのコペンハーゲンを訪問しました。私は事業会社のデザイナーとして故郷である石川県の加賀市をリモートワーク拠点としているため、最近は地域の社会課題に対してデザイナーとしてどのように関われるかを考える機会が増えてきています。加賀市は多くの日本の自治体も推進しているスマートシティ化の構想として、デンマークのデジタル施策に多大な影響を受けています。そのため、今回の旅ではコペンハーゲンの街づくりのデザインや社会実装に個人的にも非常に興味がありました。

以前はSpectrum Tokyoの編集部として「Design Matters 2022 DK」のレポートを執筆しましたが、今回は一人の日本人デザイナーの視点からデンマークという国を探訪して感じた、デザイン的な魅力を紹介したいと思います。

誰もがデザインに身近に感じられる街づくり

デンマークは世界有数のデザイン大国として、分野を問わず価値の高いプロダクトやサービスを輩出しています。現地の住民やデザイナーと交流する機会があったなかで、デンマークの国民性として住民一人ひとりが社会保障や自然環境保護などの社会的な問題に対する高い関心が強い印象をうけました。

上記の写真は滞在時に何度も往来したコペンハーゲンの中心部に佇むコペンハーゲン市庁舎(シティーホール)です。デンマークではこの建物のように洗練された近代的な造形とレンガ造りの古き良き町並みが見事に融合した機能的な施設が多くあり、周囲の景観との調和を大事にしながら、家具の細部に至るまでユーザーの体験を丁寧に考えられています。

また、コペンハーゲンには「市庁舎の塔より高い建物を建ててはならない」という条例があり、近代的な建物はあっても高層ビルはすくなく、これにより歴史的な町並みが守られています。

この市庁舎は市職員の執務エリアも一般に開放されていて、誰でも働いている市職員と交流できたりイベントなどでも利用されます。公共の施設でありながら単なる建築物に留まらず、市政の取り組みが住民や訪れた人にとって身近に感じられる体験は新鮮でした。

市民の生活に根付くデザイン

コペンハーゲンは観光都市としても有名ですが、多様な文化性を持つ観光客が多く集まれば本来の生活者との間になにかしらの不調和が発生します。しかし、コペンハーゲンの街並みは各所に景観に溶け込む秩序のようなものが垣間見られました。

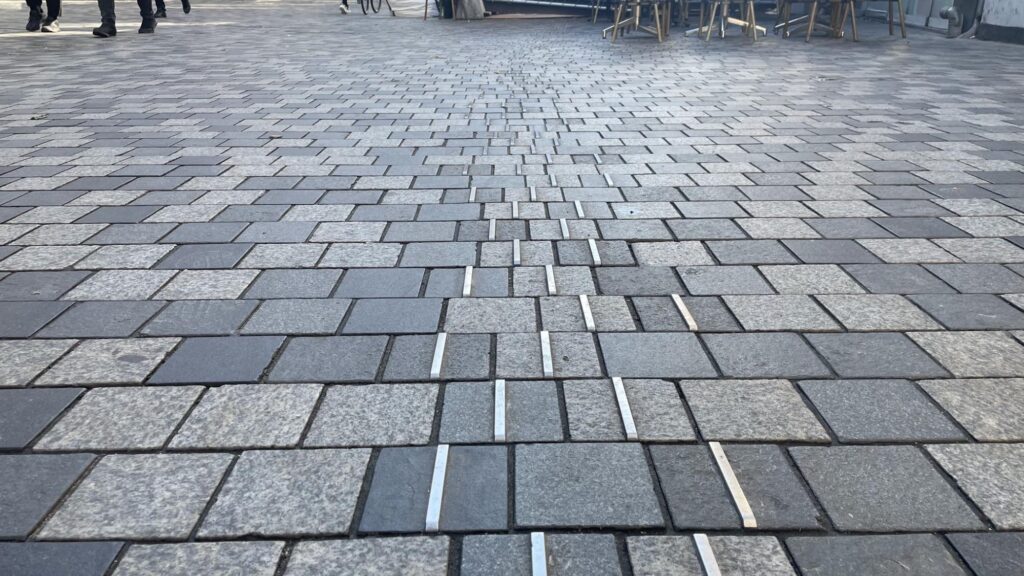

たとえば歩道に敷き詰められた石畳の道は、古い町並みに調和して美しいだけでなく地中に治水用のインフラが整備されています。凹凸とした石ブロックはやや歩きにくかったりキャリーを転がすには不便に感じますが、街のインフラ整備の際に、アスファルトやコーンクリートに比べて掘り起こしや埋め立てで再利用性が高いことから非常に考えられたシステムだなと思いました。

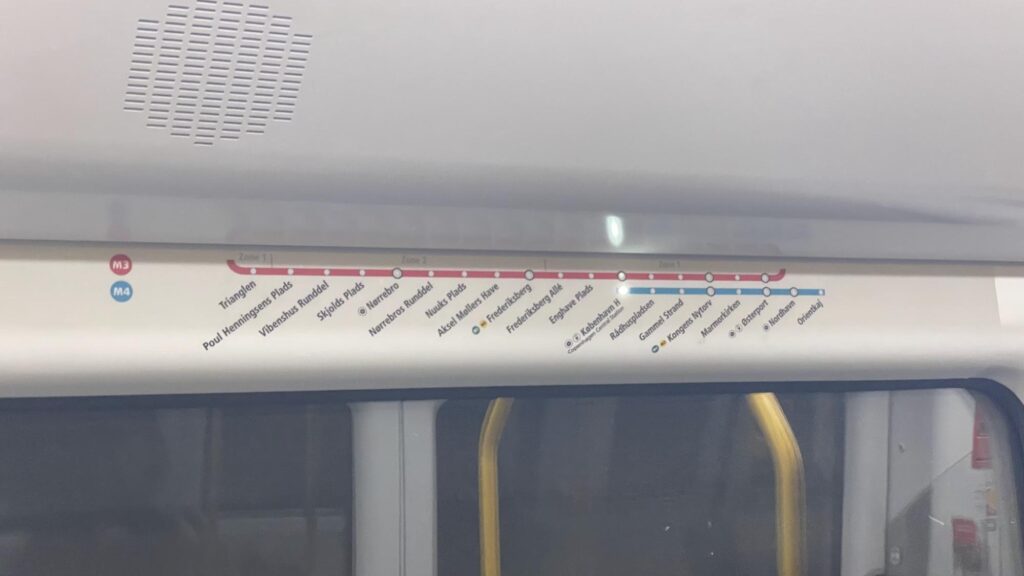

コペンハーゲンは全体的に起伏のない地形のため、移動手段は自転車がメインで、ものすごい速さで自転車が行き交っています。自転車専用道路が街全体で整っており、公共交通機関などではシンプルかつ多様性に配慮した標識などが確認できます。

これはあくまで僕の感想ですが、凸凹した石ブロックの道は街中の自転車専用道路の整備相乗効果で歩道に自転車が侵入することを自然に防いでいる様に見えました。観察すればするほど「人間の行動に働きかけるデザイン」が自然な形で街づくりの中に溶け込んでいるように思えます。

寛容に働きかけ合う国民性

市内各所にはアンデルセンの童話のモデルとなった美しい自然公園が並びます。青く茂った自然を楽しむ人だけではなく、木陰でパソコンを開いて仕事をしている人も多くいました。ファンタジー世界と現代的なスタイルが調和する不思議な空間が広がっています。

私が滞在している間にも、デンマークの市民らしき人々が、歩きスマホをしている観光客やゴミを落とした人に対して優しく注意をする姿が見受けられ、地域全体の人々が良い環境を維持するために協力し合う国民性が感じられました。規律性を強いるのではなく、お互いに寛容に地域環境や社会に貢献しようとする国民性が美しいデンマークを築いているのかもしれませんね。

エコロジカルの先駆け

コペンハーゲンは生活者や観光客の多くが自転車を利用します。レンタルサイクルのサービスも充実しており、さまざまな種類の自転車がありますが、その中でも前方に大きな籠がついている特徴的な3輪自転車「クリスチャニアバイク」が一際目を引きます。このエコロジカルな自転車は、デンマークのデザイン文化を象徴するプロダクトのひとつです。

このプロダクトは1970年代に、デンマークの市民が環境と社会に配慮した人力輸送手段として発明しました。世界的には内燃機関ビジネスが栄え、産業が発展していく中で、大気汚染とオイルショックが社会問題となっていた時期に、このプロダクトが誕生したそうです。現地では、この自転車に子どもを乗せたり、たくさんの荷物を運んでいる人々が見られました。このプロダクトの誕生ストーリーや普及経緯を現地のデザイナーが喜んで語ってくれるのを見て、デンマークのデザインに対する情熱とポリシーのようなものを感じます。

優れたデザインの評価を考える

北欧のデザインはシンプルで洗練されており、一方で日本のデザインは複雑性が高い、と比較されることがよくあります。テレビのリモコン、コンビニのコーヒーメーカー、トイレの洗浄ボタン、地下鉄の案内板など、私自身もカンファレンスや書籍などでそのような話をたくさん耳にし、ネガティブな印象を受けることがあります。

しかし、今回の機会で海外のデザイナーに尋ねてみると、「日本のデザインは多くの制約の中で膨大な情報をうまく表現している」というポジティブな評価を多く得ました。彼らはデジタルプロダクトに限らず、日本のデザインや文化的な背景から刺激を受けているとも言います。改めて考えると、デザインの評価は表面的な要素だけでなく、文脈や状況に応じて行うべきだということが浮かび上がりますね。

これらのコメントを受けて、私自身は日本が生み出してきたデザインに誇りを感じると同時に、デザイナーとして自国のデザインについてもっと詳しく探求する必要性を感じました。

圧倒的に社会実装で差が出る理由

事実として顕著なのは、市民の政府に対する支持率の高さと若年層の選挙の参加率です。現地の人々が地域や社会の課題に対する圧倒的な関心の高さを感じました。特に、高齢者の自立支援の一環として政府がスマートフォンを支給し、デジタル化を推進することで「誰も置き去りにしない世界」を具現化し、市民の高い生活満足度を実現しています。

これにより、公共機関の支払いや生活のサポートをデジタル化してもシステムの移行に摩擦が生じにくい状況が生まれました。デンマークの総人口は2020年で583万人で、面積は日本でいうと九州ぐらいの大きさです。このコンパクトさから、大胆な改革が行いやすい環境であると考えられます。そのため、デンマークがモデルケースとして世界から注目を浴びているのでしょう。

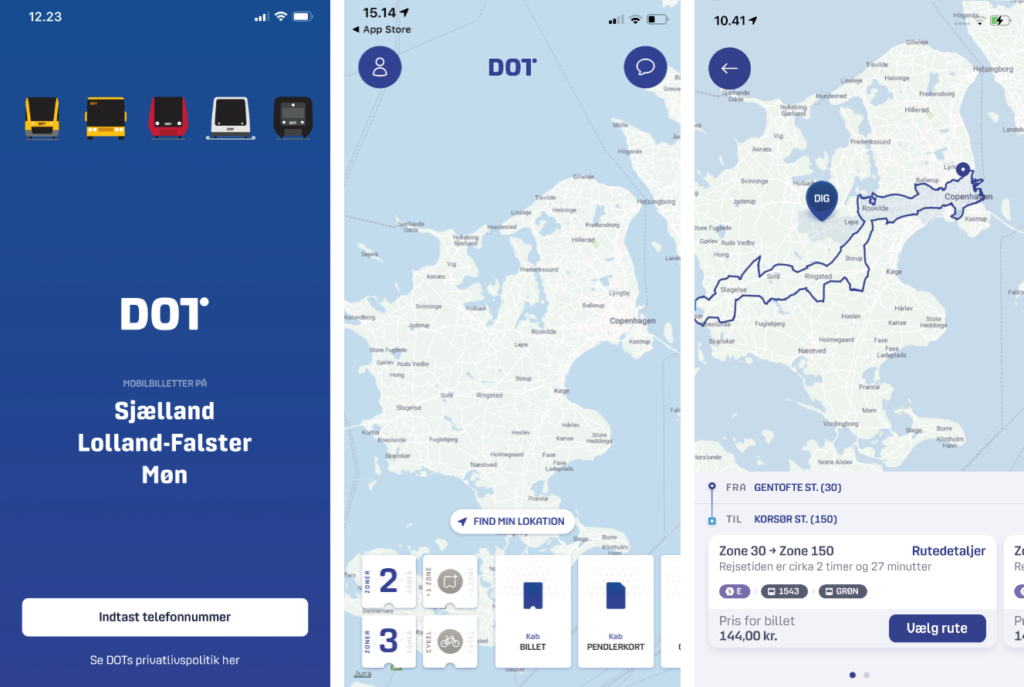

私たち編集チームもコペンハーゲンでの2週間の滞在中、現金をほぼ使用せずに過ごすことができました。公共交通機関「DOT(Din Offentlige Transport)」のアプリをを利用して、バスや地下鉄などを不自由なく利用できましたし、ひとつのアプリでバス、電車、船のチケットを購入できる体験は、UXデザイナーとしても非常に参考になりました。

個人的に刺さった観光体験

コペンハーゲンの建物が鮮やかな色合いで塗られているのは、かつてニューハウン地区に住む船乗りたちが、自分たちの家を特定しやすくするために建物に目印として色を塗ったからだと言われています。現代においては、漁業などの主要産業から観光業が台頭し、カフェ、レストラン、土産品店などが立ち並んでいます。

この歴史的な変遷の結果、住宅地域でのカーボンニュートラルや騒音対策など環境への配慮が進み、コペンハーゲン市内で乗れるガソリン式のクルーズ船は、充電式のエレクトロボートへ切り替えられています。乗船時の申請や支払いが自動化され、観光客は自身のペースで街を探索し、豊かな体験を楽しむことができるようになりました。

こうした観光施策は、市政だけでなく住民や民間企業の協力が必要であるため、本当に素晴らしいモデルケースだと感じました。

デンマークで感じた「日本らしい」デザイン

ヨーロッパにおいて、アール・ヌーヴォーの流行で広まったジャポニズムの影響は強く、コペンハーゲンの雑貨屋やギャラリーでもその影響は顕著に見受けられました。各所で北斎や河鍋暁斎の画集などが飾られ、日本人の私たちから見るとややステレオタイプにも映るかもしれません。しかしその一方で、日本文化特有の美意識である「侘び」「寂び」が、プロダクトデザインのさまざまな要素に多く取り入れられていると直感的に感じました。

近年、海外では「ジャパンディ」と呼ばれる新しい様式が注目を浴びています。ジャパンディ(Japandi)は、Japanese(日本の要素)とScandinavian(北欧の要素)を組み合わせたインテリアスタイルで、北欧インテリアの特長である「居心地の良さ」と日本の「ミニマルさ」を融合させ、温かみと洗練が共存する空間が海外でも注目を集めています。

北欧圏は冬が長く、日照時間が短いため、家での時間を快適に過ごす工夫が重要視されています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、世界中の人々が自宅で過ごす時間が増えたことも、この様式が注目されている理由かもしれません。

サステナビリティ(持続可能性)は前提条件となっており、飽きのこないシンプルなフォルムと機能美が特徴です。デンマークの人々にとって、地域環境に配慮した天然素材やリサイクル素材の使用は、生活の一部として完全に受け入れられています。政府、企業、市民が社会や環境に配慮したデザインを気負わずに考えている姿勢は、非常に魅力的に映りました。

デザインが継ぎ目なく生活と社会に根付く国

デンマークは社会実装に高い関心を持つ国であり、持続可能なデザインに対する高い関心があることが明らかになりました。また、政治的な支援も高く、この分野に関する知識を深めることができる貴重な経験でした。

今回の旅では現地のデザイナーから学ぶことが多く、彼らが自国のデザインに古来からの成り立ちを含めて深い興味と誇りを持っている姿はとても魅力的に映りました。

デンマークでの体験を通じて、この国の優れたデザインを多く発見しましたが、同時に「日本らしい」デザインについて私自身、まだ言語化できていないことを感じました。自国のサービスやプロダクトの文化的な成り立ちや多角的な探求がまだまだ足りていないと実感します。

Design Mattersなどの国際的なカンファレンスへの参加や現地でのフィールドワークから、未来に向けてより良いデザインを考えつつ、「日本のデザインもかっこいいんだぜ!」と誇りを持って他国のデザイナーにも紹介できるようになりたいと強く思いました。

今回、私たちが現地の企業への取材から得た洞察については、Spectrum Tokyoのインタビュー記事でご紹介しています。今後も日本のデザインの魅力を再発見し、国内外で広く共有できるよう取り組んでいきます。