クラフトの逆襲:生成AIの時代にこそ、手が導くUXの本質

A Design in the Life / 日常にあるデザイン 16

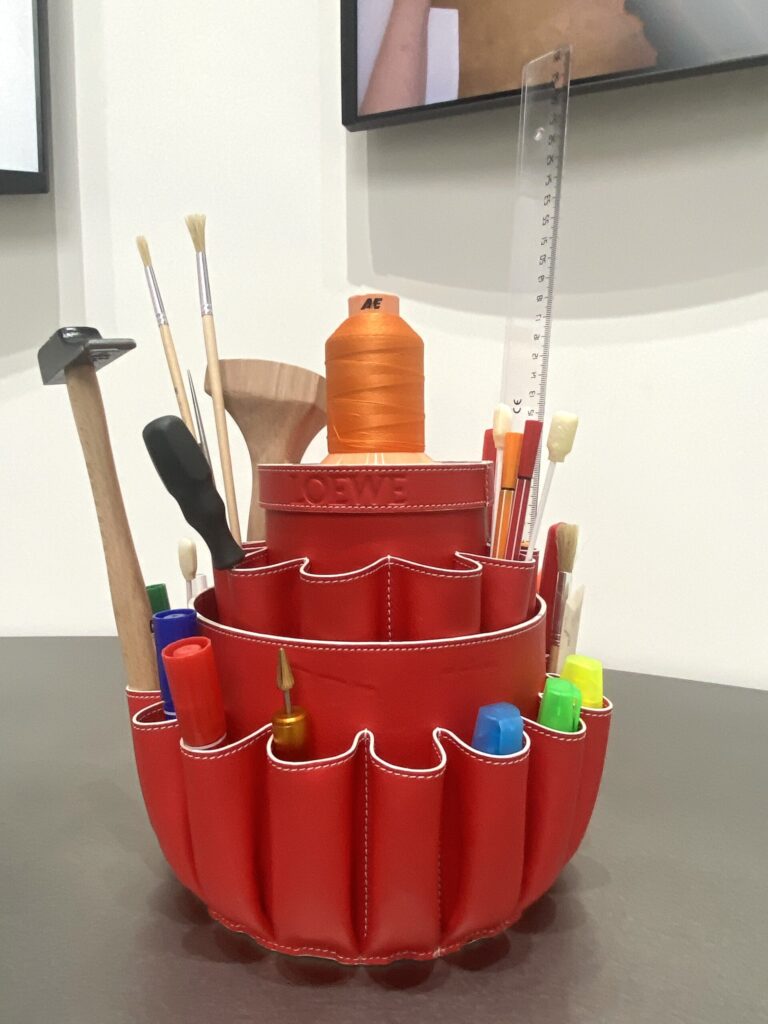

2025年春、東京・原宿で開催されたロエベの「クラフテッド・ワールド展」は、一見ハイブランドのプロモーションのようでありながら、さまざまなことに気付かされる展示でした。スペインのラグジュアリーブランドであるロエベが、自らのブランド哲学を体現するように職人たちの手仕事を可視化した空間は、ただ美しいだけでなく、体験としてのデザインを考えるすべての人々に深い問いを投げかけていました。そこには、いつの時代にも私たちが無意識に求めている「触れる」「感じる」「納得する」という感覚がありました。

振り返ると、2017年に開催されたエルメスの展覧会「エルメスの手しごと展」でも同じような感覚を持ちました。そこではエルメス専属の職人が実際に手を動かし、スカーフを刷り、鞄を縫い、複雑なバッグの機構を組み立てる姿が目の前にありました。職人の手の動き、道具の音、染料の匂い。すべてが「つくること」が持つ意味を再確認させてくれる体験でした。

これらの展覧会に多くの人が引き寄せられたのは、単なる懐かしさや、高級品への憧れではないように思えます。そこには、時間効率を求めるタイパや、デジタル化が加速する現代において、私たちが見失いかけているなにか本質的なものへの渇望がありました。ものづくりの工程が見えること、時間がかかっていること。そしてなにより「人の手が関わっている」こと。そういうものに、私たちは無意識に心を動かされている気がしています。

誰もがなにかを作ってきたという事実

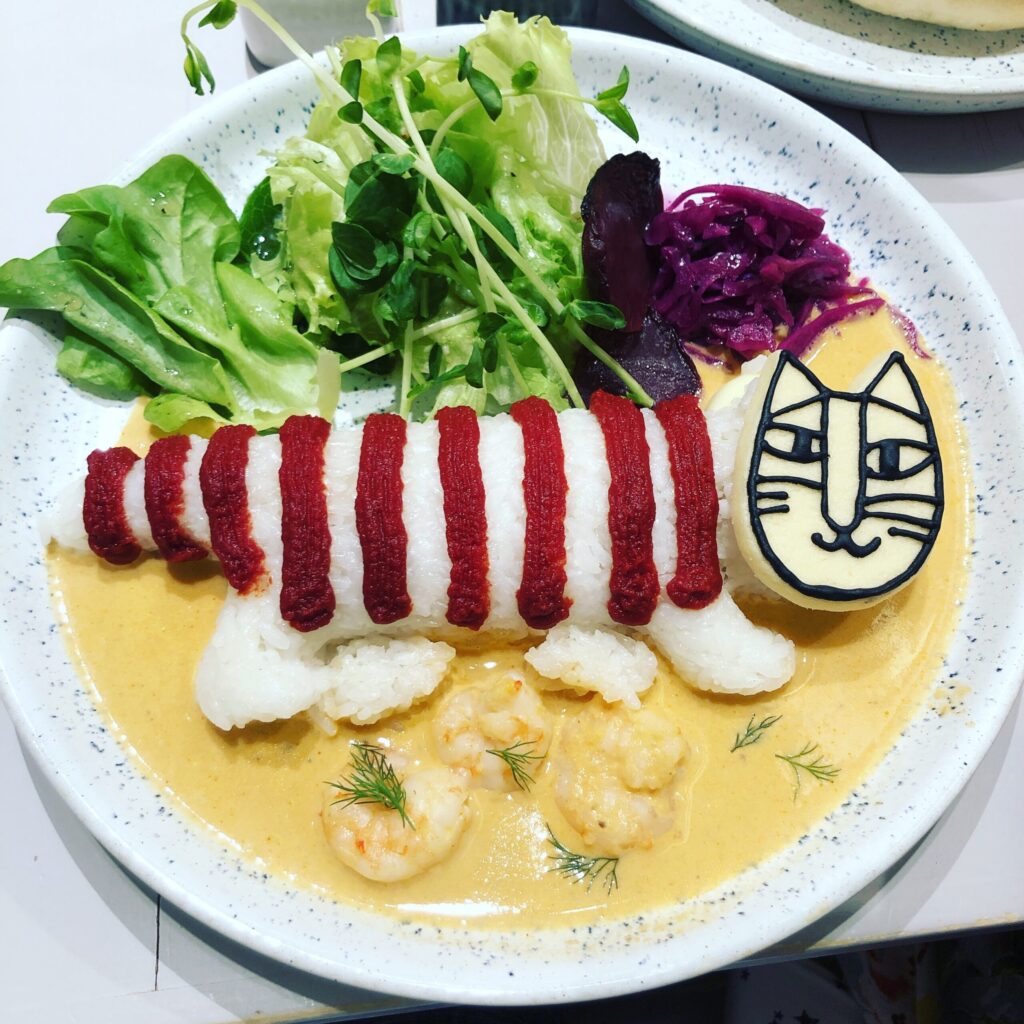

考えてみれば、私たちは誰もがなにかを作ってきています。それは料理かもしれないし、手芸かもしれません。誰にでも工作や落書きをしたり、ガラクタを並べて秘密基地を作ったりした幼少の頃の記憶があるのではないでしょうか。そこにはきっと「作ることの喜び」と「手を動かすことによって得られる発見」があったはずです。

この感覚は、UXデザイナーやデジタルプロダクトのデザイナーにとっても、決して無関係なものではありません。Figmaの操作や、ワイヤーフレームの作成といったデジタルの道具(ツール)を通じて、私たちもまたなにかを手で作っているのです。

デジタルツールを使うことは「手を動かす」ことではないと思われがちですが、決してそうではありません。マウスを動かし、キーボードを叩き、タッチパッドに指を滑らせる。これらはすべて「手の行為」であり、身体と思考をつなぐ大切な営みです。陶芸家がろくろを回しながら土の状態を感じ取るように、デザイナーもまた、ピクセルとの対話と試行錯誤を通じて、形にならないなにかを形にしていくのだと考えています。

ただ、ひとつ気がかりなのは「やり直しが容易すぎる」ことです。Undoのショートカットで瞬時に過去に戻れる世界では、失敗の重みも、選択の痛みも、素材との格闘も希薄になってしまいます。陶芸家が一度焼いた器をやり直せないように、一度切り落とした木材が元に戻せないように、料理人が一度入れた塩を取り出せないように、フィルムカメラで撮影した瞬間が現像するまでわからないように、「もう元には戻れない」という緊張感が、本気で向き合うことや丁寧に選ぶことと向き合わせてくれていたような気がしています。

データにあらわれない「なんとなく好き」の感覚

生成AIがロゴを自動生成し、Webサイトの構成を提案する時代になりました。知らず知らずのうちに「速さ」や「合理性」に最適化された思考に染まっています。ログ解析、品質管理、ABテスト、ユーザーテスト、それらはすべて大切です。しかし、数字や調査に表れない腑に落ちる感覚を、私たちは見失っていないでしょうか。

データドリブンなUXデザインは、往々にして「行動」だけに焦点を当てがちです。何回クリックされたか、どこで離脱したか、どの導線が効率的か。もちろんこれらは重要な指標です。しかし、ユーザーがなぜそのプロダクトを好きになるのか、なぜ他人に勧めたくなるのか、という本質的な問いには、数字だけでは答えられません。そこには、計測できない「情緒のデザイン」が潜んでいます。

ユーザーがプロダクトに触れたとき「あ、これいいかも」とふと思う瞬間。その小さな違和感のなさ、しっくりくる感覚。それこそが、クラフトに通じる無意識への働きかけだと考えています。

たとえば、あるアプリを使っていて、なんとなく「心地いい」と感じる瞬間があります。

それは操作がスムーズだからかもしれませんし、アニメーションのタイミングが絶妙だからかもしれません。あるいは、色の選び方や余白の取り方が、なんとなく自分の好みと合っているからかもしれません。こうした「なんとなく」の積み重ねが、プロダクトへの信頼や愛着を育てている気がしています。

クラフトとは「態度」なのかも

「クラフト」という言葉を聞いたとき、多くの人は「ものづくり」や「伝統工芸」を思い浮かべるかもしれません。しかし、本質はそこではなく、素材への感覚を研ぎ澄ませ、工程を尊重し、丁寧に向き合うという「つくることへの態度(attitude)」こそが重要なポイントです。

UXデザインの現場でも、このクラフト的な思考は有効です。解くべき課題を見つけ出し、改善案の提示という診断的な作業だけではなく、どのようにそのユーザー体験が身体に馴染むか、人の感情に作用するかに注目することが求められています。

例をあげてみましょう。UIボタンの押し心地の良さはどこから来るのでしょうか。アニメーションの速度やタイミングは、なにが自然で、なにが不自然と感じるのでしょうか。なぜあるUIは迷わず使えると感じさせるのでしょうか。こうした問いに向き合うとき、クラフトの視点がヒントを与えてくれます。

クラフトには「余白を残す勇気」があります。完璧に仕上げすぎない。ユーザーに解釈の余地を与える。使い手が自分なりの使い方を発見できる「遊び」を設計に組み込む。これは日本の美意識における「間」や「余白」にも通じる考え方です。完璧に最適化されたUIよりも、少しの引っかかり、発見や手間がある体験の方が、記憶に残り、愛着を生むのです。

また、クラフトには「素材の声を聞く」という姿勢があります。木は木の、金属は金属の性質があって、それに逆らわずに形を与えることで美しいものが生まれます。UXデザインでも同じです。スマホにはスマホに向いた使い方、そのデバイスはどんな操作を得意とするのか。利用者はどんな状況でどんな体験を望んでいるのか。こうした「素材の声」に耳を傾けることなく、その時代のトレンドや過去のベストプラクティスだけを当てはめても、本当に「馴染む」デザインを生み出すのは困難です。

プロトタイピングは「現代のクラフト」

クラフトにおける手を動かすことから始まる発見。これはまさにプロトタイピングそのものです。完成形を思い描くよりも前に、まず素材や道具に触れてみる。実際に動かしてみて作ってみて、違和感を覚え、それを修正しながら馴染ませていく。この一連のプロセスには、工芸や料理とまったく同じ「クラフトの思考」が流れています。

これは「ティンカリング(Tinkering)」と呼ばれる考え方に通じます。この言葉の由来は修理屋で、手を動かしながら試行錯誤する、あれこれ試しながら創造する姿勢を指します。ピーターパンに出てくる、ものづくりと修理の技能を持つ妖精、ティンカー・ベル(Tinker Bell)もこの言葉に由来します。UXにおけるプロトタイピングもまさにこのティンカリングであり、結果ではなく過程にこそ意味があるのです。

たとえばドキュメント共有ツールNotionは、職人気質の少人数のデザイナーで最初の構想からリリースまでの間に数百のプロトタイプを作成しながら、ひとつひとつの操作感や階層構造を、実際に手で操作しながら探ってきたそうです。

また民泊サービスAirbnbのデザインチームは、スケッチやFigmaによる反復的な検証を通して、ABテストに頼りすぎず、旅行者の「発見→予約→安心」という体験の流れに腑に落ちる感覚を持たせることに力を入れています。

参考:Figma CEOのDylan Fieldと、Airbnb CEOのBrian Cheskyによる対談(Navigating the intersection of design and business: A conversation with Airbnb’s Brian Chesky)

UXやデジタルデザインにおけるプロトタイピングは、決して単なる工程ではありません。

デジタルデバイスとの対話のためのプロトタイピングなのです。デザイナーが手を動かしながら、自分の思考とユーザーの感覚とデバイスとの間にある微細な関係性を調整していく。この対話を重ねること自体が、クラフトなのです。

ここで重要なのは、プロトタイピングで「失敗を受け入れる」ということです。陶芸家が土を練り直し、料理人が味を調整するように、デザイナーもまた「うまくいかないこと」を通じて学びます。シリコンバレーでよく語られる「Fail Fast:素早く失敗しろ」の精神は、実はクラフトの世界では当たり前のことでした。素材は思い通りになりません。だからこそ、何度も手を動かし、対話し、理解を深めていくのです。その過程で、当初の意図を超えた「思いがけない美」が生まれることもあります。これは事前の計画だけでは決して到達できない境地です。どんな優秀なデザイナーも一発で凄いものは作れません。試行錯誤の中でデザインは磨かれていくものなのです。

未来を形づくる「遅さ」と「深さ」と「寄り道」

クラフトは「遅い」ものです。時間がかかります。しかし、その「遅さ」の中にしか宿らない「深さ」があります。生成AIがあらゆるデザインパターンを瞬時に提案してくれる今だからこそ、デジタルプロダクトのデザイナーは、クラフトが持つ「感じる」「選ぶ」「育てる」プロセスに立ち返る必要があると感じています。

もしかしたら現代の「速さ」への追求が、体験の豊かさを損なっているかもしれません。即座にロードされるページ、瞬時に表示される検索結果、ワンクリックで完結する購入。これらは確かに便利です。しかし同時にお気に入りのセレクトショップで商品を選ぶような探す楽しみ、選ぶ充実感を奪ってもいます。

クラフトが提示するのは「ゆっくり、しかし確実に」という別の時間軸です。漆器職人が何十回も漆を塗り重ねるように、大工がツルツルの表面を生み出すために何度も鉋(かんな)をかけるように、デザイナーもまた、細部に時間をかけ、何度も見直し、いったん寝かせてからまた判断する。この「熟成」のプロセスこそが、表面的な美しさを超えた「深み」を生むと考えています。

またクラフトには「寄り道」という要素もあります。最短距離で目的地に向かうのではなく、途中で立ち止まり、予想外のものに出会い、計画にはなかった発見をする。この寄り道こそが、創造性の源泉になることがあります。

職人が素材を選ぶとき、当初の構想とは異なる木目や色合いに惹かれて、設計を変更することがあります。料理人が魚市場を歩く中で、思いがけず新鮮な食材に出会い、今日の献立を組み替えることがあります。こうした「計画からの逸脱」は、一見非効率に見えます。しかし、この寄り道の中にこそ、予定調和では得られない独創性が宿るのです。

UXデザインにおいても、寄り道は重要です。ユーザーリサーチの最中に思いがけない発言を聞いて、まったく新しい視点を得ること。プロトタイピングの過程で偶然生まれたインタラクションが、予想以上に心地よいこと。チームでの議論が脱線して、そこから新しい考えが生まれること。こうした寄り道を許容する余裕が、デザインにも豊かさをもたらしてくれます。

効率化とデータドリブンが支配する現代において、寄り道は「無駄」と見なされがちです。しかし、最適化された最短ルートだけを進んでいては、誰もが同じ場所にたどり着いてしまいます。人と違う場所に行くには、毎日人と違う道を歩く必要があります。そして、その寄り道こそが豊かさなのです。

クラフトは、遅さと深さと寄り道という、現代では「非効率」とされる三つの要素を大切にします。しかし、よくよく考えてみれば、私たちが本当に心に残っている体験は、効率的だったものではなく、時間をかけたもの、深く考えたもの、予想外の出会いがあったものではないでしょうか。

また、クラフトには「使われることで完成する」という考え方があります。器は作られた時点では未完成で、使い手の日常の中で擦れ、欠け、色を変えながら育っていく。これはUXデザインにも当てはまります。リリースが完成ではなく、ユーザーの利用を通じてフィードバックを得て、改善を重ね、時間とともに成熟していく。そのためには、最初から完璧を目指すのではなく、リリース後もプロダクトを「育てる余地」を残しておくことが大切になります。

手の記憶が未来を照らす

クラフトはプロダクトの差別化戦略でも、UXの品質向上手段でもありません。それは「どう作るか」というデザイナーとしての在り方です。情報が溢れる世界の中で、なにを信じ、なにに耳を澄ませるか。その答えの一つは「手の記憶」の中にあります。

私たちの手は、無数の経験を記憶しています。幼い頃に粘土をこねた感触、初めて包丁で野菜を切った緊張感、楽器を練習して指が覚えた動き。これらはすべて、頭ではなく身体が覚えている知識です。言葉で説明できないけれど、確かにその記憶は存在し、私たちの判断や創造を支えている知識です。

デジタルデザインの世界でも、センスに優れたデザイナーはなぜこの配置や色が良いのか、を論理的に説明できないことがあります。しかし手を動かし、何度も試すうちに誰もが「これだ」という瞬間が訪れます。それは頭で考えた理論ではなく、人間としての目と心が共鳴した瞬間です。この感覚を信じることこそが、生成AIに代替できないデザイナーの価値になるのではないでしょうか。

生成AIは膨大なパターンから最適解を提示してくれます。しかしそれは「過去のデータに基づく予測」であって、「まだ見ぬ未来への期待」ではありません。人々の創造や過去の資産に支えられていますが、真の創造は、既知の延長線上にはありません。直感、偶然、逸脱、そしてなにより「人間的な不完全さ」から新しいものが生まれます。クラフトが教えてくれるのは、この予測できない事柄を恐れず、むしろ楽しむ姿勢だと考えています。

ロエベやエルメスの展覧会が人々を魅了したのは、そこに「人間の手」があったからです。

完璧な機械では再現しようのない、微細な揺らぎ、職人がかけた時間、素材との格闘の痕跡。それらが、観る者の心を動かしました。それはデジタルプロダクトも同じだと考えています。完璧に最適化されたUIではなく、作り手の思想や葛藤や愛着が透けて見えるデザインが、ユーザーの心に残るのです。

AIと情報過多の時代だからこそ、私たちは「手で考える」ことの価値を再発見していかねばなりません。「クラフトの逆襲」は手を動かすこと、感じること、時間をかけること、そして寄り道を楽しむこと。その中にこそ、本当の豊かさがあります。ときどき寄り道をすることが、次のデザインを変えていくのだと思います。みなさんも、まずは寄り道から。

・・・

「A Design in the Life / 日常にあるデザイン」では、生活の中のデザインと、デジタル空間のデザインとの両方の切り口で、デザイン体験の解像度を上げる視点を提供していきます。

なにか取り上げて欲しいテーマやご希望などがございましたら、ぜひ編集部までお知らせください。