制約の中から生まれる創造性

A Design in the Life / 日常にあるデザイン #7

私たちの住む世界は制約だらけ?

新しいアイデアや新規事業を考えるワークショップを実施すると、若いメンバーで構成されたスタートアップ企業と、中堅層の集まった保守的な大企業とではアイデア発案の傾向が大きく異なります。若い参加者が多いスタートアップ企業は自由で壮大なアイデアを導き出し、保守的な大企業の参加者は小さくまとまった現実的なアイデアを出すと考える人が多いのではないでしょうか。

多くのワークショップの経験からすると、実際のところはその逆です。若いスタートアップの方が小さくまとまったアイデアが多く、保守的な大企業の方が突拍子も無い発想を生み出す事例が多いと感じています。これはどちらの事例も「制約」が影響していると考えています。人的リソースも予算も十分とは言い難いスタートアップ企業では、自分たちができる範囲で工夫して素早く先に進む必要があります。

一方、保守的な大企業であれば予算はあれど、リスクの回避や社内政治や幹部への説得など

スタートアップ企業とはまた違った制約を日々感じていることでしょう。こういった普段の「制約」が、考え方や発案の広がり、つまりはその人の創造性に影響を与えているのではないかと考えています。

1973年に発売され、世界中で愛されている芯と軸が一体化した色鉛筆、サクラクレパス社の「クーピーペンシル (COUPY-PENCIL)」を使ったことがある人は多いのではないでしょうか。クーピーペンシルは通常市販されている最大のパッケージは60色、またなに何かの記念として72色、90色、100色バージョンが限定販売されていたことがありました。子ども用としてよく知られているのは12色や24色の缶に入ったもの、幼児用として蓋が開けやすい紙の箱に入った8色のものもあります。日本ではほとんどみかけませんが、欧米では18色または15色のクーピーペンシルが一般的な色数です。

大人からすると色数が多い方が自由度が高く、表現が豊かになるのではと考えがちですが、子どもたちを観察していると、色数が少ない方が悩まずに色を選択し素早く描き始められるようです。ここでも色への「制約」が発想や判断を後押ししていることがわかります。

このように身の回りを見渡してみると、あまり意味がなさそうに思える「制約」も、実はアイデアを生み出すための刺激となり、創造性を引き出していることを実感します。

モノづくりやプロダクト開発、さまざまなデザインにおいて、無限の予算、無限の人的資源、無限の時間があったとしたら、いったいどういったものが作り上げられるでしょう。新薬の開発など、膨大な予算と研究開発、何年もの時間がかかることが前提の仕事もありますが、多くの仕事は、限られた予算、限られた人材、そして締め切りが設定された限られた時間でなにかを作り上げなければいけないことがほとんどです。

さらに物理的なプロダクトであれば、素材や印刷技術の制限、ネット系のサービスであれば使えるツールやクラウドの有無など環境の制限、素晴らしいアイデアがあっても現代のテクノロジーでは実現できないことなども存在します。「革新的な旅行サービスを考えました!」といっても、漫画の中に登場するような瞬間移動できる「どこでもドア」はどんなに費用をかけてもすぐに実現できるわけではありません。

実際にこの扉を通って世界中に旅行できたら、どんなに革新的なサービスになるでしょう!

意図的に「制約」を生かしたクリエイティブ

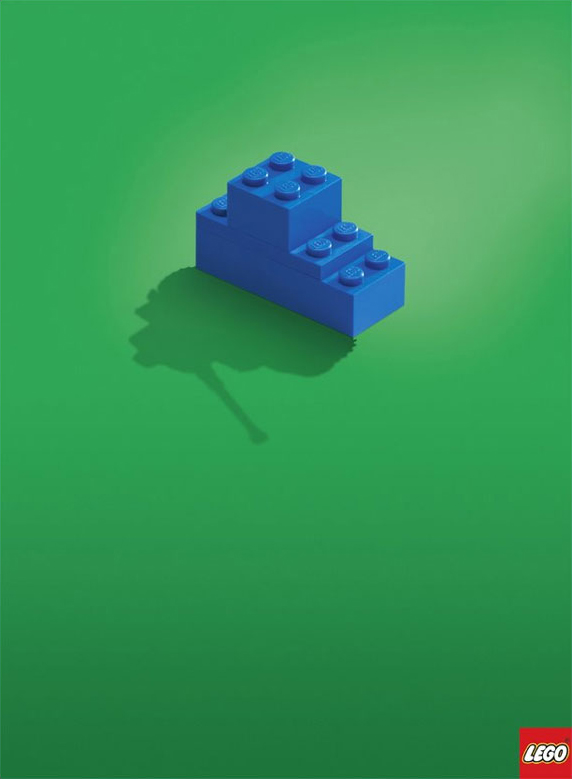

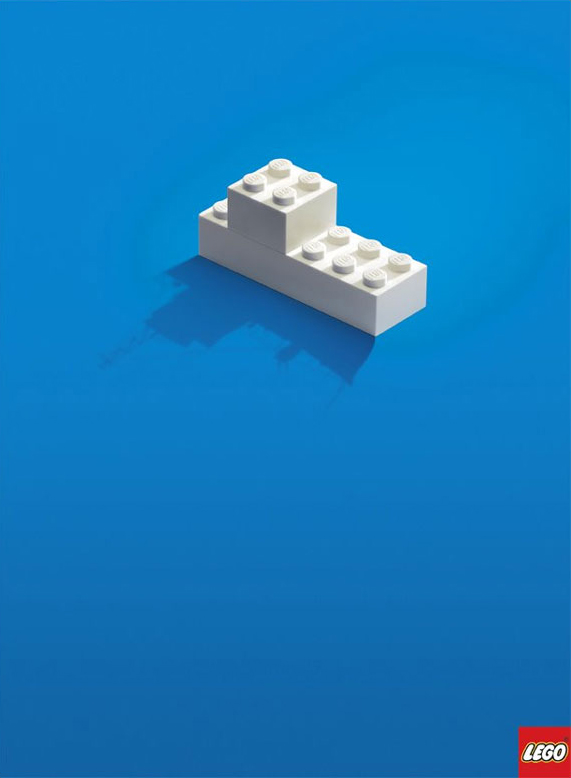

LEGO

今でこそLEGOブロックには多様な部品が用意されていますが、一昔前までは基本的なブロックだけでさまざまな工夫をこらしていたものです。国際広告祭 Cannes Lions 2006 で受賞したLEGOブロックの広告は、米国の広告エージェンシーBlattner Brunnerのクリエイティブです。子どもの想像力(もちろん大人も!)が無限であることが静かに表現されています。

画像引用元: https://trendland.com/lego-ad-campaign/

なんの説明も要らないとは思いますが、念のため解説しておくと、この広告からは色や形や大きさに制限のある数個のブロックを組み合わせただけで、想像力さえあればなんでも作れるんだよ! というLEGOの心意気を感じるのです。

「制約」と言われると多くの人がすぐに思い浮かべるのはSNS Twitterの1ツイートの文字数140文字(英文字では280文字)ではないでしょうか?(もともとTwitter登場時は英文字140字制限でしたが、2017年に280文字に制限が拡大されました。現在迷走中のTwitterは、一部文字制限が4000文字になるなど「制限」の良さが無くなることが危惧されています)

この140文字という制限は、米国でやりとりされている絵葉書に書かれている文字数の平均から導き出した数字だと言われ、最小限のメッセージを伝えるのにちょうど良い文字数だったのだと考えられます。もちろんデータベースの容量や情報の更新速度など技術的な制約も考えた上での決定だとは思います。

俳句

五七五の17音から成る短い詩である俳句、サラリーマンの悲哀を歌った俳句から、流行りの楽曲の歌詞まで、5音、7音、5音という究極の組み合わせで、さまざまな想いと技巧を込めて多くの表現がなされてきました。英語など他の言語でも「Haiku」と呼ばれる歌詠みが一部で親しまれているそうです。英語の場合は文字数制限がなく、季節を表す季語を入れること、5音節7音節5音節と、文章のリズムを日本語の俳句と似せた作りになるそうです。

他にも似たような表現として6単語の小説「売ります。赤ん坊の靴。未使用 (For sale: baby shoes, never worn)」Flash Fiction(超短編)という 100文字または、1000文字制限のショートショート小説も存在します。

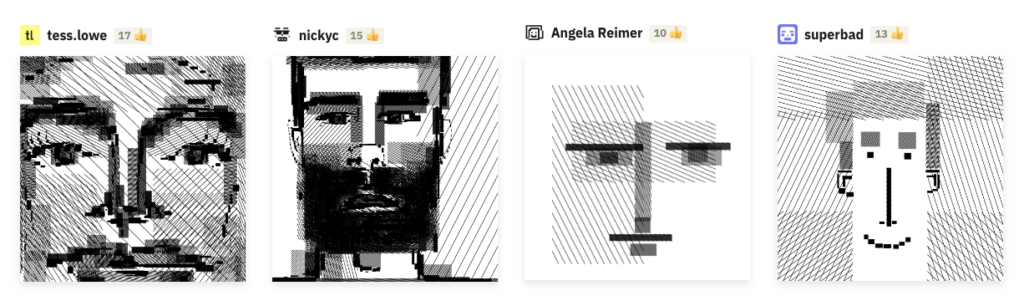

YDays

毎日ちょっとしたお題が制限とともに出されてお絵描きを楽しむYDaysでは世界中から創意工夫を凝らした作品が集まっています。ある日の課題は「斜線パターンのみ」というお題で、思いもよらないクリエイティブを目にすることができ、驚くこと必須です。

名刺

日本独特のビジネス習慣としての印象の強い「名刺」は91×55mmという黄金律の小さな紙片に必要とされる情報とデザインが詰め込まれ、ときには紙質や印刷にもこだわった制約の中のクリエイティブだと考えています。(北米では89×51mm、ヨーロッパでは85×55mm、韓国や北欧では90×50mmまたは90×55mm、中国や台湾では90×54mm)名刺デザインを得意とするデザイナーは、制約を楽しみながらデザインしている気がするのですが、そんなことはありませんか?

自分に制約を課すことによる創造性の発揮

みなさんの周りを見渡したとき、予算がない、時間がない、人材がいないと、愚痴ばかり言っている人はいませんか? 私自身もあるメンターに「ものすごく仕事が忙しいときにどうしていますか?」とアドバイスを求めたところ「もっと仕事を受ける、もっとプロジェクトを増やす」とまったく予想外のアドバイスを言われて唖然としたことがありました。しかしこれには十分な意味があります。制約や制限を超えたからといってあきらめるのではなく、自分がこうだと思い込んでいる制限や制約を整理しなおし工夫することで、限られた制約の中で、もっと良いやり方で仕事ができるはずだという考えです。

Twitterの創業者の一人であるBiz Stoneは以下のように述べています。

Constraint inspires creativity. When our backs are against the wall we come up with some amazing things

人や時間や予算、リソースの不足やその他のプロジェクトに立ちはだかる困難が、クリエイティビティを生みだす源泉である

ただし、あまりにも多くの制約があると、絶望やあきらめにつながります。大抵のプロジェクトで重要視される「品質・費用・期間」の3要素は相関関係があります。品質がとても高いものを作ろうとすると費用か期間の両方か、少なくともそのどちらかが必要です。さらに欲張って品質も高く短い期間で完成させようとすると費用が跳ね上がります。費用をかけずに短い期間で完成しようとすると、品質が犠牲になることが多いでしょう。

タイトルの「制約の中から生まれる創造性」は、「適度な制約によって創造性が刺激される」と言い換えられるかもしれません。みなさんも、なんだか良いアイデアが浮かばない、良い案が浮かばない、良いデザインができないと思ったときは、現在の状況に対して自らなにか制限をもうけ、考える範囲を狭めて発想すると良いかもしれません。制約や障害によって視野が狭まるのではなく、注意を払わなくて良いものが増え、重要な要素に集中できるのです。つまりは、思考と視野が広がるとも言えるのです。「そんなことを言ってないで潤沢な予算と時間をくれ!」と言いたくなるかもしれませんが、あなたのクリエイティブが発揮されるのはどんな瞬間ですか? 不条理な制約の中でも工夫と創造性で乗り越えられることがあるはずです。

・・・

「A Design in the Life / 日常にあるデザイン」では、生活の中のデザインと、デジタル空間のデザインとの両方の切り口で、デザイン体験の解像度を上げる視点を提供していきます。

なにか取り上げて欲しいテーマやご希望などがございましたら、ぜひ編集部までお知らせください。