その写真は果たして本当に写真なのか

A Design in the Life / 日常にあるデザイン #3

スマートフォンに高性能なカメラが搭載されるようになり、写真を撮影することがとても平易で一般的なことになりました。その背景にはスマートフォンに搭載されているカメラのレンズやセンサー、カメラ機構の進化があります。

さらに撮影された写真への写真補正も手軽になりました。暗闇や夜景も昼間のように明るく撮影できますし、どのような環境でも色鮮やかで鮮明に撮影できます。

「盛る」という文化

フィルターで加工することは一般的になり、標準のカメラアプリにも「コンピューティショナルフォトグラフィー」と呼ばれる、撮影されたカメラデータをさまざまな撮影状況に応じて分析、加工、修正した上で最適な写真画像を生み出す仕組みが使われるようになりました。

つまり、ひと昔前なら専門家がフォトレタッチを行い、最適な状態に加工するのと同じことがスマートフォン内部で自動的に行われているわけです。

若い世代はSNSに投稿する写真を「盛る」ことが一般的になっており、自撮り(セルフィー)も加工することが前提で撮影されています。人気の加工アプリはVSCO、Snapchat、Facetune2などです。その活用方法も、お気に入りのフィルターも人それぞれです。気に入った写真を得るために何十枚も撮影した中から1枚選び出す、まるで人力コンピューティショナルフォトグラフィーのようなこともSNSインフルエンサーの間では当然のように行われています。

この「盛る」という風潮は、写真に限らず2000年頃から日本を中心に流行り続けているフォトブース「プリクラ(プリント倶楽部)」に由来しています。「盛る」という言葉自体は、お祝い事などで髪の毛を豪華にボリューム感のあるアレンジすることや、武勇伝を誇張して大げさに話すことが元の意味ですが、写真の世界では「加工することで本来の自分以上の可愛さやカッコ良さ、美しさを表現する」といった意味合いで使われるようになりました。

プリクラでは、フォトブースで撮影された写真に美肌エフェクト、目を大きくする、小顔に見える加工などがなされ、加工済みの写真が数枚の小さなシールに印刷される端末です。プリクラは中国、シンガポール、台湾に進出した事例はありますが、業績は振るわず現在はほとんどのメーカーが撤退しています。日本では2022年の今も流行り続けており、独自の不思議なカルチャーになっているかもしれません。

そういった「盛る」写真を見慣れた現代の人々には、運転免許証やパスポートなどの証明写真で生々しく撮影された自分の顔そのままの写真を見ると、たとえ適切な照明や高解像度のカメラで撮影し、ちゃんとメイクしていたとしても「これは私ではない!」と感じる人も多いそうです。

そういった極端な「盛る」風潮へのアンチテーゼとして、人気のインスタグラマーの中には、加工無しでうまく撮れている写真をSNSに投稿する際、あえて#nofilterというタグをつけてアピールする場合もあるようです。また、カメラのズーム機能を本来の用途とは異なる使い方をし、歪んだ写真を目的に撮影する「Zoom 0.5セルフィー」も最近の流行です。

また最近ではレンズ付きフィルム一体型の使い捨てカメラ「写ルンです」がリバイバルしています。スマートフォンの写真アプリでも、撮影してから実際に見るまでに時間がかかる、フィルムカメラのように現像に時間がかかるという不便さを楽しむ不思議なアプリも人気です。

写真という存在を再認識する

利便性を追求してますます性能が向上していくカメラ機能のテクノロジーがさらに進化しても、たとえ長時間何千枚でも収録できるカメラの動画性能が向上したとしても、時間と視点を切り取る「写真撮影」という行為は、無くならないと考えられています。

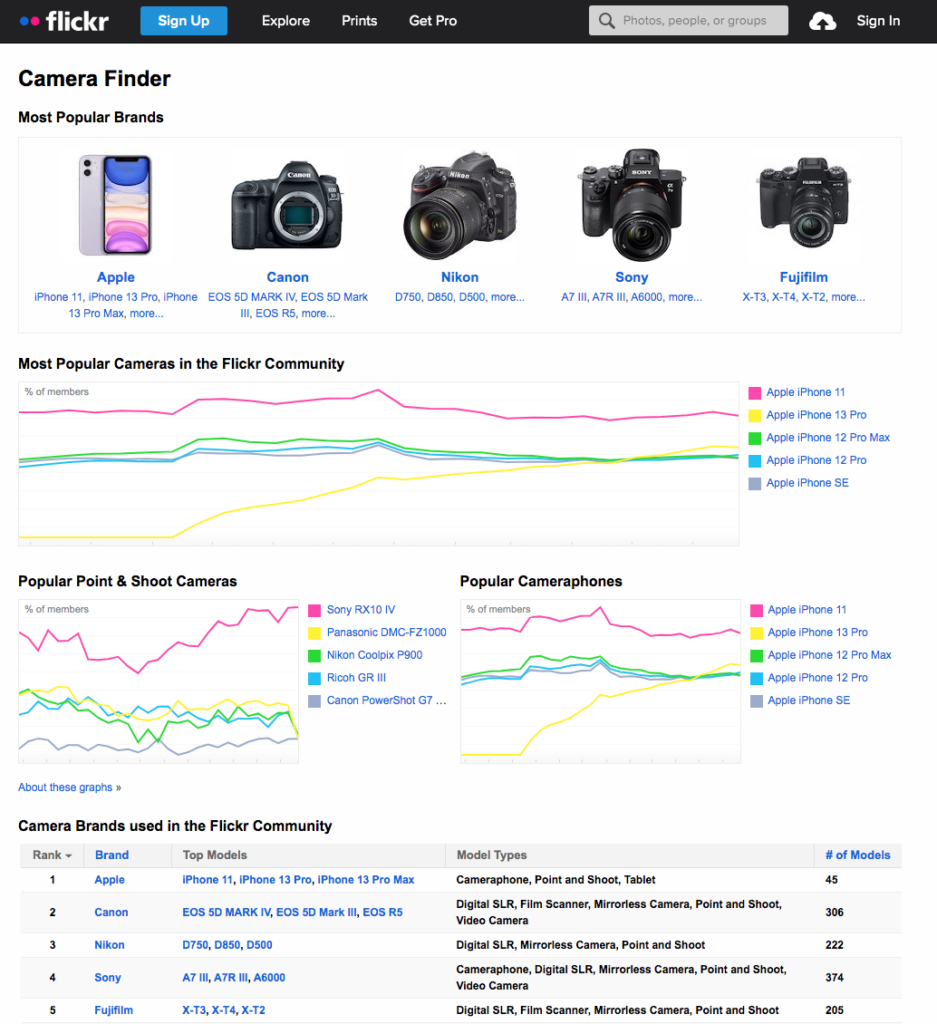

みなさんも実感していると思いますが、写真撮影の主流は一部のプロ用途や趣味を除き、デジタルカメラからスマートフォンに完全に移行しています。写真共有サイト「Flickr」の統計においても、投稿された多くの写真はiPhoneで撮影されたものです。

フィルムカメラを使ったことがある世代でも、12〜36枚撮りと限られたフィルムの枚数、撮影時には何が写っているかわからず現像しないと写真が手に入らない状況を思い出せる人は少ないかもしれません。最近ではコロナ禍の影響もあり、デジタルカメラを持っていてもここ一年、一度も使っていない人が数多くいることが分かっています。

写真に限らず、身の回りにあるさまざまな情報は、本当にそのままの情報なのか、加工された情報なのかを配慮に入れる必要があります。またはそういった加工の有無を気にせずに扱うことが当然という流れも一方で存在します。

デジタルの世界でも、正確さ、素早さ、完璧さだけを求めるのではなく、デジタルではあり得ない不便さや扱いづらさをわざと醸成することで、新たな価値や愛着が生まれます。そこには、いろいろな要素、さまざまな切り口が考えられます。

- 無制限になりがちなデジタルやネットの世界において制限事項を設ける

- すぐに見つけ出せない順序の決まった情報

- ひとつひとつ単独では扱えず、まとまった単位でしか扱えない情報

- 元に戻れない、消したら復活できない、やり直しが効かない

- 初心者でも使いやすいが、楽器のように習熟しないと使いこなせない

- 便利すぎない、意図的な不便さを組み込む。手間をかけないといけない

そういった事柄を作為的に設計することで、儚さ、大切さ、気持ちが込められ、丁寧に扱おうと考える利用者の振る舞いを意図的にデザインできると考えています。また全てがダイレクトにつながるネットの世界においても、情報と情報の距離感、人と人の距離感、物理的な距離や時間的な差を表現することで、新しいつながりや新しい価値を提供できる場合もあるでしょう。

デジカメの販売台数を上回る「チェキ」

全世界のデジタルカメラの売り上げは年間1,000万台に届かない程度になりました。ほとんどがスマートフォンによる写真撮影に代替されてきている中、最近では富士フイルムのinstax mini(いわゆるチェキ)は、世界で人気沸騰中です。なんと1年の販売数が1,000万台を超えています。スマートフォンで手軽に写真を交換できる現代において、インスタントカメラの存在意義はなんなのでしょう? 解像度もそれほど高くありませんし、撮影環境が悪いと綺麗な写真も撮れません。なにより1枚数十円といったコストもかかります。

しかし、チェキで撮影した写真は、撮影したその場で誰かに渡せる、メモを書き入れることができる、どこかに飾ることができる、いつでも見ることができる、なんなら焼き増し(コピー)することもできます。インスタントカメラは、なにか「写真」の本質を見出しているような気がしています。

最新機種の「instax mini Evo」には本来必要のない、フィルムカメラのようなレバーがついています。そういった「モノ」や「情報」に愛着を持つように、デジタルデータに愛着を持つにはどうしたら良いのか。大切な思い出が大切なのはなぜなのかを考えると、より魅力的なデジタルサービスを考えることができるのかもしれません。

・・・

「A Design in the Life / 日常にあるデザイン」では、生活の中のデザインと、デジタル空間のデザインとの両方の切り口で、デザイン体験の解像度を上げる視点を提供していきます。なにか取り上げて欲しいテーマやご希望などがございましたら、ぜひ編集部までお知らせください。