デジタルにおけるスパイスとは

A Design in the Life / 日常にあるデザイン #2

日本にも海外にも、スパイスにまつわることわざがいくつかあります。

- 山椒は小粒でもぴりりと辛い(日本)

山椒のみは小さくてもとても辛い、転じて、体は小さくても、気性や才能が鋭くすぐれていて、侮れないこと

- 胡椒の丸呑み(日本)

胡椒を丸呑みしては味の良さがわからないことから、表面だけを見てその本質を理解しないことを言う

- 胡椒の辛さは粒を噛み砕いてはじめてわかる(スリランカ)

何事も経験してみて初めて解ることのたとえ

- 胡椒が育つ場所へ行く(ドイツ)

とても遠くの知らないところに行くということから、嫌いな人に遠くに行って欲しいことを示す「早く目の前から消えて」の意味。

英単語でも “spicy” と言うと「痛快な」「きわどい」「刺激的な」「(批評などが)ピリッとしている」「香ばしい」といった単なる味覚だけではない、さまざまな表現に用いられています。

数千年の歴史を持つスパイスにヒントを得る

「デザイン」のことを深く考えるときに、デザインそのものではなく他の事柄、他の業種、他の出来事を観察したり調べたりすることで、それが巡り巡ってデザインに役立つことが多いと考えています。例えば自然のエコシステムや植物や動物の形状からヒントを得たり、美しい食事の盛り付けから新しいレイアウトの発想を得るなどといった事象です。

音楽ストリーミングサービスで自動生成されたプレイリストを聴いていたら 「Spice Road」という曲が流れてきたのをきっかけに、今回はスパイス、それもデジタルプロダクトにおけるスパイスを考えてみたいと思います。

紀元前から肉を美味しく食べる手段、食物の腐敗を防ぐ手段として香辛料は重宝され世界の主要交易品として扱われてきました。その香辛料を東洋の様々な国からヨーロッパへ運ぶための貿易ルートを 「Spice Road(香辛料の道)」 と呼んでいたのです。

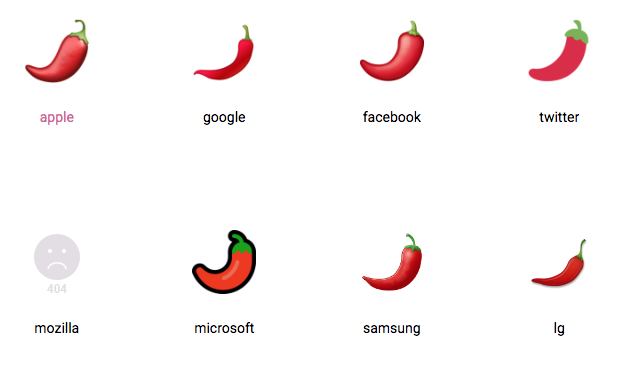

スパイスが持つ要素は単に「辛さ」だけではありません。香り、味(辛味、甘味、渋味)、色、舌触りや歯ごたえといった触覚といったプラスの要素の他に、臭みを消すマイナスの要素を併せ持つのがスパイスです。温度や時間によって変化する要素もあります。

スパイスを的確に使うタイミング、利用方法も様々です。料理の下ごしらえ、調理中、仕上げ、完成してから振りかける場合もあるでしょう。形状もホール(そのまま)、カット、粗挽き、細挽き、パウダーなど。そのまま調理に使うものもあれば、熱をかけたり、焙煎によって香りを引き出す使い方をするものもあります。

また複数のスパイスが組み合わされて1つの汎用スパイスとして用いられているものもあります。

七味唐辛子 赤唐辛子、陳皮、山椒、胡麻、芥子の実、麻の実、青紫蘇、生姜、青海苔 ガラムマサラ オニオン、オレガノ、ガーリック、クミン、グローブ、コリアンダー、シナモン、ナツメグ、フェンネル、ジンジャー、ペッパー

組み合わせの分量によって香りや辛さも違ってくることは明白です。

スパイスの要素をデジタルプロダクトに活かす

ではこういった「スパイス」の要素を、デジタルプロダクトやデジタルデバイスに生かしていくとすると、どういった考え方が当てはまるでしょうか? 料理をデジタルプロダクトに置き換えて考えてみましょう。

- スパイスを加えるタイミング

→ 開発前から取り入れる要素を考えておく、完成してから取り入れる要素を考える - スパイスの組みあわせや分量

→ 色の組み合わせや、アニメーション、ギミックなどの工夫 - スパイスによって抑える味や香り

→ 余計な要素を隠し、待ち時間などの負の要素を感じさせない工夫 - スパイスによって加える味や香り

→ 必要に応じて目立たせたり、色や大きさを変化させたり - スパイスによって感じてもらう触感

→ タッチパネルやマウス操作での「触った」感の演出、手触りの演出 - スパイスによって何かを防ぐ

→ 予防、回避など、間違えやすい要素を取り除く工夫 - スパイスがもたらす薬としての効果

→ 使い続けることによる恒久的な認知や慣れへの工夫 - 汎用スパイス

→ 効果や変化を定型化し、再利用しやすくしたもの - スパイスを使ったレシピ

→ 複雑な味や加工手順を分かりやすく誰でも再現可能にしたもの

様々なスパイスが安価に手に入るようになった現代でも、花粉から作られるサフランは1kgのスパイスのために手摘みで16万個の花を必要とする、世界で最も高価なスパイスと言われています。カレー店などで食べる黄色い米は、たいていサフランではなく安価なターメリックで着色されています。市販されているサフランは、たいてい0.3gや1g といったごく少量でも数千円という価格で売られています。なんと紀元前エジプトの女王クレオパトラはサフランで香りをつけた牛乳風呂に入っていたそう。

それほどの貴重な「サフラン」のようなスパイス、肉を美味しく食べるためのスパイス、できるだけ美味しい状態で長期保存できるようにするスパイス……私たちはデジタルプロダクトにおける「サフラン」を手に入れることはできるのでしょうか? デジタルプロダクトを味わってもらうとき、さまざまなデジタル体験にも、他にはない「ピリっとした」スパイスを効かせたいものです。

・・・

「A Design in the Life / 日常にあるデザイン」では、生活の中のデザインと、デジタル空間のデザインとの両方の切り口で、デザイン体験の解像度を上げる視点を提供していきます。なにか取り上げて欲しいテーマやご希望などがございましたら、ぜひ編集部までお知らせください。