消せる現実、消せるデジタル

A Design in the Life / 日常にあるデザイン #1

最後に消しゴムを使ったときがいつなのか思い出せないくらい、長いこと消しゴムを使っていない気がします。

皆さんは最近、鉛筆や消しゴムを使っていますか?

聞くところによると、フランスでは小学校から鉛筆を使わずボールペンと万年筆で学習を進めています。消しゴムを使わないのはテストの際も同様で、安易に消せない代わりに、思考の流れを丁寧に書くようです。

消しゴムの実用的なデザイン

最近めっきり使わなくなったとはいえ、消しゴムというアイテムそのものは何とも言えない不思議な魅力があり、ついその動向を追ってしまう自分がいます。

「消しゴム」として一番イメージするのは、青と白と黒のストライプのトンボMONO消しゴムではないでしょうか? この青と白と黒の組み合わせは、色の組み合わせだけで商標登録されている数少ない事例です。

MONO消しゴムが最初に登場したのは1967年で、最初は鉛筆の付録としてでした。今のような青白黒のパッケージで発売されたのはその2年後の1969年。デザインはトンボ社のインハウスデザイナーが手がけました(参照:MONO消しゴムヒストリー)。

この消しゴム、パッケージの角がカットされているのに気づいた人はいるでしょうか?

おそらく2000年頃から始まった加工で、このカットは「Uカット」と呼ばれ、消しゴムカバーの角が食い込みにくく、折れにくい仕組みにするためのものです。誰かがたまたまおこなった工夫が広まって製品にも反映されたのか、はたまた地道な研究開発の成果なのかはわかりません。

新品の消しゴムであれば、鋭い角が4つあり、細かな消し心地も快適ですが、使っていくにつれて角が丸まり、細かな消し方ができなくなってきます。おなじような消し心地を保つには、カッターで切るなど様々な工夫が必要でした。

そんな中、2002年のKOKUYOデザインアワードで佳作となった「カドケシ」が商品化されて登場し、大変驚いたものです。

この「尖った角で消し続けたい」という欲望は多くの人に受け入れられ、カドケシは長期にわたってベストセラーとなりました。さらにガムのような薄型など、また違った形のアプローチで、角を保ちづつける消しゴムも見かけるようになってきました。

デジタルでの「消しゴム」

さて、ここでデジタルツールの「消しゴム」に視点を移してみましょう。

多くの人がデジタルツール上での「消しゴム」を意識したのは Macintoshのペイントツールが始まりかもしれません。Internet Archive にアクセスするとWebブラウザで動作する古いMacintoshのエミュレータやApple IIのエミュレーターで往年のペイントツールのメニューに「消しゴム」を発見できます。

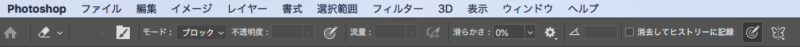

すでに単なる写真加工ツールとは言えなくなっている Adobe Photoshopの消しゴムには、まるでブラシのような多種多様な消し方が可能であるとともに、人工知能を活用した消しゴム機能も搭載されています。

人工知能を活用した消しゴムツールでは、周辺の画像や一般的な画像から、消した部分を予測し補完して、そこに無かった画像を出現させます(参照:コンテンツに応じた塗りつぶしによるオブジェクトの除去)。そうなるともはやこの消しゴムはもう「消す」というよりかは、何かを生み出しているとも言えます。

デジタル画像、デジタルコンテンツ上では、消したりやり直したりすることは容易です。やり直すことを前提でトライすることもでき、失敗もすぐに取り消せます。デジタルツールであれば描いた操作で取り返しがつかなくなることもありません。デジタルツールがこれだけ進化し、無限とも思える記憶容量を持った現代でも、「消しゴム」という概念がメタファーとして使われ続けているのも不思議です。

そして「消しゴム」のように何十年もほとんど変化がなく、完成していると思われるプロダクトにもまだまだ進化の余地があることを「カドケシ」によって知ることができ、デジタルツールが未だに「消しゴム」という概念を引きずっていることを認識する今日この頃なのです。

・・・

「A Design in the Life / 日常にあるデザイン」では、生活の中のデザインと、デジタル空間のデザインとの両方の切り口で、デザイン体験の解像度を上げる視点を提供していきます。なにか取り上げて欲しいテーマやご希望などがございましたら、ぜひ編集部までお知らせください。