Yoitoi Summit 2025 振り返り – 新しいカンファレンス体験への挑戦

2025年7月19日に開催された「Yoitoi Summit 2025」。このイベントは、Spectrum Tokyoが挑戦したまったく新しいカンファレンス体験でした。企画段階から開催後の振り返りまで、プロデューサーの三瓶の視点から、この実験的なイベントの全貌をお伝えします。

カンファレンスの再発明への挑戦

Spectrum Tokyoといえば、毎年開催している「Spectrum Tokyo Festival」で多くの方にご存知いただいています。このフェスティバルは従来のカンファレンスのアンチテーゼとして、「聴く」主体ではなく「対話」に全振りしたイベントとして設計してきました。

このフェスがありがたいことに大盛況で毎年終えられている中、私たちの中でこのフェスの他にも、従来のカンファレンスを再発明するアプローチはないものかと考えるようになりました。お祭り騒ぎはすでにやっているので、それではない形で今一度、あえてカンファレンスの形式をベースにして「面白いカンファレンスとはなにか?」「ステージから見ても面白いものは作れないのか?」という挑戦が始まりました。

面白いカンファレンスとはなにか

そもそも面白いプレゼンテーションとはなんでしょうか?他人のプレゼンを見て面白いと感じるパターンを整理してみると:

- 学びになった(全く知らないことを知れた、いい言語化をしてもらった)

- エンタメとして面白い(やってることが面白い、キャラが面白い)

- 登壇者の想いや経験に共感したから面白い

など、いくつか挙げられると思います。

私たちは特に最後の「個人的なコンテキストやナラティブ」に注目しました。特段目新しいことは言っていなくとも、妙に心に残る話。自分の経験と照らし合わせて理解できる話。

私たちのメインターゲットはミドルクラスからシニアクラスの方も多く、そういったすでに多くの知識を持っている方に新しいと感じていただくのはなかなか難しくなってきています。そうしたときに、後者のほうがせめて新しい考え方・視点を得られやすいのではないかとも思いました。

人間らしさを重視したコンセプト

こうした思考から、今回のコンセプトが見えてきました。それは「人間らしさ」です。人の個性や人柄に触れることで、私たちはいつも新しい発見や気づきを得られます。しかし、従来のカンファレンス形式では、どうしても登壇者の人となりが見えづらくなってしまいます。

みんな伝えたいことがあり、見せたい姿があり、企業の看板を背負っていたりする中で、我々が本当に見たい「人間くささ」が薄れてしまう。

ステージ上でもっと登壇者の個性や人柄が自然に表れるような形式があれば、見ているだけでも面白いのではないか。そう考えると、従来のプレゼン形式ではないなにか新しいアプローチが必要でした。

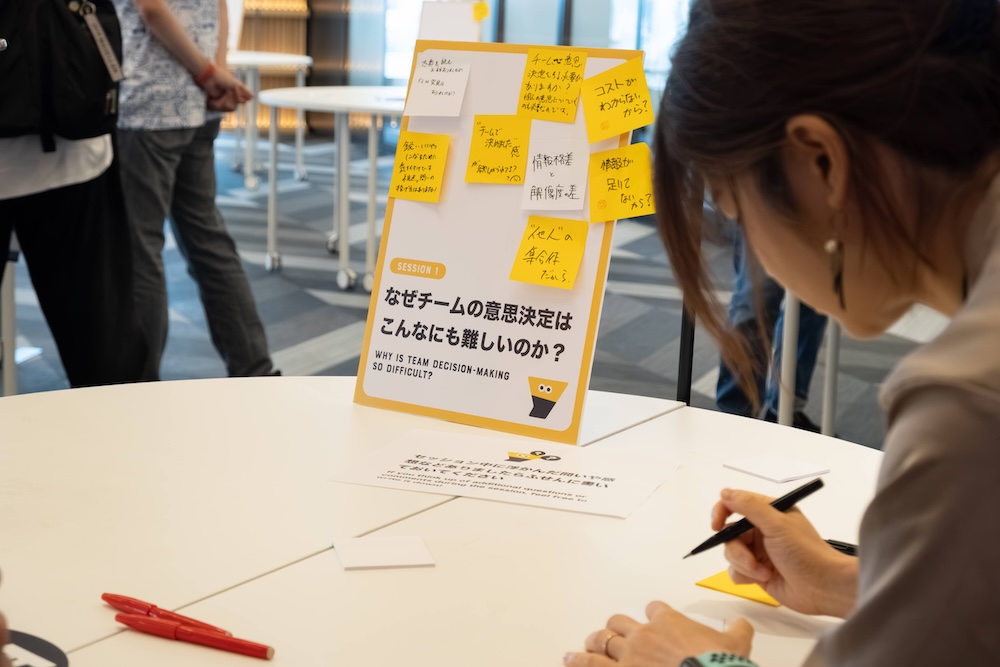

「良い問い」を持ち込むというスタイル

そこで登壇者がプレゼンをするではなく、それぞれ一つの「問い」を持ち込むという形式はどうかというアイデアが浮かびました。それぞれの立場から感じている「問い」は、見ている人にも投げかけられるものだし、その問いの出どころや感じ方も人間くさくなりそうです。

そしてそれなりに仕事をされている方は誰だってきっとみんな「問い」を持っているはず。そしてなにより、良いデザインをするには、いつだって良い問いが必要ですよね。

というわけで、「問い」が次々と湧き出てくるような場にしようと、「Yoitoi Summit(ヨイトイサミット)」という名の企画にまとめることにしました。

新しいセッション形式への挑戦

実際セッションをどう行っていくか、その形式についてはかなりこだわりました。プレゼンではないのならパネルディスカッション形式のようなイメージが真っ先に思い浮かびましたが、正直イベント運営者として、この形式を成功させるのはかなり難度が高いように感じます。

うまく行っていないパネルディスカッションは例えば以下のようなパターンです。

- モデレーターがしゃべりすぎ・しゃべらなすぎ

- パネリスト同士が全然喋らない・喋れない雰囲気

- モデレーターとパネラーの1on1が順番に続いていくだけ

- よそよそしいか、逆に身内ノリかどっちか

逆に言えば改善の余地が多くありそうだなと思い、パネルディスカッションをより気まずくなくするには?という思考訓練から始めました。

まずは思い切って、モデレーターを取ってみることにしました。そしてパネリストも3~4人は多いので2人に絞り、そうなると正面に向かって2人ぽつんと座ってるのも気まずいので、向かい合わせで座ってもらう。結果的にラジオの公開収録みたいな形式になりました。

さらに、完全にモデレーター不在だと困りそうなので、姿は見えない進行役の「天の声」がいるということにしました。

「良い問い」と「酔い問い」

企画がほぼ決まりかけた頃、会場候補のGMOさんとの会話で新たな展開が生まれます。

私:「Yoitoi(良い問い)っていうイベントやろうと思ってて……」

GMOさん:「いいですね!『酔い問い』ってことですよね!」

私:「あ、いや、『良い問い』なんですけど……でもそれも面白いですね……」

このやり取りから、「良い問い」と「酔い問い」の両方の意味を持たせることになりました。真面目に問いについて考える時間と、お酒を交えながらフランクに対話する時間、両方を大切にするイベントとして設計することに。すでにスタッフの間でもうっすらその説はあったのですが、外からも言われてしまったら、期待に応えるしかないな、と。(笑)

今回はフェスとの対比で真面目なカンファレンスで行こうと思ってはいたんですが、やはり「対話」というのは我々が大事にしているコンセプトでもあり、我々らしいなとも思い、結果的には採用しました。

※ちなみにSpectrum Tokyoのイベントはノンアルのドリンクもたくさんご用意しており、お酒飲まない人でも楽しくご参加いただけますのでご安心ください

会場の体験設計

今回の会場はGMO Yours・フクラスという立派な会場で、通常はロールスクリーンとプロジェクターを使ってイベントを行います。そのままでも十分きれいでかっこいいのですが、他のイベントと同じような画になってしまうのを避けたかった私たちは、差別化を図りたいと考えていました。とはいえ、普段はオフィスとして稼働しているところでもあるので、大規模な施工を入れる設営時間もお金もありません。

ありものでクリエイティブに立ち回るしかないなと考えていたところ、会場の下見時にストレージで巨大なディスプレイが3台あるのを発見し、これをサイネージ代わりにステージ後ろに並べてみてはどうかというアイデアが浮かびました。今回のセッション形式では2人のMCがメインで話すため、それぞれの背後に名前や情報を表示できれば面白そうだと考えたのです。

当日の会場演出では、いくつかの技術的な挑戦を行いました。

まず、3台の巨大なディスプレイをパノラマ状に並べ、横長のサイネージとして活用。3つのディスプレイの連なりを演出すべくFigmaプロトタイプを使ってアニメーションをいれたインタラクティブなスライドシステムを構築しました。

特に印象的だったのは「黒電話」の演出です。セッション中に”天の声”が介入するタイミングで、実際に黒電話が鳴るという仕組み。これは登壇者のRoy Husadaさんが雑談の中で提案してくれたアイデアでした。裏ではPS4のコントローラーをBluetoothで接続し、いつでも電話音を鳴らせるようにセットアップ。当日は私がコントローラーを持って会場を歩き回っていました。

当日の成果と課題

イベント自体は大盛況で終わり、多くの新しい試みは概ね好意的に受け入れられたように感じました。当日、私自身にも感想や改善の要望などが多く寄せられ、イベントとその構造自体への関心度の高さに驚かされました。実験的に、敢えていろいろな点をゆるめに設計していたので、一貫性・統一性のない部分も多かったかもしれませんが、その分多くの学びやフィードバックを得れたと思います。

良かった点

- 従来とは違うカンファレンス構造への挑戦が概ね好意的に受け入れられた

- 登壇者の人間性が自然に現れるセッション形式ができた

- 技術的な演出が会場に独特の雰囲気を作り出した

改善点

- セッション数がちょっと多すぎた

- 各セッションがちょっと長かった

- セッションの合間で参加者がもっと語れる場面がほしかった

- 天の声のキャラ設定が最後まで掴めなかった

- せっかく「酔い」問いとかけてるのに酒が出てくるのが遅すぎた

個人的にはSpectrum Tokyoとして、他のイベントではこだわっている対話しやすい構造をもっと素直に盛り込めばよかったなと感じました。当初の滑り出しにあった「カンファレンスの再発明」というところに少々縛られてしまったのかなと反省しています。

問いの設定について

今回最も難しかったのが、メインコンテンツである「問い」の設定でした。

当初、Spectrum Tokyoとして「考え出すといろんな前提がひっくり返ってしまうような大きな問題」「そもそも論」のような本質的で壮大な問いを用意していましたが、これらは人前で論ずるにはハードルが高く、あまり採用されませんでした。

結果的に、「人前で話し慣れているかどうか」を優先し、自分の意見や世界観があって話すのが好きな人を中心にお声がけしました。その上で、皆さんの中にある「問い」をお伺いして膨らませていく形になりました。

感謝とこれから

このYoitoi Summit 2025は、Spectrum Tokyoにとって大きな実験でした。さまざまなトライアルを通じて、新しいカンファレンス体験の可能性を探り、Spectrum Tokyoらしい道筋が少し見えてきました。

こんな不確定要素しかない実験的なイベントに関わってくださったすべての皆様に心から感謝いたします。スポンサーの皆様、登壇者の皆さん、スタッフの皆さん、そして参加してくださった皆さんのおかげで、とても意味のある挑戦ができました。

私たちSpectrum Tokyoは2025年7月から「スペクトラムトーキョー株式会社」として独立した法人として活動を開始しています。これからもリアルな場作り、人が集まるところの体験デザインを主な事業として、新しい挑戦を続けていきますので、よろしくお願いいたします。

それではまたイベント会場でお会いしましょう。

Spectrum Tokyo プロデューサー

三瓶 亮

Sponsors

Venue Sponsor

Staff

Executive Producer – Ryo Sampei

Producer – Arisa Nojima, Shusei Toda

Yosuke Morita, Shota Yoshizawa, Ayako Suzuki, Akihide Kanai, Atsushi Tsuboi, Hiroki Saiki, Daiki Miyajima, Mamiko Numajiri, Risako Ueda, Takanori Oki, Saya Yoshida, Natalia Goncharova, Nozomi Hamanaka, Yuta Kojima

Web Designer – Misaki Sugihara

Photographer – Shinsuke Kotani