競争優位性としての「使いやすさ」。転換期を迎えるSmartHRのプロダクトデザイン

労務管理クラウドとしてシェアNo.1(*) を誇る「SmartHR」。昨今はタレントマネジメントなどの領域へも広がり、マルチプロダクトとしての存在感を増しています。どのようにプロダクトの強みを磨き、転換期を突き進んでいるのか、佐々木勇貴さんと桝田草一さんにお話を聞きました。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2023年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額(2023年度見込)https://mic-r.co.jp/mr/03030/

佐々木 勇貴 | 株式会社SmartHR プロダクト統括本部 プロダクトデザイン本部 ダイレクター / プロダクトデザイナー

デザイン受託会社、スタートアップでの自社サービス開発などを経て、2019年にSmartHRに入社。複数の機能のプロダクトデザイナー、プロダクトマネージャーなどを担当しながらプロダクトデザイン本部のマネジメントに従事。

桝田 草一 | 株式会社SmartHR プロダクト統括本部 アクセシビリティ本部 ダイレクター / アクセシビリティスペシャリスト

2021年にSmartHRにプロダクトデザイナーとして入社し、従業員サーベイ機能のプロダクトデザインを担当。現在はアクセシビリティと多言語化を専門とするプログレッシブデザイングループを立ち上げて全社のアクセシビリティ推進に従事。

人事・労務を起点に、従業員データで組織を強くする「SmartHR」

── まずはじめに、SmartHRについて教えてください。

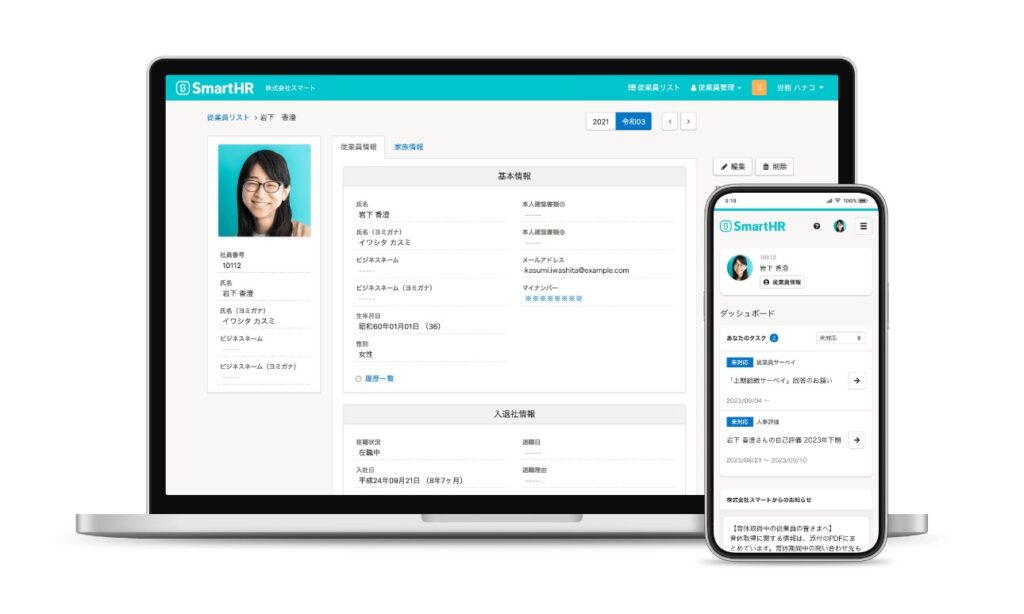

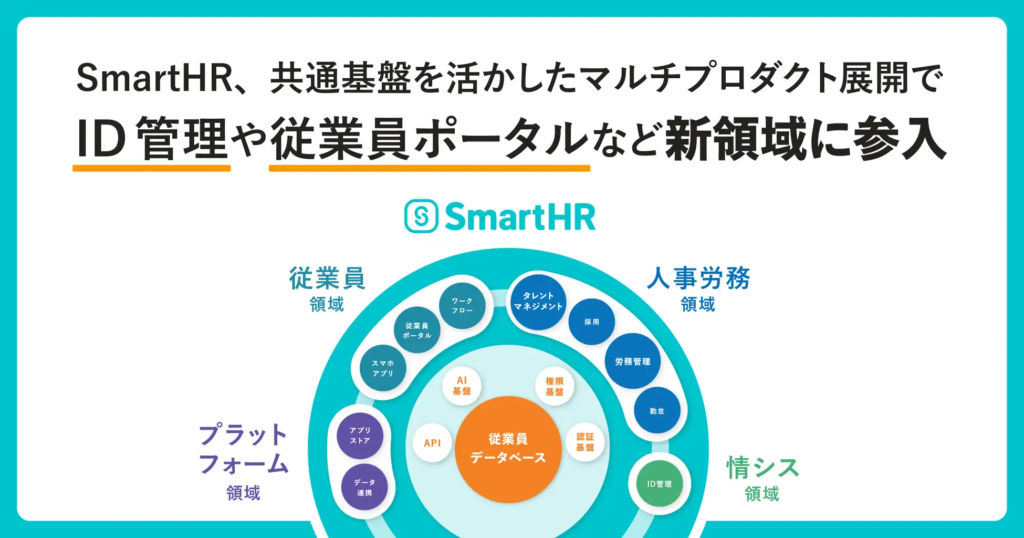

佐々木:SmartHRは採用管理の情報から内定者の雇用契約や入社手続き、年末調整などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積できるプロダクトです。溜まったデータを活用した「人事評価」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により、組織の活性化や組織変革を推進し生産性向上を支援しています。

佐々木:重要なポイントは、入社というイベントを通じて会社に入ってくる従業員の情報を集め、データベースをつくる部分にあります。こうしたバックオフィス業務はコストセンターと思われがちですが、タレントマネジメント領域などへつなげていくことで、人を育て、事業や組織を強くすることに寄与できるのが強みだと考えています。

最近は特に、「プロダクトの使いやすさが商品価値を左右する」という認識を強く持っています。使いにくければユーザーに迷惑をかけてしまうだけでなく、事業としても命取りになるわけです。ユーザーへの価値提供だけでなく、ビジネスの観点から見て「使いやすさ」が競争優位性となっていることも認識し、さらに磨いていくことがプロダクトデザイナーのミッションだと考えています。

── おふたりはSmartHRに入社してから人事・労務という領域に触れたそうですが、この領域をどのように見ていますか?

佐々木:以前人事・労務のプロダクトを担当していたときのことですが、やはり最初の1年くらいは「よくわからない」と思うことが何度もありました。それくらい人事・労務という業務は複雑で、会社によって流れも異なるのです。ユーザーにヒアリングをしたり、直接会う機会が増えていく中で、徐々にどの会社にも共通するアーキタイプ(原型)が浮かび上がり、どうプロダクトに落とし込めばいいのか見えてくると、パズルを解くようなおもしろさを感じるようになりました。法律なども絡むため制約も多いですが、逃げずに向き合えば必ず道が見つかるので、やりがいを感じています。

桝田:アクセシビリティや多言語対応に関しては、人事・労務ならではというものはあまり多くないのですが、やはり実際にユーザーの声を聞き、業務への理解を深めていくことでこそ見えてくるものがあります。

たとえば、「年末調整」はどう翻訳したら良いでしょうか? 本来アメリカにはない制度で、直訳するならYear End Adjustmentなのですが、日本企業で働く外国人の方にとっては、周囲の方々が略して使う「年調」という言葉の方が耳馴染みがいいんです。それで定着しているので、「Nencho」と記載したほうがわかりやすいのでは?という議論が行われています。ただ翻訳すればいいわけではなく、業務の中で実際に何がどう流通しているのか、どういうやり取りがなされているのかに興味を持って取り組んでこそ、掴めるものだと思います。

さまざまな指標が支える、競争優位性としての「使いやすさ」

── 競争優位性とおっしゃるだけあって、「使いやすさ」への評判をよくお聞きします。「使いやすさ」をどのように定め、プロダクト上で実現されているのでしょうか?

佐々木:そもそも「使いやすさ」とは何でしょう? 難しいところで、たとえば「何も考えずに直感的に使えること」だとすると、それは使う人の経験値など土台があって成り立つもの。そうでなければ、マニュアルのように網羅的にすべてテキストで書かれていなければ達成できません。では、そのマニュアルが使いやすいかというと……そうとも言えないですよね。「使いやすさ」って、本当に一人ひとり異なる主観的なものなのです。

では私たちはそれをどう客観的に判断しているのかというと、独自に指標をつくり、点数をつけて評価するという取り組みを行っています。

── どのような取り組みなのでしょうか?

佐々木:使用性を基準に評価すべく、デザインシステムの中の1項目として「UIデザイン使用性チェックリスト」を作成し、運用しています。これは、JIS X 25000シリーズ(*) を土台とし、私たちに必要な指標は何かを2年がかりで議論を重ねてまとめたものです。プロダクトデザイナーたちが自ら言語化し、公開し、その指標を誰もが納得できるものへ育てていることも、重要なポイントだと考えています。

*JIS X 25000シリーズ … 日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた国家規格「日本産業規格」の中で、システム及びソフトウェア製品の品質判断の基礎として提供されているもの

佐々木:ただし、まだまだ「使いにくい」という声をいただくこともありますし、私たちもまだまだ満足いくレベルに達しているとは考えていません。今後さらにプロダクトを磨いていかなければと思っています。

── 「使いやすさ」の実現のために、もっとも重要な点は何だと思いますか?

佐々木:そもそもユーザーは、最終的にはあらゆるシステムが一元化してほしいと考えています。SaaSには特定の領域に特化したプロダクトがさまざま存在しますが、それらを業務毎に使い分けて管理するのは非常に面倒です。ひとつに集約することこそがユーザーにとっての一番の「使いやすさ」であり、年々その欲求が高まっていることから、SmartHRではマルチプロダクト展開を行う意思決定をし、現在その戦略を押し進めているところです。

桝田:幅広い業務範囲を一元的にカバーできるプロダクトを望む声が高まり、事業戦略として据えられる中では、スピーディにその範囲をカバーすることの重要度も高まっています。ただしその際、品質とのトレードオフが発生しやすいのも事実です。開発チームの中にもアクセシビリティに対して強く共感してくれているメンバーも、スピードをもっとも重視するメンバーもいて、意見の相違が起こることもありました。

そういった問題を解決するために、アクセシビリティの品質基準も改訂しました。一般的に品質基準とは「このクオリティまでは到達させてください」というものですが、この改訂では「オーバークオリティを求めすぎないこと」「必要以上に時間をかけすぎないこと」も意図しました。スピードと品質とのコンフリクトを押さえ、より効率的に品質を向上させられるものになり、マルチプロダクト戦略に備えられるものになったのではないかと思います。

自律的なプロダクト開発から、マルチプロダクト戦略への転換期を迎えて

── 実際にマルチプロダクト戦略として、タレントマネジメント領域や情シス領域などへと展開を進めていますね。プロダクト全体の構想や将来像は、どのように各プロダクト間ですり合わせを行っているのでしょうか?

佐々木:正直なところ、私たちもこれだけ多くの動きがあることに驚きながらつくっています。(笑)。社内で綿密に議論して「この領域に広げよう」と決まった……というよりも、ごく自然に「やはりこの領域は必要だよね」と開発が進んでいくような感覚が強いかもしれません。もちろん会社としての意思決定プロセスは踏んでいるのですが、ボトムアップ型で各メンバーが「つくった方がいい」と思うものに主体的に取り組み、最終的にトップとすり合わせを行っている感じでしょうか。

この進め方が良いかどうか、手探りの部分もありますが、こういったやり方ができるのはSmartHRのカルチャーであり、強みでもあるのではないかと思います。先ほどのUIデザイン使用性チェックリストやアクセシビリティの品質基準をはじめ、ものづくりがしっかり型化されているからこそ、異なる領域だろうと同様のやり方でプロダクトをつくっていけるのではないかなと。

桝田:私たちの軸は従業員データにあること、そしてその蓄積によってできるようになることや相互のシナジー創出までみんなが意識しているからこそ、全体像として自然にまとまりが生まれているのかもしれません。

佐々木:ただし、実際につくっていく中ではさまざまな課題にも直面しています。単一のプロダクトづくりにおいてはSmartHRは非常に強いのですが、ユーザー体験を俯瞰的に捉えてマルチプロダクトとして提供していくために必要な、プロダクト全体としての「使いやすさ」はまだまだ後手に回っている自覚があります。それは、これまで自律的にプロダクトが多数生まれてきたからこその歪みと言えるかもしれません。

たとえば「評価」という業務は現在、人事評価機能の中で完結してしまっているのですが、本来は賃金や報酬の設定、採用、異動、昇格などさまざまな業務に関わる要素なので、プロダクトの垣根を取り払ってひとつの体験としてつながったものを提供すべきですよね。現在は、まさにそういった課題に向き合っているところです。

桝田:どこまでユーザーの業務を抽象化して、単一プロダクトとして提供すべきなのか。汎用的なものにすべきか、それぞれの業務に合わせたプロダクトの方が使いやすいのか。中心となって戦略を考えるのはプロダクトマネージャーだとしても、「使いやすさ」が競争優位性になっている以上、その判断にはデザイナーも加わるべきだと考えています。

対象者を救えることが導入の後押しに。戦略としてのアクセシビリティ・多言語対応

── SmartHRは、アクセシビリティや多言語対応などにも非常に注力されていますね。どのような背景や狙いがあるのでしょうか?

桝田:まずtoBの領域では、アクセシビリティ向上の重要度がtoCとは大きく異なります。toCでは、1%の方々への対応は純粋に1%の影響に留まりますが、たとえば給与明細機能を従業員の1%が使えないとなれば、そもそもそのプロダクトの導入を見送ることもありえます。1%の方々のために会社は例外対応のプロセスをつくらなければならないため、プロダクトの価値は1%どころではなく低下してしまうわけです。

また、SmartHRはIT業界だけでなく小売業界や飲食業界などへも広がっており、導入企業の従業員規模も大きくなってきました。数万人の雇用があればそれだけ働く方々も多様になりますし、障害をお持ちの方の法定雇用率も定められているため、競争優位性としてアクセシビリティ対応の重要度がさらにあがってきています。私たちは「使いやすい」という点で一定の評判を得てビジネスを伸ばしてきましたが、アクセシビリティへの対応自体がその強化につながるわけです。

── これらの取り組みも、競争優位性の確立につながっているのですね。実際のプロダクト上では、どのような部分にその特徴が現れているのでしょうか?

桝田:もっともベストな状態が反映できているのは、ホーム画面でしょうか。言語切り替え機能の中に、多言語×アクセシビリティの取り組みである「やさしい日本語」も実装されており、アクセシブルなものを低コストで開発するプロセスを磨いてきた私たちの思想や品質基準が詰まったものになっています。

「やさしい日本語」は、外国人従業員の方や、軽度の知的障害や学習障害を持っている方も利用できるように、彼らが理解しやすい日本語に変えてプロダクトを提供する試みです。難しい言葉を言い換える、一文を短くする、漢字にふりがなをふるなどにより、日本語の読解に難しさを抱える方でも、さまざまな手続きができるようになることを目指しています。

* 「やさしい日本語」とは何かについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

https://spectrumtokyo.com/jp/columns/a-design-in-the-life-11/

── とてもおもしろい試みですね。今後はどのようなことに取り組んでいくのでしょうか?

桝田:UIデザイン使用性チェックリストやアクセシビリティの品質基準によって、良いものを定義し、それをどうつくっていくかは定めることができたので、今後はどんどんプロダクト全体に波及させて高品質なデリバリーを行っていきたいですね。最新の画面パターンに則っていない古いUIもまだ残っているので、まずはその統一を進めていきたいです。

誰もが等しく使いやすいものを。SmartHRの価値を支えるプロダクトデザイン組織へ

── 「使いやすさ」を突き詰めて来た中で、実際にユーザーの声や反応としてはどのようなものがありましたか?

桝田:ある企業様の例で、全盲でチームのマネジメントをされている方がいらっしゃったのですが、その方はこれまで会社が導入していた人事評価のためのツールを使うことができなかったそうです。ですが、ブラウザの音声読み上げに対応しているSmartHRを導入いただいたことで、評価業務を独力で全うすることができるようになりました。それにより何が一番変わったかというと……誰かに「お願い」をすることなく業務を回せるようになったことです。

やはり、どうしても障害の当事者とそうでない方は、お願いする側とされる側という関係になりがちです。しかも、その構造をプロダクトが助長してしまうのです。誰かにお願いすることなく使えるものであれば、同僚との関係を対等に保つ助けにもなるはず。こういったエピソードは、SmartHRがあることで従業員間の関係を変えることができた一例だと感じています。

佐々木:私は桝田さんのようなハートフルなエピソードはあまり持っていないのですが(笑)、それは悪いことではないと思っています。というのも、「不便なところにSmartHRが導入されて便利になった」のはもちろんありがたいことですが、私たちが理想とするのは「SmartHRが入っているのが当たり前で、特に意識されることもない」という状態だからです。

── ありがとうございました。最後に、今後の展望について教えてください。

桝田:「どんな方でも使える」ことを、今後も目指していきたいです。SmartHRが本当の意味ですべての方を支えられるようにして、それがきちんと競争優位性につながるようにつくりあげていくのが僕たちのミッションです。高齢者、障害のある方、外国出身の方……どんな方にも対応できるようになれば、セールスのメンバーも胸を張って提案できますし、どんな企業様でも安心して導入いただけるはずです。

佐々木:さまざまな領域へとプロダクトが広がっていく中で、SmartHRの「使いやすさ」はまだまだ道半ばですし、今後はより実現の難易度が上がっていくと思います。一つひとつのプロダクトはもちろんながら、マルチプロダクトとして全体を俯瞰した体験設計がより強く求められる中、現在はまさに組織づくりや仕組みづくりを行っている段階です。

まずは、複数のプロダクトづくりを下支えするようなプロダクトデザイン組織を目指していきたいですね。アクセシビリティやUXの最高峰が揃っていますし、本当に難しい挑戦だからこそ、とてもおもしろいフェーズではないかと思います。是非興味をお持ちいただけたら嬉しいです!

「Spectrum Tokyo Festival 2024」Day 2となる2024年12月8日(日)のトークセッションに、株式会社SmartHRよりアクセシビリティスペシャリスト 坂巻 舞羽さんが登壇します。『多様なユーザーの「使える」を実現するデザイン』をテーマに、すべての人が公平に利用できるサービスデザインを社会全体に広げていくことを目指した取り組みについてお話しいただきます。是非こちらもお楽しみに!

https://fest.spctrm.design/