バズらなくても文化はつくれるか?日本発の音声プラットフォームVoicyの挑戦

日本発の音声プラットフォームとして、いち早くサービスを展開してきたVoicy。2023年11月にはホーム画面のリニューアルを行いました。日本で音声文化を根付かせるために、どのような道のりを辿ってきたのでしょうか。

京谷 実穂 | 株式会社Voicy VUX/VUIデザイナー

新卒で大手企業のインハウスデザイナーとしてキャリアをスタートしたあと、2018年から株式会社Voicyに1人目の社員、1人目のデザイナーとして入社。創業初期のプロダクト開発から組織作りまで広範囲の業務に携わる。現在はリードデザイナーとしてプロダクト全般のUX/UIデザインを担当する。

日本で音声文化の創出を目指すVoicy

── まずはじめに、Voicyについて教えてください。

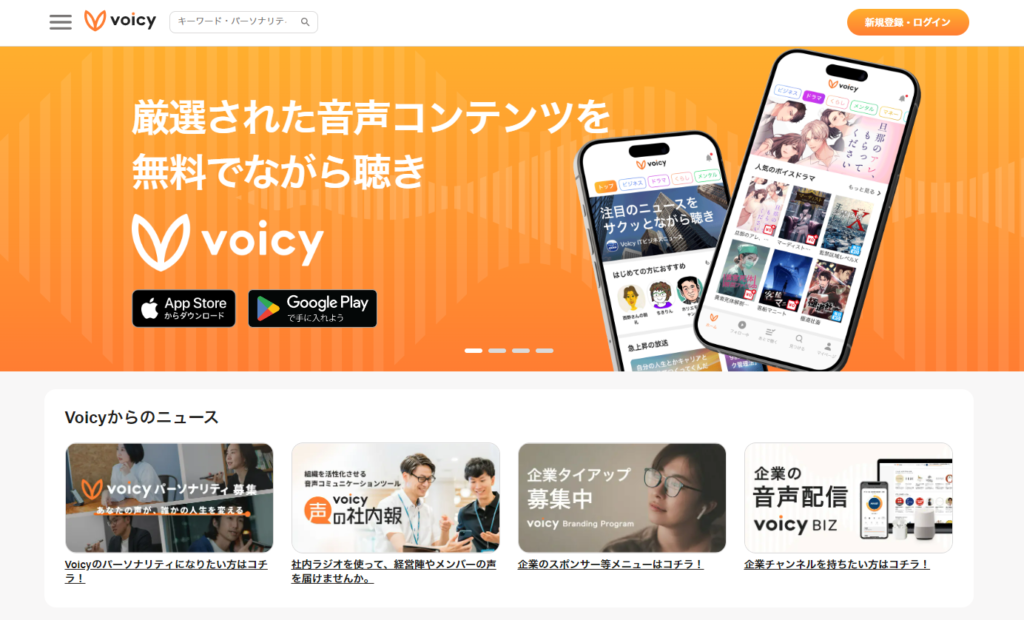

京谷:Voicyは、厳選されたコンテンツを「ながら聴き」できる音声プラットフォームです。2016年にサービスを開始し、会員登録者数は200万人を突破しました。2,000あるチャンネルでは、さまざまなバックグラウンドを持ち、応募通過率5%前後の審査を通過したパーソナリティが配信するほか、企業にもオウンドメディアとして活用いただいています。

── サービス立ち上げから7年が経ちました。この間に、どのような変化がありましたか?

京谷:立ち上げ当初はピッチなどで「動画サービスの方が良いのでは?」と言われることが多々ありました。7年の間に、Google Homeなどスマートスピーカーの上陸で音声そのものへの注目が高まり、Clubhouse(米企業アルファ・エクスプロレーションが開発する音声SNSアプリ)の登場もあって音声コンテンツのおもしろさに気づく人も増え、徐々に風向きが変わってきたなと感じています。

ただし、まだまだ日本での音声の広がりはアーリーアダプター層中心だと捉えています。だからこそ、私たちは「文化をつくっていく」という意識を強く持っています。

── 日本と海外で、音声に関する文化に違いはあるのでしょうか?

京谷:アメリカなどではもともと音声コンテンツを聴く習慣が根付いており、多額の予算をかけてコンテンツをつくっています。国土が広く、都市部を離れると長距離でまっすぐな道が続くような地域も多いため、以前から運転しながらストーリーものの朗読テープを聴いている人も多かった。そのような人たちが、最近では音声配信でサスペンスドラマを聴いていたりするそうです。

そういった国や地域の特徴や習慣によって、プロダクトの設計やコンテンツのつくり方も変わります。たとえば、Voicyでは1チャプターを最大10分に設計しているのですが、これには日本の都市部で電車移動の合間に聴くのに適した分数が考慮されています。

リスナーの生活様式を尊重し、あらゆる場面にそっと寄り添う

── コンテンツ体験として、音声が持つ特長はどのようなところにあると考えていますか?

京谷:ひとつはエンゲージメントの高さです。映像では表情や服装、背景などさまざまな情報に意識が分散してしまいますが、音声では話者の話だけがダイレクトに入ってきます。シンプルだからこそ、その人らしさがより濃く伝わることがエンゲージメントにつながっているのではないでしょうか。音声は単純に映像から絵を抜いたものではないんです。

加えて、ながら聴きできるため習慣化しやすいという特長もあり、平均聴取維持率は約80%となっています。家事をしたり、散歩をしたりといった生活様式を変えることなく、アドオンするだけで有意義な時間に変換できるのがポイントで、リスナーからは「有意義な時間が増えて得した気分になれる」という声もいただいています。

これは私たちがライフフィットメディアとして大切にしていることでもあって、リスナーの生活に寄り添い、あくまで普通に生活している中で情報やエンタメが得られるような世界を目指しています。コンテンツを聴くことによってやりたいことが見つかったり、転職を決めるなどの行動変容への期待はありますが、コンテンツを聴くことにおいて何か生活様式を大きく変えてほしいとは考えていません。

── リスナーの今の生活を崩すことなく、そこにVoicyがそっと添えられるようなイメージなんですね。リスナーの生活やその変化を捉えるために、どのような取り組みをしていますか?

京谷:データを見るだけでなく、定期的にインタビューを行うようにしています。具体的な目的を持つわけではなく、リスナーのちょっとした生活の変化を感じ取れるような質問設計にしており、定期的に行うことで、私たちがイメージする「リスナーの生活ってこうだよね」の感覚と実際とのずれをいち早くキャッチできるようにしています。

リスナーの生活についての感覚は非常に重要で、新しい機能の開発や改善の際にも、そもそもどういう生活のシチュエーションにおいて必要なものなのかまで踏み込んで考えるようにしています。「車の運転中に聴く場合を想定した改善」のように、どんな生活のどんな場面で使われるのかを詳細に描きながら議論することが多いですね。

インタビューの中で「使いにくい」という声をいただいた場合も、どういうシチュエーションに起因するものかを確認するようにしています。「車の運転中にながら聴きをしたいから、このボタンがもっと押しやすいと助かる」など、生活の中の場面とセットで考えることを大切にしています。

音声のバズりにくさはメリットか、デメリットか?

── 先ほどお話にあったClubhouseなど、2021年頃は「音声ブーム」が大きな話題になりました。Voicyではこれらの動きをどのように見ていましたか?

京谷:未だにコンテンツを選ぶ際に配信者が決め手になる傾向が強い現状を見ると、音声そのものに興味を持ってもらうまでは至っておらず、ブームとは言い切れないのかなと思っています。「とりあえず音声で探してみよう」となってこそブームと言えるのかな、と。

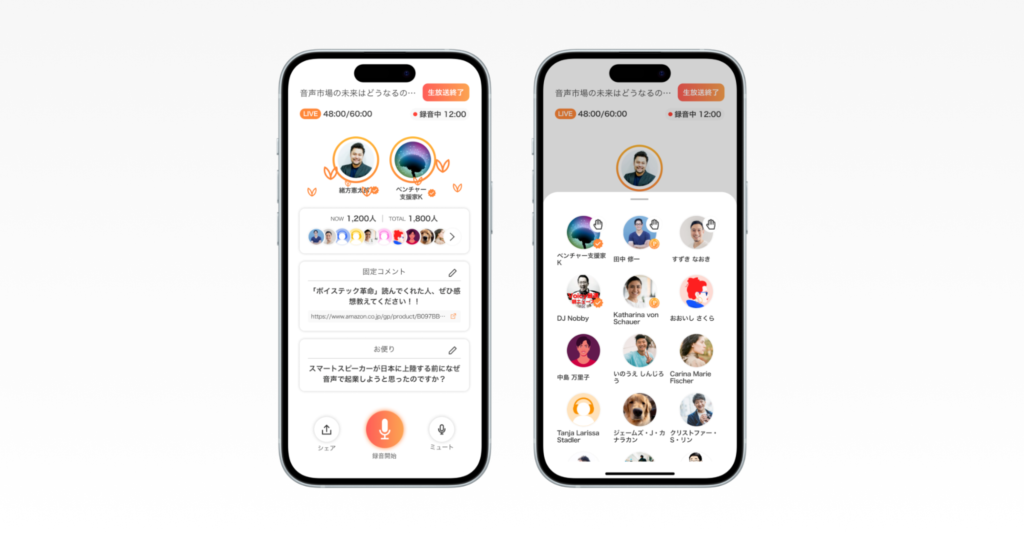

ただ、やはりClubhouseの影響はとても大きかったですね。Clubhouseが流行したことで「人の話を聴くっておもしろいんだ」と気づく方が増えましたし、私たちもClubhouseの「ライブだからこそのおもしろさ」からヒントをいただきました。VoicyはClubhouseとは異なりストック型のプラットフォームでしたが、「今聴かなきゃ!」と背中を押される体験、その瞬間に立ち会えるという体験の魅力に触れ、それをVoicyらしく変換することで生放送機能が生まれました。

── 競合というよりも、市場が広がる機会としてポジティブに捉えていたんですね。

京谷:正直、音声ってイラストや映像などと違って瞬時に反応できるコンテンツではないので、普通にやっていたらまずバズりません。これには良い面と悪い面があって、良い面としては、一部を切り取られ、歪曲されて広まることがあまりありません。しっかり聴かなければわからないというハードルがあるからこそ、そういったことが起きないのはあたたかい世界だと感じる半面、多くの人に聴いてもらうために必要な拡散が起こりにくいという問題があります。

このジレンマをプロダクトで解決できないかとずっと議論しているのですが、まだまだ模索の途中です。プロトタイプでは、サマリーを30秒で聴けるようにしてみたりもしましたが、これぞというアイディアにはたどり着けていません。Clubhouseの流行はそういった点でも大きなヒントになったので、そこから学び、今後に活かしていきたいと考えています。

音声文化の無い日本だからこそ必要だった審査制度

── 将来的にはどのようなプラットフォーム像を理想としているのでしょうか?

京谷:目指しているのは「音声版のYouTube」です。YouTubeには学びになるものから笑えるものまで、ジャンル問わずさまざまな映像があって、何か見たいと思ったらまず一番に想起しますよね。Voicyも将来的にはあらゆるジャンルの音声が揃っていて、何か聴きたいと思ったら一番に想起する場所にしていきたいと考えています。

── 音声版YouTubeを目指しながらも、パーソナリティについて審査制を取られているのはなぜでしょうか?

京谷:音声を聴く文化があまりなかった創業当時の日本では、ありとあらゆるコンテンツが溢れてしまうと「初めて」がネガティブな体験になってしまう可能性がありました。理想とする体験に必要なレコメンドやマッチングの仕組みをつくるにも、技術的に発展途上で十分なものを用意できないなど、課題が多かったんです。

そのため、長い目で見て文化をつくっていきたいのであれば、プラットフォームであろうとまずは私たち自身がキュレーションして質を担保するべきだと考え、審査制としました。

── 良い状態で広げていくためには、パーソナリティが肝になると考えているのですね。パーソナリティとは、どのように向き合っているのでしょうか?

京谷:Voicyは創業期からずっとパーソナリティファーストを掲げています。音声配信自体がまだ一般的ではない時代に、スマホで簡単にできるとはいえ、「一人で何かしゃべってください」ってとても難しいこと。まずはトークテーマや企画づくりのサポートからはじめ、現在ではノウハウや成功事例の発信などにも取り組んでいます。パーソナリティサクセスを担うチームもあり、直接お会いして相談にのることも少なくありません。

京谷:現在はその内容をもとに、パーソナリティのサポートをプロダクトの機能として組み込みはじめているところです。好評だった施策をテクノロジーに置き換える方法を探るなど、パーソナリティの方々とは一緒にプロダクトをつくっているような感覚です。

── すでに実装されているパーソナリティ向けの機能では、どのような工夫をされていますか?

京谷:最近パーソナリティ向けのアナリティクスをリニューアルしたのですが、実際にパーソナリティサクセスチームが行っているアドバイスのエッセンスを盛り込み、彼らがアドバイスを伝えているかのような表現を目指しました。単にデータを見せるだけではなく、「どういう見方をしたらいいのか」「こうなっている場合はこういう方向性に変えるといい」などの解説やアドバイスも添えています。

理想像を目指し、変化の舵をきる時がきた

── 音声版YouTubeを目指し、日本で音声文化をつくっていく上で、どのようなことを大切にしていますか?

京谷:現在のリスナーの生活は尊重する一方、リスナーから得たインサイトを元に設計するだけでなく、「こういう体験がいいのではないか」「こういう体験をしてほしい」という運営側からの提案も機能や設計に含めていくことが重要だと考えています。日本の音声市場はまだ未熟だからこそ、私たちの意思や挑戦が時には必要だと思うんです。

── 最近、特にその要素を込めた施策があれば教えてください。

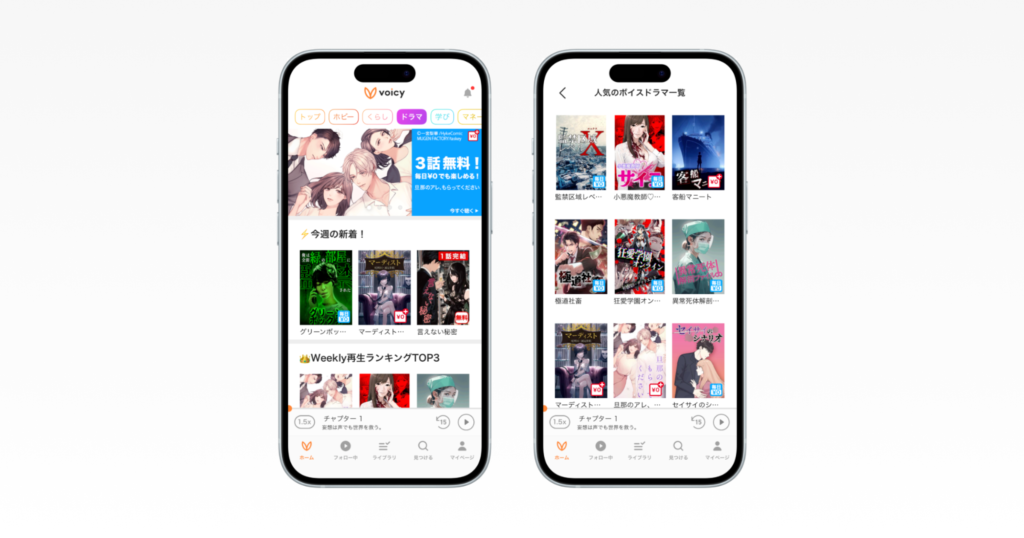

京谷:2023年の夏に始めたボイスドラマでしょうか。これまでVoicyは学びや情報を得る場所と捉えられていたので、ライトノベルのようなコンテンツのニーズはリスナーから出てくるものではないと思います。

京谷:実は、Voicyを離れてしまった方々へのインタビューからもそのヒントを得ていました。なぜ離れたのかを聴いてみると、情報収集や学びになるコンテンツが多いからこそ「心に余裕がないとVoicyを聴けない」「疲れてるときはVoicyじゃない」と。であれば、そういった状況にある方々への提案として、エンタメに寄せたものにも可能性があるのではないかと考えて生まれたのがボイスドラマでした。

── 展開してみて、反応はどうでしたか?

京谷:賛否両論をいただきました。「Voicyってこういうサービスじゃない」という声もあれば、「新しいことを始めていておもしろい」というポジティブな意見もいただきました。

ただし最終的に音声版YouTubeを目指す上では、聴きたい人はきちんと見つけられて、興味のない人はたどり着きにくくするなど、多様なコンテンツの展開が両立できる場所になる必要があります。そのビジョンが実現できるようプロダクト設計のアップデートを図っていく中で、このボイスドラマで得た反応や学びを活かしています。

2023年11月のホーム画面リニューアルもそのひとつで、念願だったマッチングやレコメンドの仕組みを強化しました。音声データに対して大規模言語モデル(巨大なデータセットとディープラーニング技術を用いて構築された言語モデル)を用いて解析を行い、それぞれのコンテンツの切り口となる要素を見出した上で、各リスナーの再生履歴とかけ合わせて興味のありそうなものを訴求することで、適したコンテンツとの出会いをつくる仕組みを整えました。

京谷:その人らしさが伝わるのが音声の特長ゆえに、これまで聴くコンテンツは配信者で選ぶという方が多く、SNSなどで認知があって、その配信者目当てで聴きに来るのが体験の主流でした。今後はAIの活用を進めることで、話の内容への興味からも見つけやすくなるはずです。

── これまでのイメージからの脱却やそもそものプロダクト設計の調整など、難しい場面は多そうですね。

京谷:そう思います。直近ではありませんが、今後リブランディングも必要になると考えています。多様なコンテンツを受け入れていく中では、それらを際立たせるためにVoicy自体のカラーを抑えていく必要もあると考えていますし、UI全体のカラー調整から徐々に進めています。

── 個人的な感覚ですが、以前はVoicyのカラーであるオレンジ色の主張がもっと強かったような気がします。

京谷:おっしゃるとおりです。おそらく当時は「声のブログ」としてビジネス系のインフルエンサーの方々が多く配信してくださっていたのですが、人によっては活字での発信を見て冷たい人だと思われていた方もいらっしゃいました。それに対し、Voicyを聴けば「こんなにやわらかい話し方をする人なんだ!」などとあたたかみに触れて親近感を感じていただけるので、それを声の持つパワーとして重要視していたという背景があります。オレンジはそのあたたかみを表す色であり、「声を聴いたことがない人の声をVoicyなら聴ける」という体験に、大きな価値を見出していたんです。

もちろんそれは今でもありますが、そもそも活字での発信を見ずにVoicyを聴きはじめるケースも増えてきましたし、あたたかみだけではない音声の多様な価値にも皆さん気づきはじめています。Voicyとしてのフェーズも変わり、コンテンツの多様性を重要視していく今後は、よりニュートラルになっていくのではないかと思います。これからも理想像を目指して常に変化しながら、音声文化をつくっていければと思います。

取材協力

株式会社Voicy