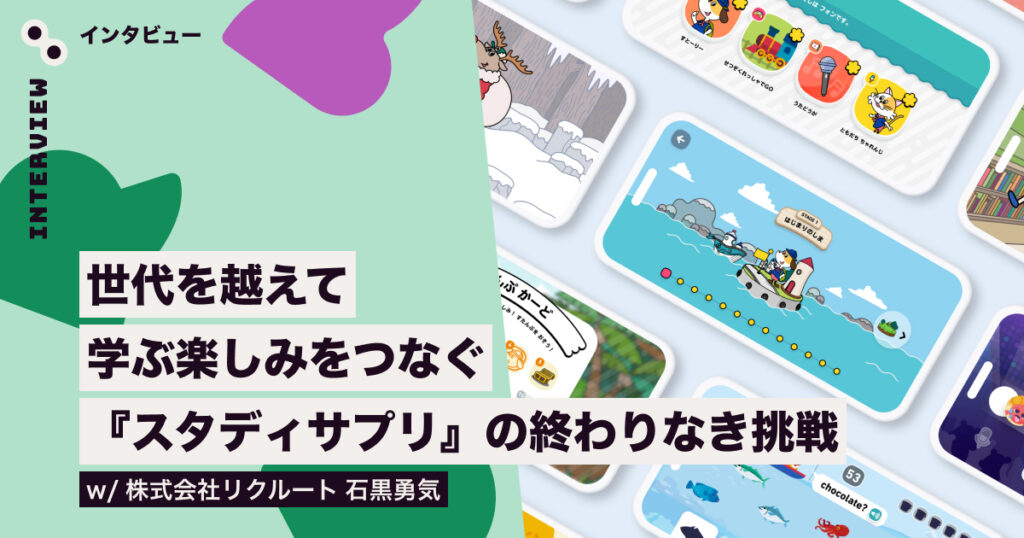

世代を越えて学ぶ楽しみをつなぐ『スタディサプリ』の終わりなき挑戦

さまざまな世代に向けて多様な学習・教育支援を行っている株式会社リクルートの『スタディサプリ』。今年の7月には『スタディサプリENGLISH for KIDS』もスタートしました。一貫してデザインを担当している石黒勇気さんは、学びの価値とその支援のあり方をどのように考えているのでしょうか。

石黒勇気 | 株式会社リクルート プロダクトデザイン室 まなび社会人・語学デザインマネジメントグループ グループマネージャー(デザインディレクター)

2014年リクルートマーケティングパートナーズに新卒入社。その後、Quipper Ltd.に出向し、デザインを軸に『スタディサプリ』『スタディサプリENGLISH』など、複数プロダクトの立ち上げ・機能改善に従事。現在はリクルートにて、まなび領域のデザインマネージャーを担当。たまーにデザインの話をする「#たまにデザインFM」というポッドキャストを配信する二児の親父です。

幅広い世代の学びを支えるスタディサプリシリーズ

── まずはじめに、スタディサプリをはじめ、リクルートが手がける学習・教育支援サービスについて教えてください。

石黒:スタディサプリは、プロの講師による4万本以上の講義動画と予習・復習、受験勉強など、そのときどきに最適な演習問題をとおして、小・中・高校生の学習を支援するオンライン学習サービスです。リクルートではその他にも、小・中・高等学校向けのICT教育支援サービスや英語学習アプリ スタディサプリENGLISH、そして今年の7月にリリースしたスタディサプリENGLISH for KIDSなど、幅広くサービスを展開しています。

石黒:スタディサプリは「自分らしく学び、生きられる世の中を。」をブランドのビジョンとしており、シリーズを通して「気軽に楽しく続けられる学習体験」を提供することを意識して運営しています。

── 「気軽に楽しく続けられる学習体験」を実現するために、どんなことを大切にしているんでしょうか?

石黒:「学ぶ」と「続ける」を、それぞれ異なる要素として捉えています。前者にとっては、好奇心を刺激したり「やりたい」という気持ちを発露させることが重要。一方後者のためには、日常にサイクルとして溶け込ませることや、ハードルをあげすぎないこと、成果を可視化された状態にすることなどが挙げられます。

特に後者について、学習サービスとしては続けてもらえなければ成果につなげることができません。でもやっぱり、勉強って嫌という声もあります(笑)。大変だし、他のことでも忙しいのに、わざわざ時間をつくらなければいけないし。それでも続けられるよう、手軽に触れられるアプリにすることで机に座って教科書を広げなくてもいいようにしたり、1回あたり数分という短いコンテンツにすることで、生活の隙間時間に溶け込めるようにしたりしてきました。その他にも、ゲーミフィケーションの観点を取り入れて、問題に正解するとバッジがもらえるなど成果を可視化する演出を施したりと、さまざまな工夫をしています。

── 多くのサービスをデザインしている中で、体験設計として一貫していることはありますか?

石黒:インプットとアウトプットの学習サイクルを回せるようにして、定着を図る部分はすべてに共通しています。スタディサプリの前身である受験サプリでは、プロの講師の動画を視聴するインプットのみだったのですが、やはり成果を出すにはアウトプットが必要で、そこまでをアプリの中で実践できるように進化してきました。

ユーザーの自己実現をサポートする存在へ

── 石黒さん自身が、学ぶということについて強く意識したのはいつ頃でしょうか?

石黒:大学受験のタイミングだと思います。突然理系と文系に進路を分けられるのは不思議な慣習だと思いましたし、なんとなくおもしろそうだと感じて文系への進学を考えていたのに、数学が得意なんだから理系に行けと周囲に止められたことにもやもやしたのを覚えています。

── 結果的に、大学ではデザイン工学を専攻されていますね。何かきっかけがあったのでしょうか?

石黒:高校で部活動のために新しいシューズを買ったときに、その使いやすさや機能性にものすごく感動したんです。「こういうものづくりをしてみたい」と探っている中でデザインというアプローチを知り、大学で専攻することにしました。

この経験から、学ぶということに関して、「ここにたどり着きたい」「こういうものをつくりたい」など目標とするゴールがあることで、よりその意味が発揮されるものだと考えるようになりました。今思えば、前述のタイミングでは将来どうしたいのかが明確ではなかったので、進路に対してもなんとなくのイメージしか持てていなかったのだと思います。

──ご自身の過去の経験からも、学びの体験のヒントを得ているんですね。学習領域サービスのデザインには、どのような流れで携われることになったのでしょうか?

石黒:実は当初の配属は自分の意思ではなく、スタディサプリについても初めの頃は「効率的に勉強できるようサポートするもの」ぐらいのイメージで捉えていたんです。

意識が変化したのは、ユーザーとの会話がきっかけでした。「スタディサプリを使ってやりたいことを叶えられた」「夢だった海外部署に異動願いを出せた」など、たくさんの声を聞くようになり、学ぶということと目標との関係性を改めて感じただけでなく、徐々に僕たちが学びの支援をすることは、誰かの自己実現を支えたり、可能性を広げたり、人生を変えるサポートにもなるのではないかとも感じるようになっていったんです。対象となるユーザーも子どもから大人まで幅広く、年齢を問わず人が変化していく様を見られるので、非常におもしろいなと感じています。

──学ぶ目的が、どこかしら人生と紐づいているからこそのおもしろさと言えそうですね。

石黒:そうですね。だからこそ、サービスの意思決定の際も一貫してユーザー視点を大切にしています。「これでユーザーさんは成果が得られるのか」をテーマに、開発メンバーと意見を交わすことも多いですね。

英語に触れ、楽しむことをゴールに据えたスタディサプリENGLISH for KIDS

── 今年の7月にリリースしたスタディサプリENGLISH for KIDS(以下、スタサプENGLISH for KIDS)についても教えてください。

石黒:3-8歳児向けの新しい英語学習サービスです。ここまで幼い年代を対象としたサービスの開発は初めてでしたが、ゲームを通して楽しく英語を学べるように設計しています。幼児向けの英語学習の専門家の先生にも監修していただき、アニメーションで楽しめるものにしました。

── スタサプENGLISH for KIDSについても、「学ぶ」「続ける」という2軸を意識されているのでしょうか?

石黒:はい、そうです。「学ぶ」については、幼い子ほどゴールの設定が難しくなります。「そもそもなぜ学ぶのか」に対して、必ずしも本人に明確な意思があるとは限りません。保護者の方も、受験に備えさせたい方もいれば、小学校の学習の予習という方もいますし、将来グローバルに働いてほしいからなど、その目的はさまざま。そのため他のサービスとは異なり、今回は僕たちの方からゴールを提示する必要がありました。最終的に、「英語に触れ、楽しんでもらうこと」をゴールに設定しました。

「続ける」に関しても、大人以上に子どもは正直でした。楽しくなければ、夢中になれなければ、やりたいと思えなければ、続けてくれませんから、常に楽しくあるようにいろいろな仕掛けを盛り込みました。

そのひとつが、動物のいる世界で100人の友達を作る旅に出かけるという世界観です。RPGのように、学習が進むほどいろいろな動物の友達に出会うことができ、コンプリートを目指すというものです。そのひとつひとつのプロセスに、英語を学べる要素やアニメーション、講師の先生の登場など、次に進みたいと思える工夫を施しました。

子どもの反応を読み解き、学ぶ楽しさをデザインする

── 立ち上げ前に、多数のお子さんへユーザーテストをされたそうですね。

石黒:サービス開発においては、やはりまずは対象に対する解像度をあげることが重要で、そのために対象者に話を聞いたり、観察したりすることを大切にしています。もし仮に60歳向けのアプリをつくるなら、まずは60歳の方がたくさんいる場に行くのではないかと思います。

スタサプENGLISH for KIDSにおいても、どういったものをつくるか考える段階から、対象となる年齢層のお子さんへのユーザーテストのプロセスを組み込みました。プロトタイプができたら触ってもらい、そのリアクションを踏まえて改善を重ね、開発を行ってきました。

── ユーザーテストはどのように行ったのでしょうか?

石黒:いつも以上に「行動観察をする」というマインドを持って臨むようにしました。やはり、僕が想像する子どもの動きと実際の子どもの動きはまったく異なります。ユーザーテストは、そのギャップを埋めていくための大切なプロセスだったと思います。

難しいのは、大人のように感想を言えればまだいいのですが、子どもは何か言いたくてもなかなかうまく伝えられないということです。緊張してしまったり、集中するが故に無表情になって感情が読み取りにくかったり。コロナ禍で対面ではなくリモートでの実施だったので、なおのこと難しかったです。

そんな中では、親御さんからいただく情報が非常に役に立ちました。終了後に、普段の反応との違いや、終わった後にまたやりたがっていたかどうかをお聞きすることで、お子さんの反応をきちんと掴むことができたように感じます。

── 実際の反応を踏まえて、どのような部分を改善したのでしょうか?

石黒:たとえば小さな子どもって、オブジェクトに触れて左に移動させ、最適なところで離すなどのちょっとした操作に苦戦したりします。やるべきことはわかっているのにうまく操作できなければ、ストレスを与えてしまいます。そのため、「最後に離すときのエリアを広げよう」など、操作の手元なども観察しながらデザインを調整していきました。

石黒:その他、スタサプENGLISH for KIDSはゲーム仕立てにしているのですが、子供は思っている以上に難しいことへの挑戦を楽しんでいるのだという気づきもありました。動物を探して見つけるとその動物の英語が音声で聞けるという問題があるのですが、ユーザーテストで観察しているとほとんど解けなかったので、難しすぎたから直す必要があるかと思っていたところ、ご両親から「もう1回やりたい、と言っていましたよ」とお聞きしたんです。そういった経験から、難易度設計の大切さをさらに強く感じました。

思い返すと、僕たちが子どもの頃にゲームをしていてもそうでしたよね。モンスターを倒すためにレベルをあげ、10回、20回と挑むのが楽しいように、簡単でサクッとできることではなく、ちょっと頑張ることを実は楽しんでいるというか。その感覚を思い出しました。

── 子ども向けのサービスとして、その他にこだわったポイントはありますか?

石黒:音にもかなりこだわりました。小さな子ほど文字が読めないので、そもそも文字ベースのコミュニケーションは極力少なくしています。その上で、重要な場面ではファンファーレを鳴らしたり、音声でフォローを入れたりすることで、より感覚的に状況を掴めるように設計しました。BGMもシーンやステージ毎に変化するようにして、より世界観に没入できるものを目指しました。

正直「学ぶ」「続ける」という観点は同じでも、他のサービスのデザインとはかなり異なるアプローチが必要で、開発中は何度も頭を抱えました(笑)。スタディサプリなどから流用できる部分はありつつも、異なる体験をつくらなければならなかったので、チャレンジングな要素が多かったと思います。

世代を越えて、学ぶ楽しみをつなげていくために

── スタサプENGLISH for KIDSの開発は、石黒さん自身にとってどんな経験になりましたか?

石黒:僕には2人の子どもがいるのですが、もう少しでスタサプENGLISH for KIDSを使える年齢になります。その先には小学校、中学校……と学びの道のりがあり、社会人になってグローバルに働きたいなら英語が必要になります。スタサプENGLISH for KIDSはその道のりの一番はじめを担う存在であり、そこで「学ぶ」という体験を楽しんでもらえたら、その先の可能性がより広がっていくはず。彼らがやりたいことを実現するために、スタディサプリはより長い目で見て寄り添えるサービスになったんだと感じました。

今回はスタサプENGLISH for KIDSをメインにお話しましたが、スタディサプリが提供する学びの機会は非常に広く、小中高はもちろん、先生や学校のDX支援、企業への英語学習研修なども行っています。スタサプENGLISH for KIDSの開発で子どもを理解してデザインすることが必要だったように、いろいろな世代の方の学びを支援していくためには、幅広い観点のデザインが求められ、且つそれぞれの理解度を高めていくことが必要になります。今後テクノロジーの発展に伴って個別最適化が進むと、さらにその重要度があがるはず。そういった変化も受け止めながら、より良い学びの体験を模索し続けていきたいですね。

2023年12月2日(土)、3日(日)に開催される「Spectrum Tokyo Festival 2023」では、株式会社リクルートがブース出展を行うほか、「文化に寄り添うデザイン」をテーマにプロダクトマネージャーの川端彬子さんが登壇し、6月にリリースしたWEB招待状・オンライン決済のプロダクトについてお話しされます。是非こちらもお楽しみに!

https://fest2023.spctrm.design/