土下座? 腕立て? 絵文字で伝えるあいまいな共感

A Design in the Life / 日常にあるデザイン #10

絵文字の歴史と由来

7月17日は「絵文字の日(世界絵文字デー)」です。多くのデジタルデバイスで「カレンダー」の絵文字は7月17日になっています。ではこの7月17日という日付にはいったいどういう意味があるのでしょうか。これはAppleのmacOS向け公式カレンダーアプリ(iCal)が発表された日が2002年7月17日であり、そのときに設定されたアイコン表記が7月17日でした。それ以来、なぜかApple以外の環境でもカレンダーを示す絵文字で7月17日を示したものが多く見られます。

絵文字は現代のコミュニケーションにおいて、単なる飾りやアクセント以上の役割を果たしています。数々のサービスで日常的に利用され、言語だけではなく、コミュニケーションの重要な要素になっているのです。言語という手段で人間の意志や感情を伝え、記録することができる文明を築いた私たちですが、さらに古い時代を振り返ってみると、私たちの祖先は「絵」を用いてコミュニケーションをとっていたことがわかります。そして現代、そのスタイルは絵文字という形で蘇り、私たちの生活に彩りを添えています。

絵や記号でのコミュニケーションの歴史

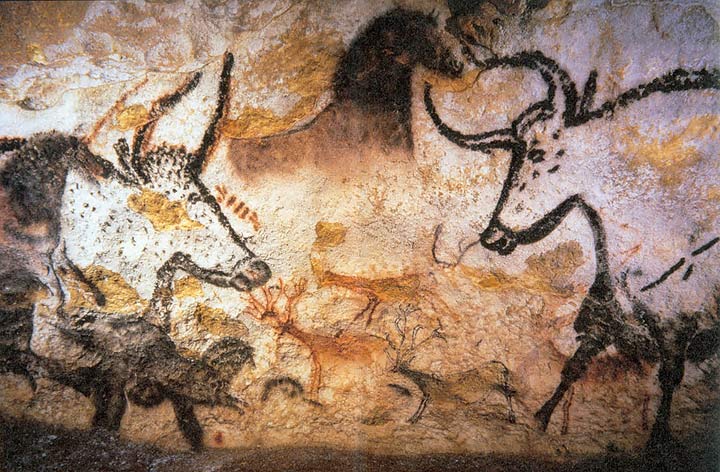

ラスコーの壁画

文字が生まれる太古の昔から、人間は絵を介してコミュニケーションしてきたと考えられてきました。人類最古の絵画とよばれる約1万7000年前頃のフランスのラスコー洞窟に描かれた生々しい壁画に、季節や収穫時期を示す文字らしき要素を見いだしたという最近の研究もあります。いままで絵だと思っていたものが実は文字だったのかもしれません。

スマイリーのデザイン、歴史

シンプルな笑顔を表現したスマイリーは世界中で親しまれています。このスマイリーは1963年、米国マサチューセッツ州にある保険会社のキャンペーンのために地元のデザイナー、ハーベイ・ボール氏がデザインしました。現在の顔文字や絵文字にも強く影響を与えていると考えられています。

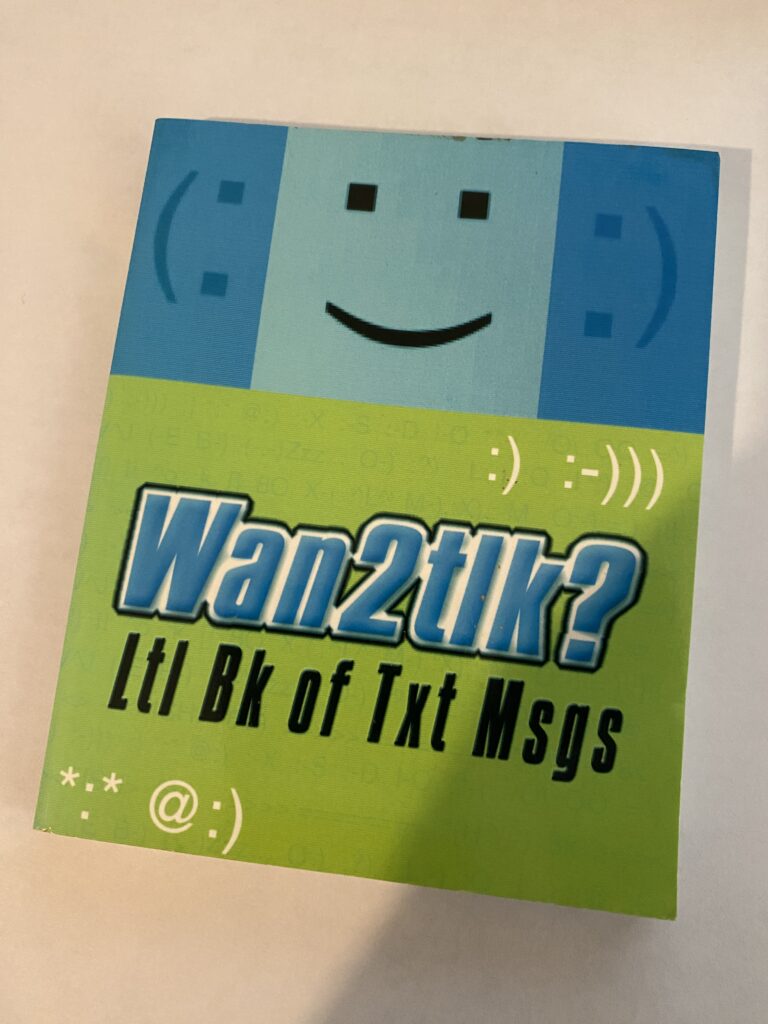

ネット上の顔文字

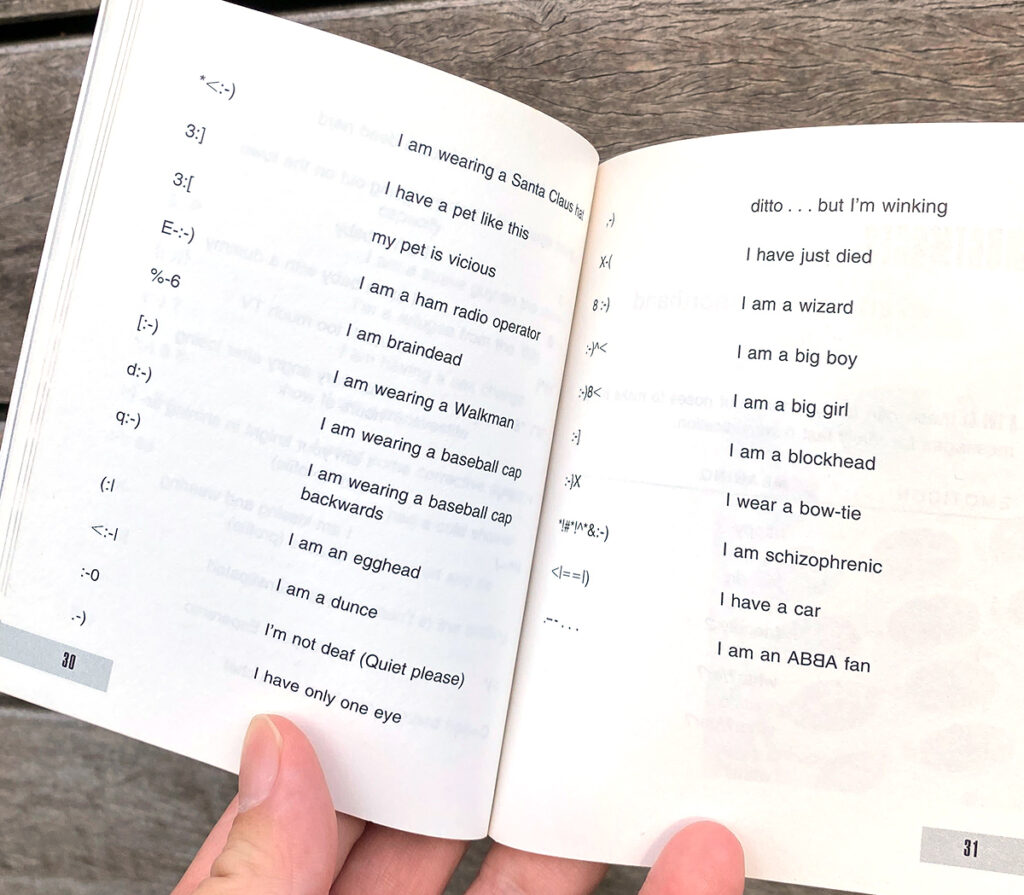

「Wan2tlk?」は英字によるテキスト絵文字だけを取り上げた2001年発行の書籍。1982年、米国カーネギーメロン大学のスコット・ファールマン教授が学内に向けて 笑い「 : – ) 」と怒り「 : – ( 」を表した横向きの顔表現を提案したことが知られています。日本では1986年頃からパソコン通信で「 (^_^)」 のように記号を組み合わせた顔文字が使われるようになってきました。

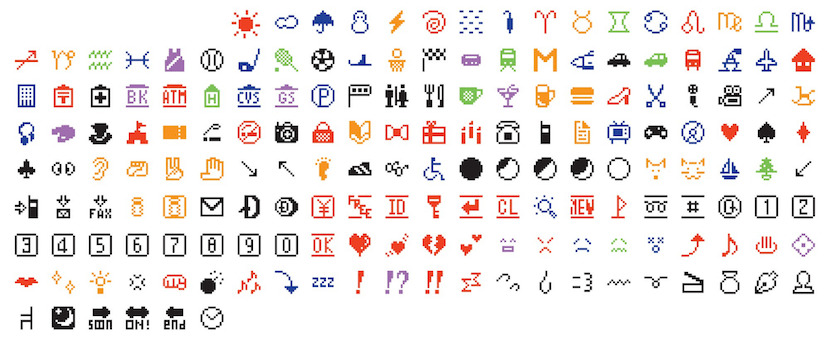

iモードに搭載された絵文字

1999年からサービスを開始した携帯電話のインターネットサービス「iモード」では176種の絵文字が使えるようになり、大きなムーブメントが起こりました。2016年にはニューヨーク近代美術館MoMAで絵文字の展示が行われ、その後、永久収蔵作品として保管されています。携帯電話が浸透する以前に広く使われていた日本のポケットベルでは文字や記号以外にハートマーク「♥」が使えたことが携帯電話の絵文字策定のきっかけとなったようです。

Emoji, by Shigetaka Kurita (MoMA)

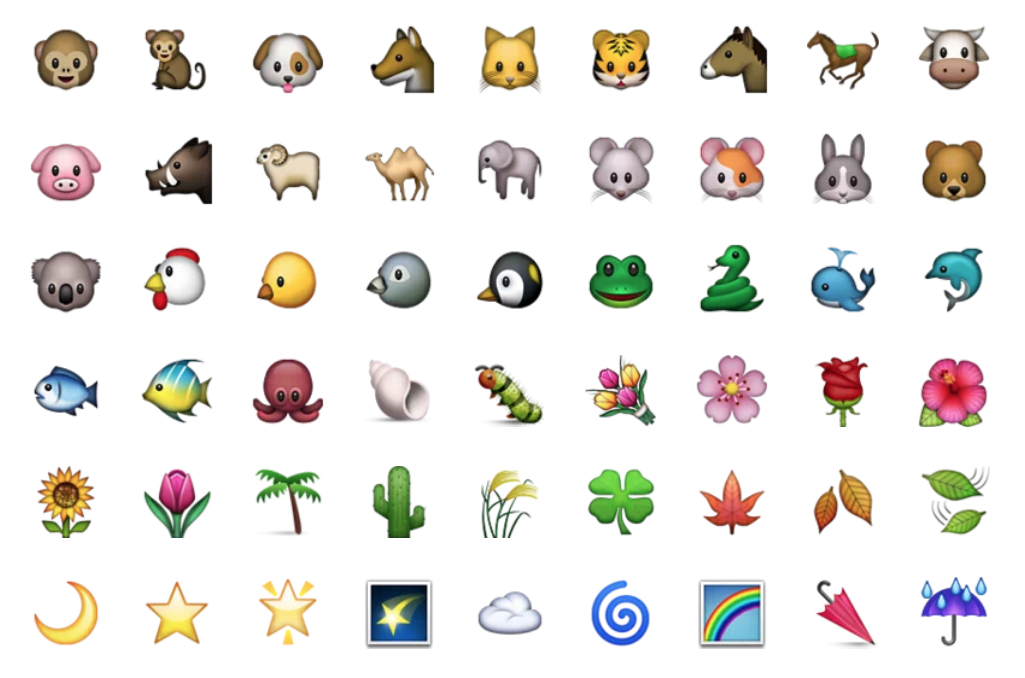

Unicodeで網羅され世界中で意味の統一

2008年ごろより、コンピュータ上で使われる多言語向け文字コードUnicodeで絵文字が共通的に扱えるようになりました。以後、デバイスやプラットフォームに依存せずに同じ意味を示す共通的な絵文字が使えるようになっています。さまざまな絵文字コードが年々追加されており、最近ではジェンダーや肌の色に配慮した絵文字も網羅されています。

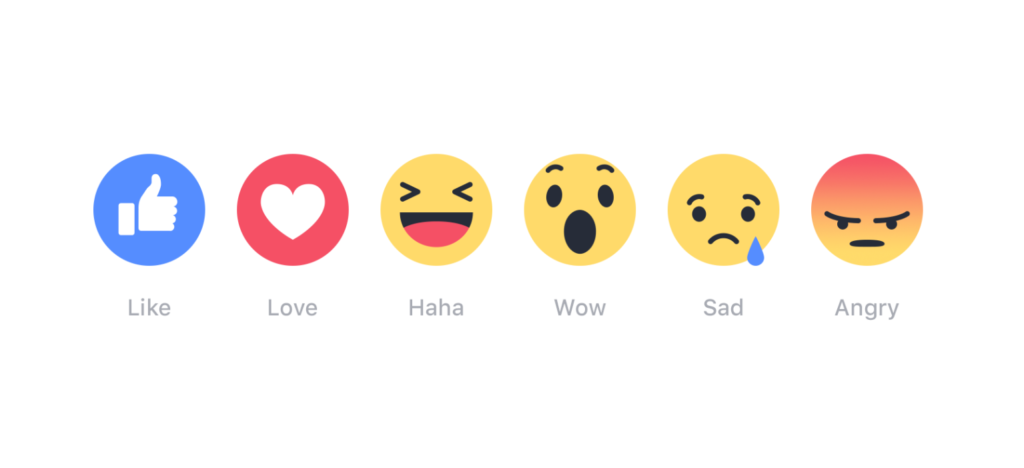

Facebookのリアクション絵文字

初期のFacebookには、CEOのマークザッカーバーグ氏の意向でLikeを意味する親指を上げたリアクションしか存在しませんでした。2016年頃、コミュニケーションの多様化を反映し、親指を上げたLike以外にも、驚きや爆笑などリアクションの6種類に増えました。これらはSNS上でよく使われている英単語の統計から「リアクション絵文字」にするものを選出したそうです。新型コロナウイルスが世界中で脅威をふるってからは、ハートマークを抱きかかえるリアクション(大切だね)が追加されました。

iPhoneの絵文字対応

2008年にまずは日本から、2011年には世界中でiPhoneで絵文字が使えるようになりました。 (^_^)や : ) などの文字や記号を組み合わせて表現するものではなく、アイコン的な1文字の絵文字表現が世界中に浸透するひとつのきっかけでした。

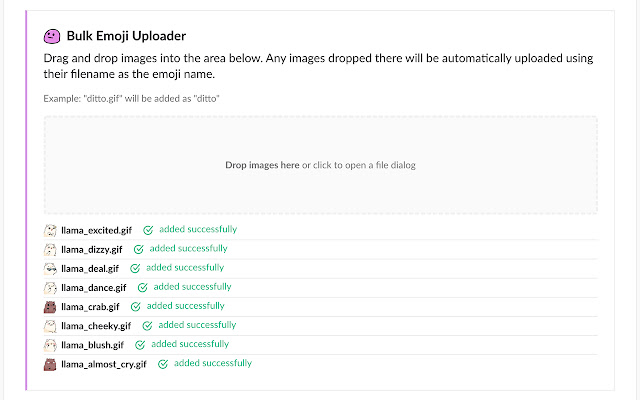

Slackでは絵文字でのコミュニケーションが重要な要素に

IT企業を中心に広く使われるようになったチャットツール「Slack」では、手軽にかつ自由にカスタム絵文字を作ることができ、その企業やコミュニティ特有の絵文字が使われています。Slackでの絵文字の活用方法や、オリジナル絵文字は企業文化やコミュニティの性質を表すとも言われています。

絵文字は、あいまいで感情的。素早く共感を伝えるもの

絵文字を活用することによって言葉の壁を越えたコミュニケーションを容易にし、相手に共感しやすくなると考えられています。素早く意思表示ができる便利さに魅力を感じる一方、どの絵文字を使うか悩んだり、SNSで友達から妙な絵文字が送られてきて、何を意味しているのか分からずに困ったことはないでしょうか?

絵文字を活用したコミュニケーションは次のような要素や印象があります。

- デジタルネイティブ世代には絵文字のないメッセージは堅苦しく味気ないものと思われがち

- 職場で使っても違和感のない絵文字と、家族や親しい友人との間で使われる絵文字の種類は異なる

- 同じ絵文字を同じ意味で利用している者同士は、親近感を覚え、絆が強まると考えられている

- 顔や表情を使った絵文字でも人によって解釈はさまざま

- 絵文字1文字で伝えられるニュアンスや情報は、文字情報におきかえると数文字分、数単語分に相当する

- たいてい企業内、特定のコミュニティ内だけで通用する絵文字、絵文字の解釈が存在する

- 本人に悪気はなくとも、文化や言語によってはネガティブな意味や性的な意味をもつ絵文字も存在する

文化や言語の壁を越えるのか、多様性を受け入れるのか

日本人が生み出し、日本文化が色濃く反映された絵文字は欧米でも “emoji” と呼ばれ、、いまでは世界中に浸透しています。ある意味では日本がもっとも誇れるデジタルプラットフォームかもしれません。普段利用している見慣れた絵文字も、文化や扱う言語が異なると意味が異なる場合があります。文化や言語はもちろんのこと、普段一緒に仕事をしている同僚と、または家族や友達同士でも時と場合によっては同じ絵文字を、違った意味や印象でとらえられることもあります。

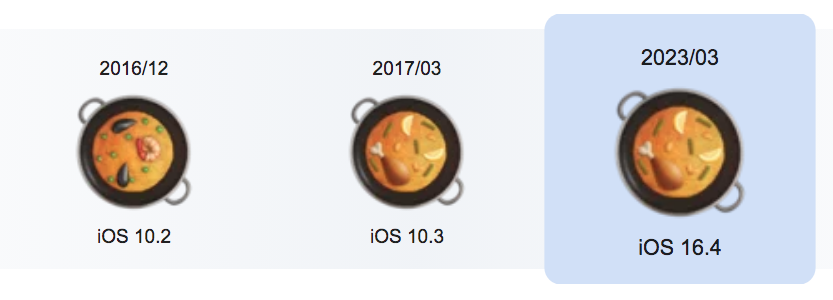

パエリアの絵文字

日本のレストランでパエリアを注文すると、たいていエビやイカ、ムール貝などが使われた魚介類のパエリアが出てきます。ところがパエリア発祥の地、スペインのバレンシア地方発祥の本来のパエリアはサフランで香りづけした鶏肉や野菜などを使ったものとのこと。2016年頃Twitter上で#ComboiPaellaEmoji という一大ムーブメントが起こり、Appleの絵文字をはじめとして多くのパエリアの絵文字が魚介風から鶏肉風に変更されました。(東京日本橋高島屋には、パエリア世界チャンピオンがプロデュースするパエリア専門店があります。ここでの一番人気、バレンシア風パエリアを注文するとパエリアの絵文字とそっくりなビジュアルに納得感を覚えるはずです)こういった食文化を含むさまざまな文化に由来した絵文字を充実させるために、2015年Emojinationという団体が設立されています。2017年頃に餃子の絵文字が加わったのはEmojinationの活動の成果と言われています。

土下座の絵文字

日本では「よろしくお願いします」や「ごめんなさい」といった意味でよく使われる「深く頭を下げている人」の絵文字は、「土下座」という極端な謝り方のある日本文化固有の絵文字です。土下座はひれ伏して、地面に頭を着けて行う礼のことで、武家社会の中で首を切られても文句はないという意味合いが込められた極端な謝罪の姿です。英語ネイティブの知人に「土下座」の絵文字について聞くと、今までずっと「汗をかきながら腕立てしている人」だと思っていたと言われて、妙に納得したことがありました。

お金に羽が生えた絵文字

お金に羽が生えた絵文字を見て、みなさんはなにを想像するでしょうか。急な出費? 散財? 財布に入っていた現金に羽が生えて飛んでいくと考える人が多いかもしれません。けれども文化や言語によっては、素早く稼ぐ、急に儲かる、急に札束が降ってくると考える人もいるようです。世界的にみるとお金が出て行くと考える人の割合と、お金が入ってくると考える人の割合はほぼ同じです。みなさんも「この絵文字の絵文字はこれに決まっている!」と思い込まずに、絵文字の意味を知人と再確認した方が良いかもしれません。

さて、さまざまな考えや感情を持つ私たち人間は、100%ブレなく、間違いなく、物事を伝えることが理想なのでしょうか。伝え方に曖昧さや、さまざまな解釈があるからこそ、人と人のコミュニケーションは成り立っており、それがおもしろくもあり難しいことなのかもしれません。いつも誰かにメッセージを送信するとき、「素早く共感が得られるのは絵文字だ!」と思いつつ、そこで絵文字を使うか使わないのか、妙に悩んでしまう自分がいるのも確かです 🙂

・・・

「A Design in the Life / 日常にあるデザイン」では、生活の中のデザインと、デジタル空間のデザインとの両方の切り口で、デザイン体験の解像度を上げる視点を提供していきます。なにか取り上げて欲しいテーマやご希望などがございましたら、ぜひ編集部までお知らせください。