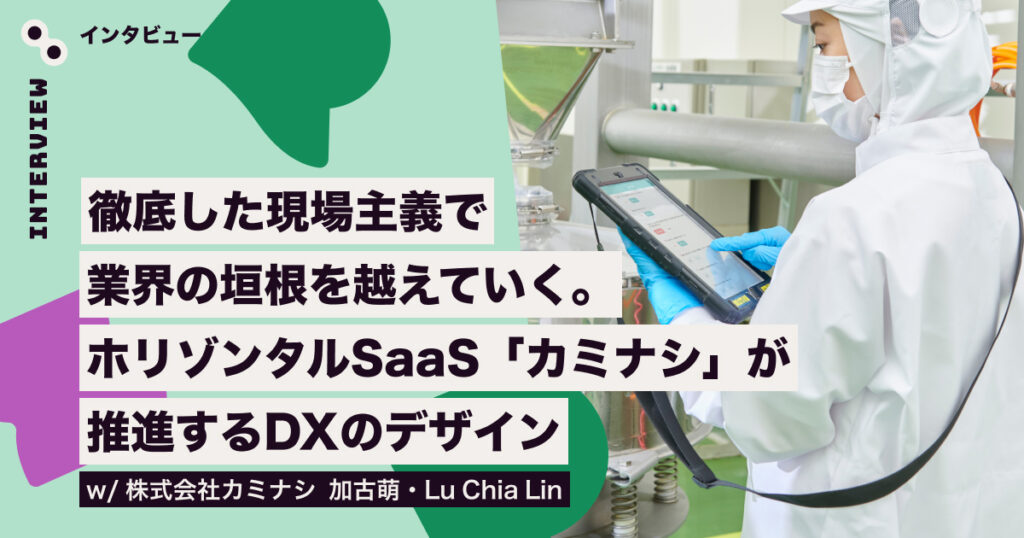

徹底した現場主義で業界の垣根を越えていく。ホリゾンタルSaaS「カミナシ」が推進するDXのデザイン

食品加工業や製造業など、ノンデスクワーカーの働く現場には今なお紙を使う慣習が根強く残っています。そのデジタル化のためにノーコードツールを提供しているのが「カミナシ」。さまざまな業界に変化を生み出すために、どのようなことを大切にしているのでしょうか?

加古萌 | PMマネージャー兼デザインチームマネージャー

株式会社ディー・エヌ・エーに新卒入社。新卒採用に従事した後、ソーシャルゲーム事業、キュレーション事業、ヘルスケア事業にてプロダクトマネージャーや事業責任者などを務める。2022年4月にカミナシに入社し、現在はプロダクトマネジメント、デザイン領域のマネージャーを務めている。2児の母。

Lu Chia Lin(ル・チャリン) | デザイナー

台湾出身。台湾、イギリス、中国でデザイン領域の仕事を経験し、2015年にビズリーチへ入社。複数の新規事業のUI/UXなどを担当した後、2021年11月にカミナシへ入社。現在は、新規サービスのデザインに携わっている。

どんな業界でも使えることを前提としたプロダクトデザイン

── はじめに「カミナシ」について教えてください。

加古:カミナシはノンデスクワーカーのための現場DXプラットフォームです。現場の非効率な業務をなくし、現場主体でDXを進めていくためのノーコードツールを提供しています。

現場ではいまだにコミュニケーションはFAXや電話で、記録や管理は紙で行われるため、その確認や転記など膨大なアナログ作業が発生しています。私たちはそういった非効率な方法を変え、業務プロセスをデジタル化し、現場主体でPDCAをまわせるようにしていくことが必要だと考えています。カミナシを導入いただくことで、現場の方がご自身でアプリを構築し、iPadなどで操作しながら記録や管理を行うことができます。

──特定の業界に特化しない「ホリゾンタルSaaS」のプロダクトであることも特徴ですね。

加古:プロダクトマネジメントやデザインの観点では、ホリゾンタルな業務系SaaSという領域は非常に難易度が高く、だからこそおもしろい分野だと思います。

業務のプロセスは業界毎にも、もちろん企業毎にも異なります。そのためカミナシの開発では、いろいろな業界の方に「なぜその業務を行っているか」「どう行っているのか」「どこに時間をかけているのか」などをヒアリングして、それぞれのプロセスを具体的に習熟した上でそれらを一度抽象化するという工程をとります。そうすると、実は異なる業界や企業でも課題の根本に共通する部分が見えてきます。その後具体的なソリューションに落とし込んで、それらを解決するものになっているのか吟味する。そうやって、具体と抽象を行き来しながらプロダクトをつくっています。

──業界が異なっても共通する要素とは、たとえばどのようなものがありますか?

ル:「帳票」(記録書類)を例にあげると、各業界で記入する項目や頻度は異なるものの、内容が変わらない「固定項目」と毎回内容が異なる「変動項目」があるということは共通しています。

たとえば食品業界であれば、点検対象となる「機械名」や「チェック項目」などは常に固定ですが、「商品の名前」「原材料の名前」などは帳票毎に異なります。これがホテル業界となると「シーツを整えましたか?」というチェック項目はどの部屋でも固定ですが、「担当スタッフの名前」は変動要素となります。これらは一見するとまったく異なるもののように思えますが、抽象化すると「固定項目と変動項目がある」という共通要素として捉えることができます。UIデザイナーは、それを踏まえて食品業界にとってもホテル業界にとっても使いやすいフォーマットを考え、プロダクトに落とし込む必要があるわけです。

加古:業界毎に担当デザイナーを分けるようなことはせず、複数にまたがりながらホリゾンタルSaaSとしてのデザインをつくっています。実際に現場を知るための機会も高い頻度で設けていて、昨年入社したメンバーは3か月で7社ほどに足を運び、20社近くにインタビューを行いました。

「使いやすさ」のヒントは現場の一挙手一投足にある

── 帳票のデジタル化は、カミナシのプロダクトにとっても中核となる部分ですよね。

加古:業界によっては、記録することが法律で定められているケースもあります。たとえば食品業界では、昨年「HACCP(ハサップ)」という国際的な衛生管理基準が完全義務化され、安心安全な食品を提供するために記録を残すことが法律で定められました。一言に記録と言っても、どこかに提出するためのものなのか、データを利活用するために取得しているのか、目的や用途はさまざま。そのため、「その記録はどういう意味を持つのか」という上流から理解する必要があるんです。

── 実際に現場で記録している様子を観察するときは、どのような部分に着目していますか?

ル:「どのような順序で記録を行っているか」を見ています。機材を操作しながらなのか、すべての作業が終わってからなのか。これらはUIデザインを行う上で大きな分岐点になります。

また、画面上の操作も重要なヒントになります。帳票を作成する際に、エクセルデータを見ながらコピペを繰り返しているのか、手作業で一つずつ入力しているのか。そのあたりも作業画面を覗いて観察しています。

ただし「コピペしてるなら一括インポートにしよう」と思っても、他の業界が別の方法で入力している場合もあるので、あらゆる業界のリアルを知り、その真ん中をとって一番適切な方法を考えるようにしています。そのため、やはり多くの現場にうかがって細かな情報を得ることが重要になりますね。

加古:工場などの現場はWi-fiが弱い場合が多いため、ボタンをタップしても反応が無く何度も押してしまっている場面を多数見かけて、「分かりやすいローディングマークが必要だな」ということに気づきました。他にも、現場ではゴム手袋をつけたまま画面に触れている方が多く、ボタンが小さいとタップミスが頻発するという発見もありました。

加古:どこでミスをするのか、何に気づきにくいのか。そういった細かな情報やログやデータでは見えない部分を観察して、現場にとっての「使いやすさ」がどういうことなのか具体的に見定めるようにしています。

デザインの一般常識を捨てて「現場でどう見えるか」で決める

── どんな業界にも使えるようにするために工夫した点はありますか?

加古:カミナシで記録したデータを、自分自身で用意したエクセルフォーマットの特定のセルに自動で出力できる「エクセル変換」という機能があります。

現場のお客様が入力するデータは、基本的に何かしらの形でクライアントや関係先に提出を求められている場合が多くあります。その際、フォーマットは相手先から指定されていたりするため、お客様の都合で変えることができません。それはどの業界でも同じなので、カミナシでフォーマットをつくるのではなく、各業界各企業で使われているフォーマットに対応できるようにすることを前提として機能を構築していきました。

── 非常に幅広い方が利用対象になると思うのですが、「どんな方でも使える」という点で意識していることはありますか?

ル:トレンドよりも、「現場において明瞭でわかりやすいか」を意識しています。利用者のボリュームゾーンは20代後半から50代前半ですが、80代の方がいたり、外国籍の方もたくさんいるので、特にアイコンの使い方には注意しています。我々のようなIT業界の人間はさまざまなアイコンを見慣れていますが、利用者のITリテラシーにバラつきがあるため、現場ではアイコンの意味が伝わらないケースが多々あるんです。見え方的に「ちょっとダサいかな」と感じたとしても、複雑なアクションや抽象的な機能はアイコンではなくラベルで示すなど、気を付けてデザインしています。

何より、一番大切なポイントは「現場でどう見えるか」です。暗い場所も多いので、そもそも普通の文字サイズやコントラストでは見づらいんです。

ル:前者は改善前のデザイン、後者が実際に採用したデザインです。通常の画面で見るなら前者で問題ないのですが、現場でiPad越しに見ると文字サイズも小さく、色味がぼやけてしまいよく見えないという声をいただきました。そのため、少しきつく感じるぐらいにコントラストを強く出しています。これもUIデザインとしては「ちょっとダサい」と思うかもしれませんが、基準は「実際に現場でどう見えるか」。前述した閉じることを示すアイコンに関しても、現場での見え方も踏まえて「×」マークとしました。

紙という素晴らしいプロダクトを超えるために必要な、総合的なアプローチ

── 紙に慣れ親しんだ現場へのカミナシの導入は、多少なりともハードルがあるのではないかと思います。馴染みやすいプロダクトにするために、心がけていることはありますか?

加古:カミナシでは帳票の設問設定などアプリ自体の構築は現場の方々が行うため、プロダクト上で使う言葉はかなり考慮して選んでいます。私たちが使っているような一般的な用語ではなく、現場が理解しやすい言葉は何か、毎回かなり議論しますね。

ル:最近新しく表形式で入力ができる機能をローンチしましたが、その際に使用した「取り込み項目」という言葉もそのひとつです。毎日変動する項目をどう表現するかは非常に難儀な問題で、どんな言葉であればあらゆる現場で一目で理解できるか議論しました。ポイントはどこかの業界の専門用語ではなく、抽象的だけどわかりやすい言葉であることですね。

加古:実は、この言葉に決まる前は「変動項目」「動的変数」などの表現を考えていたんです。最終的には実際に行う作業に即した視点で考え、「運用の中でお客さまがご自身でプロダクトの中に取り込む項目」であることが伝わるこの言葉に着地しました。

── プロダクト以外の部分でも、サポートの重要度は高そうですね。

ル:導入のボトルネックは「変えたくない人がいる」「推進する人がいない」のどちらかがほとんどです。前者の場合はプロトタイプを見せて導入後のイメージを持ってもらったり、「カミナシ導入したよ!」と紙のポスターを現場に貼って啓蒙することもあったりと、まずは現場の方が馴染みやすい方法をとるようにしていますね。

加古:後者に対しては、カスタマーサクセスチームと現場との連携を大切にしています。現場主体でPDCAをまわしていけるように、現場の中にカミナシを推進するプロジェクトチームを必ずつくっていただき、カスタマーサクセスチームがそれをサポートするという形をとっています。

「紙」って、それ自体は本当に素晴らしいプロダクトなんです。書いたものが一瞬で表現され、フィードバックまでのラグもありません。だからこそ紙からデジタルに変える意味を感じてもらうために、私たちはサービス全体を通じてそれよりも良い体験を提供しなければと考えています。

新しい企業文化を生み、可能性に気づく機会をつくる

── 現場の働き方を変えるプロダクトとして、今後カミナシが目指している姿を教えてください。

加古:人材不足の深刻化は誰が見ても自明で、ノンデスクワーカーの多い現場では特に顕著になっています。その対策としてスキマバイトサービスの活用などを進める企業も増え、短期雇用の方の比率が増えたり、教育や情報連携のためのコミュニケーションやタッチポイントも増えてきています。そうやって新たに生まれた現場の負担にも対応していくために、先日「まるごと現場DX構想」を打ち出して動きはじめています。

加古:実際の現場では、カミナシ導入のプロジェクトリーダーとして多くの企業さまが若手を起用する傾向があります。ノンデスクワーカーの世界では、豊富な経験を持ったベテランの方に若手が何かを教えるということ自体なかなかありません。カミナシの利用によって立場が逆転する体験がうまれ、新しい企業文化が生まれていると聞いています。やはり、まずはみんなに「自分の仕事は自分で変えられる」という実感と、変えられたという経験を得てもらいたい。カミナシが一人ひとりの才能を切り開く武器になり、もっと仕事を豊かなものにできるよう、これからも多くの現場と一緒にプロダクトをつくっていきたいと思います。

ル:弊社代表の諸岡は「次の世代が現場の仕事に興味をもって、自分たちなりの方法で取り組んでいけるように」と常に話しており、私もその言葉に大きな感銘を受けました。

これまでアナログで非効率な業務が、創造性や才能に制約をかけてきたのではないかと思います。それらをなくして集中すべき部分に集中してもらうことで、それぞれが持っているスキルを伸ばしていける世界をつくりたいですね。弊社のミッションである「ノンデスクワーカーの才能を解き放つ」ことを目指して、これからも頑張りたいと思います。

取材協力

株式会社カミナシ