Futures Designを実践するManyoneが語る、未来をデザインするためのマインドセット

「より良い未来を作りたい」そう思ったときに個人や組織はなにができるでしょうか。SDGsが策定され未来について考える機会が増えた昨今、「なにかをしなければ」と思ってはいても漠然としたイメージしか浮かばない方が多いと思います。

そんな中、「Futures Design」、すなわち未来のデザインを仕事にしている人たちがいます。Futures Designとは、この難しい時代を生き延びるべくより良い未来の道筋を考えたり、サポートをしたりするメソッドです。今回の記事では、デンマークのデザイン会社Manyoneに2022年に買収されたBespokeの共同創立者であるNicolasさんにFutures Designとその可能性についてお話を伺いました。

「現在」の積み重ねが未来をデザインしていく

── まず、Nicolasさんが立ち上げた「Bespoke」について教えてください。

Nicolas:Bespoke(ビスポーク)では「未来をデザインする」 をキーワードに、各国の事例調査とデザイン思考を組み合わせ、それぞれの企業に合わせた「未来戦略」の策定をサポートする組織として運営していました。簡単に言うと、変わりゆく社会、経済、そして環境の中で、企業の未来を考え作る手助けを行っています。私はBespokeの共同創立者であり、発足当初から9年ほどフォーサイトディレクターを務めています。

現在では特に、さまざな人を参加させながら未来の課題をより民主的に考えることを進めています。私たちがコレクティブフューチャリング(Collective Futuring)と呼んでいるものです。我々は自らのことを「フューチャリスト」とは呼ばず、「未来を総合的に探究していくファシリテーター」と言っています。新しい体験やプロダクト、サービスに未来への考えを取り入れられるようにして、より良い環境を作ることを支援しています。

2022年の夏にBespokeはManyone(メニーワン)というストラテジーとデザインをハイブリッドに行うデザインファームに吸収されました。Manyoneにはデンマークや世界の拠点にとても優秀なデザイナーやエンジニア、ストラテジストが所属しているので、かつて行ってきたストラテジックプランニングだけではなく、実際にプロダクトやサービスに落とし込むところまでできるようになったんです。

── Nicolasさんはどのように未来のデザインに取り組んでいるのですか?

Nicolas:まず、人々や組織がもっと「現在」について知ることからはじめます。

我々はよく「未来は存在しない」と言っています。私たちは「預言」をするのではなく、現在の文脈から「どういった可能性があるのか」未来の展望を考え、どういったものが現在の世界を構成しているかを理解しやすくするためのサポートをしています。なので、我々はフューチャリストではなく、ファシリテーターとして未来のポテンシャルを導いていきます。

── 「現在」を把握していない企業は多いのでしょうか?

Nicolas:その会社の現在だけではなく、いまは接点がないと思われる業界のことでも将来的に関係してくる可能性があります。そういったことを予期するのも取り組みのひとつです。

たとえば、歴史の中にはこんな事例があります。1860年代ニューヨークで世界の科学者や未来派の研究者を集めたカンファレンスが行われました。当時の移動手段は馬。「ニューヨークは人口がますます増えるだろうから、もっとたくさんの馬が必要になる。」という議論が行われました。しかし「馬のトラブルが多発しているので馬は増やせない、ということは都会に住み続けることは不可能だ」という結論に至ったんです。その話し合いの中では「新しい馬」として自動車が開発されていること、乗り物の新たなポテンシャルに目を向けることができませんでしたが、現実は彼らの予想とはまったく異なるものとなっています。

数十年前、アメリカの有名なレンタルビデオチェーン「Blockbuster」でも同様なことがありました。インターネットやデバイスの進化に合わせて人々の視聴環境は少しずつ変化してきましたが、彼らは早い段階でオンライン配信に移行することができず、競合他社に大きく遅れを取ってしまったのです。いまでは配信サービスが当たり前になりましたが、少し前までは想像もできなかったことですよね。ただこれはある日突然入れ替わったわけではないんです。

未来は遠い未知なるものではありません。現在の出来事や思考と、次へのアイデア、それに向けたアクションの積み重ねが明日を作っています。これを把握するのが未来を作る最初の一歩です。

── 言われてみると、なにごともひとつひとつの行動の積み重ねですね。

Nicolas:そうですね。そしていつも「未来は複数ある」と伝えています。現代の移動手段を見ると、自動運転の技術を進めている国があれば、いまでも馬に乗っている国もある。すべての場所や国で手段が統一されるわけではなく、過去のさまざまな選択の上でいまがあるんです。なので今後も未来はひとつではないと言えるでしょう。未来にはどんな可能性だってあります。また来週にもなにかが世界を変える出来事が起きるかもしれないですしね。

そんな中で、より良い未来を作っていきたいとみんな思っていますよね。経済危機、生態の危機、健康の危機、テクノロジーの危機、環境の危機……本当に過酷な時代ですが、「より良い未来とはなんだろう? この瞬間にはどういう選択肢を取るべきだろう?」と想像するためのサポートをすること、これがFutures Designのコアな部分です。

── 実際にはどのようなことをクライアントに提供するのですか?

Nicolas:見通しを立てる(Foresight)、シナリオを作る(Scenarios)、そして反映する(Response)の3つのステップにわけて考え、まとめています。

まずは現在置かれている環境と、どんな未来になりうるかを理解します。そして次のステップで具体的なビジョンや体験、製品やサービスを考え、それをどうやって反映させていくか、いまからできることを検討します。クライアントを巻き込んで、広く深く考えるためにデザインリサーチのテクニックなどを複合させて行うことが多いです。

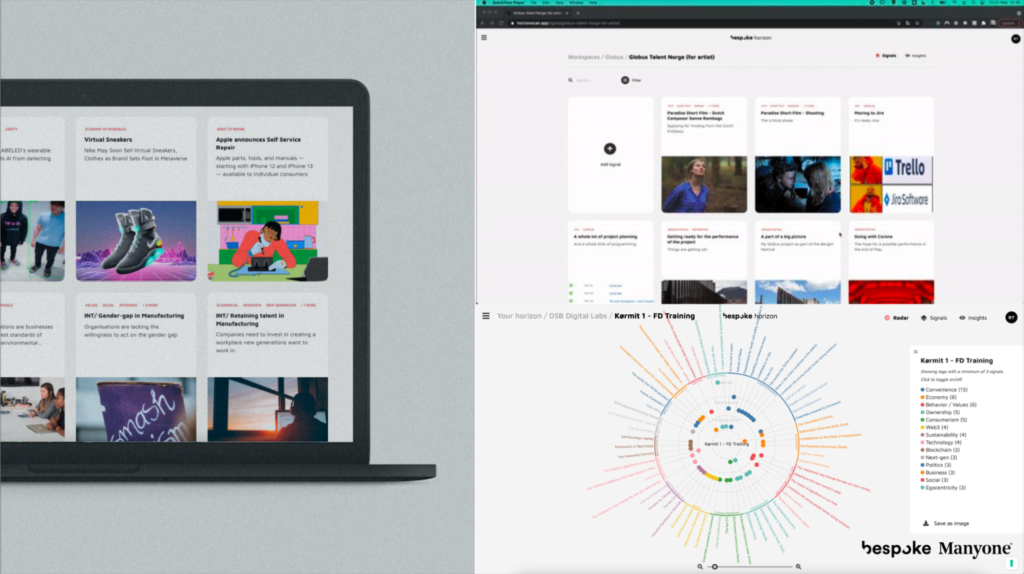

そしてテクノロジー以外にも、環境、経済、政治なども一緒に考えます。それぞれの要素を複合的に考えられるように、数年前我々は独自の戦略的洞察のためのソフトウェア「Horizon」を開発しました。幅広く収集された情報を可視化し、さまざまな変化がどのように環境に作用するかをわかりやすくできるツールなので、クライアントとディスカッションをおこなうときのサポートとなります。

── どのような企業との取り組みがあるのでしょうか?

Nicolas:本当にさまざまなクライアントがいますよ。

ヨーロッパの大手スーパーマーケットとの共同プロジェクトでは、未来の意義のあるコミュニケーションについて考えました。若者世代にはどういったコミュニケーション方法がトレンドなのか、それはどのように消費者とブランドを繋ぐものなのか、リサーチや考察をしています。

また、オンラインとオフラインのハイブリッドな働き方をリードするテクノロジー企業とは、未来にはどのような働き方や遠隔コラボレーションの仕方があるのかをテーマにプロジェクトを行っています。リモートワークが増えて、現在でも働く環境は大きく変化しているので、さらにこれからどうなるかを考えています。

日本の企業ともご一緒することがありますよ。たとえば、ポーラ・オルビス社とは未来の美容業界の展望について考えました。

このようにさまざまな調査やプロジェクトを通してそれぞれの今後のイノベーションについてより具体化していきます。それがプロダクトの開発、ブランディングやデジタルイノベーションなどあらゆるアクションに活かすことができるんです。

コロナ禍になってからのデザインの変化

── ここ数年、すごくたくさんの変化があって予想しにくくなっているのでは、と思っているんですが実際にはどうなのでしょうか?

Nicolas:はい・いいえ、どちらともいえます。私たちにとっても、いつでも未来は怖いんです。人間って自然と怖い想像をしてしまう性質があるんですよ。映画でも「小惑星が地球に衝突する!」など、そういう恐怖を感じるものが多いじゃないですか。

冷戦が起きていた時代にみんなが核爆弾を怖がっていた、なんていうのは歴史の授業で聞くような話でしたが、いまはそれが他人事じゃなくなっています。現代はもっと具体的な情報が飛び交っているのでより現実味があります。だから以前よりもっと心配になってしまうんです。昔はもっとそれぞれの国と国が離れていたので、そんなに自分ごとに感じなかったことでも、「自分に影響があるのでは?」と感じてしまいます。

物事が特段に昔に比べて複雑に、カオスになっているわけではないと思います。ただ、情報のスピードがとにかく速くて、人々はものすごくたくさんのものを消化しなければならない世の中です。

── 企業にとっても、予想ができないことが増えて困惑しているのではないでしょうか。

Nicolas:そうですね、コロナウイルスが流行する前の2019年から3年ですごく変わったので、少し先のことでも以前よりぼやけて見えるようになりました。来年はこうなるだろうと予想しても、まったく違うことになる可能性もあります。今年も予想外のことばかりでした。

ただ、人間は意外と順応性が高いんだなとも思いました。毎日のように戦争だ、感染症だとクレイジーなことが起きていても、日常は続くし、生活をしなければならない。それもまた不思議な感じがしますね。

── そういった変化は、Nicolasさんたちの仕事を難しくしているのではないですか?

実はそれはあまり感じていないんです。やっていることはあまり変わらないんですが、変わったことといえば、よりコンスタントに人と話し合うようになりましたね。いままでは2年に1度大きなプロジェクトをやっていた会社とは、四半期に1度小さいプロジェクトに切り替えました。予想外の変化がある可能性を加味した上で考えるようになったんだと思います。

── 確かに、大きな目標を描くよりも細かく振り返りながら進めるほうが時代に合っていそうですね。

大きな社会問題のひとつである気象変動に対しても、10年後にはどうなっている? 5年後は? 2年後は? 来月は? と、見ている範囲を狭くしていくとなにから始めればいいかがわかってくるはずです。

過去を繰り返さないためには

── Futures Designの話の中でも、歴史のことや過去のことも多く出てくるんですね。

Nicolas:過去を振り返ることは、ものすごく大切なんです。我々はいつも歴史を繰り返しています。たくさんの文明が生態系や自然を壊し、資源を枯渇させることで衰退していきました。雨や水が不足して、餓死する人々がいる。そうすると暴動が起き、大なり小なり対立が生まれます。そういったことが歴史の中で繰り返し繰り返し起きているんです。

今起こっている戦争に関しても、現代にこんなことがあるんだと驚いています。彼らも未来のためにさまざまなアクションを起こしていかなければならないのに、とにかく生き残ることを最優先させなければならなくなっています。

── とても複雑ですよね。歴史が繰り返されていることを実感します。

Nicolas:もうひとつ、テクノロジーへの恐怖も繰り返されています。メタバースやAIなど、素性が知れない部分があって怖いですよね。新しいものへの恐怖は過去にもありました。テレビが出てきたころ、「これは最悪の発明だ」と言われていたんです。なぜなら、人々が本を読むことをやめてしまうから。しかしさらに遡ると、本や印刷の技術が出てきたころは人々が話さなくなるのではと心配されていました。新しく理解できないものはいつだって怖いんですが、いつも人間はそれをものにしてきました。

私が人の営みの美しさを感じるのは手書きの詩ですが、その詩を書くための紙と鉛筆だって、人が生み出した技術です。さらに遡ると、言葉だって人間が作り出したとてもハイコンテキストなテクノロジーですよ。

そうやってテクノロジーは浸透していくものなので、メタバースなど最新のものも今は突拍子がないものに見えても、いずれは受け入れられ、必要だと思う人も増えるかもしれないですね。

── 新しいものや技術を提案するとき、クライアントに受け入れられないこともあるのではないでしょうか?

Nicolas:当然あります。「これは私たちのビジネスとは合わない」と否定されることもあるんですが、「長い目で考えると、いま変化していることを取り入れていかなければと最悪、あなたのビジネスを脅かすことになる可能性がありますよ」と厳しい意見を伝えなくてはならない場面もあります。しかし、多くのクライアントはそういったことを聞きたくて依頼してくれているので、だいたいの場合は受け入れてもらえていますね。

また、多くの企業は「良い変化を起こしたい」と考えているんです。働いている人たちはポジティブな変化を社会にもたらしたい、と思っているんですよね。だからこそ、私たちに相談をくれます。

── 環境問題やSDGsについて唱えている会社は、自社ブランディングやマーケティングのためにやっているように見えることもあるのですが、それはどう感じますか?

Nicolas: そういったこともあるのかもしれませんが、まずは声を上げる、啓蒙することから始めるのも大切なことだと思います。

それがもしブランディングのためだったとしても、それを知ること、啓蒙していくことが未来を明るくするためにつながることもあるのではないでしょうか。

── Nicolasさん、未来を考えるきっかけとなるお話をありがとうございました。次回はぜひ日本でお会いしましょう!

日本のアニメや漫画の話でも盛り上がりました

関連リンク

Manyone

https://manyone.com/