人が考える「分け方」とは?

A Design in the Life / 日常にあるデザイン #6

実はとても難しいカテゴリ分類

1990年代に初めてアメリカに行ったとき、ショッピングセンターの巨大さと売っているものの大きさに圧倒されました。いまでこそコストコやIKEA、ホームセンターのような倉庫タイプの大型販売店が比較的身近に存在しますが、当時の私にとって高い天井まで積み上げられた広大な店舗はとても衝撃的でした。そこには1ガロン以上あるオリーブオイルのボトルや、一生使い終わらないかもしれないストロー数千本パック、何十種類ものオレンジジュースの派手なパッケージが並び、種類も量も山のような物量に驚いたのです。そんな巨大な倉庫のような店舗でも、あるルールに従って商品が分類されていることで、商品をみつけることができます。

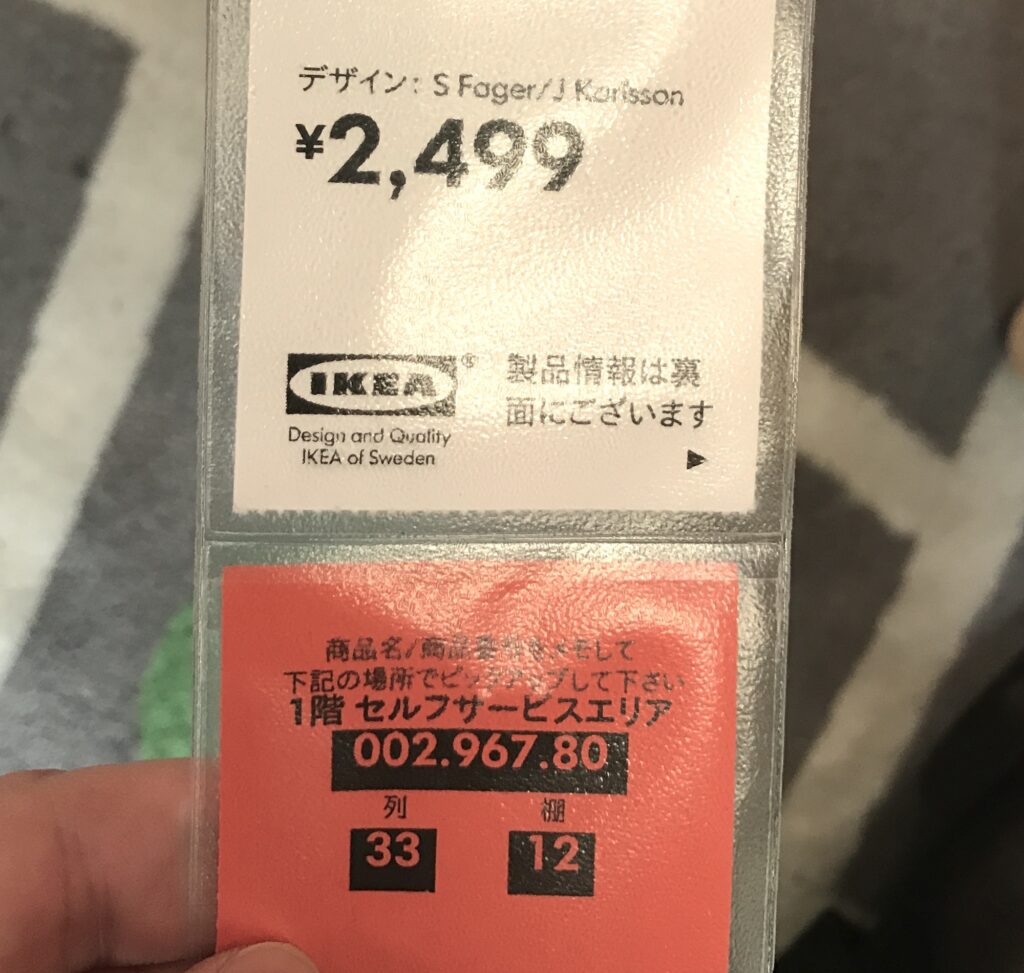

IKEAでは読み取りやすく「数字3桁.3桁.2桁」に区切られたの整理番号や棚番号、用途ごとにカテゴリ分けされた情報で商品を探し出すことができます。「3桁.3桁.2桁」に区切られているのは人間の短期記憶の仕組みを考えたもので、単に8桁連続の数字を探したり覚えたりするよりも便利です。店内では食品や衣類、果物、肉類といったカテゴリごとに分かれて展示、販売されており、倉庫では数字を頼りに探すことになります。みなさんも、よく行く慣れた店舗であれば目的のものをすぐにみつけ出せるでしょうが、小さなコンビニや書店などの初めての店舗だと、どこになにがあるのかみつけ出すのが難しいのではないでしょうか。

たとえそれが理路整然とカテゴリごとに整理されていたとしてもです。また、どこに分類されているか判断したり、該当するカテゴリを思い浮かべられないものにいたっては、さらにみつけることが難しくなります。

自分で分類、みんなで分類(主観的分類と客観的分類)

世の中にある大抵ものは、Location(場所)、Alphabet(アルファベット、名前順)、Time(時間)、Category(カテゴリ)、Hierarchy(階層)の頭文字を取ったLATCHという法則、つまりは場所や名前順、大きさや重さ年代といった順列で分類することができます*1。このうち名前順や大きさ順などは誰が分類しても同じ客観的分類方法ですが、カテゴリ分類はカテゴリの分け方、どのカテゴリに属すのかは人によって解釈が異なる主観的分類方法になります。

(*1) 参照動画:Richard Wurman – Interview TNP

みなさんがホテルや旅館といった宿泊先を分類しようとすると、どういったカテゴリで分類するでしょうか? または、利用者としてどういった観点で宿泊先を決定するでしょうか。料金、場所、利便性、広さ、景色、それとも交通の便……? もちろん休暇旅行なのか、仕事の出張なのかでも判断条件は異なるでしょう。

住まいを宿泊先にしてしまう大胆なサービスとして世界中で浸透しつつある「Airbnb」は、「泊まる」という体験そのものを重視したカテゴリ分類をしています。想像しただけでもワクワクする分類です。

手作りグッズを販売、購買できるプラットフォーム「minne(ミンネ)」では、利用者が迷わないよう、カテゴリ分類が工夫されています。それは一見気づきませんが、よく見ると分類名が重複しているのです。たとえば「文具・ステーショナリー」「ニット・編み物」「ぬいぐるみ・人形」と、同じような分類でも人によって呼び名や解釈が異なるものについて悩まないよう、両方書かれているのが親切なところです。

同じく手作りグッズを販売、購買できるグローバルプラットフォーム「Etsy(エッツィー)」では、数千万個に及ぶ商品に販売者がタグをつけて分類できます。しかし運営サイドではどういったタグが適切なのか悩んだため、最大13個のタグが付けられるように、また利用者が勝手にオリジナルのタグを作って分類できるようにしました。Etsyには分類のためだけに情報アーキテクチャの専門家が3人ほど在籍しているそうです。(参考資料 Crafting an Etsy Taxonomy — IA Summit 2016)

大量の情報や商品を扱う場合カテゴリ分けは必須ですが、どういうカテゴリを設定すれば良いのでしょうか。いくつかポイントがあります。

・もれなく、ダブりなく

(「その他」という曖昧な分け方にならないように狭い範囲を示す言葉で分割)

・同一の分類軸

(色なら12色で分類するなど、偏らず一般的な条件で分ける)

・適切なラベル

(複数の解釈を防ぐ、誤解を招かない表記に)

・意味のある集合で

(動物園の生き物の分類で、動物という大きすぎるカテゴリを作らない)

・バランス良く

(分類したときに特定のカテゴリに集中しないように)

・具体的な言葉を使い、感情を示す言葉を使わない

(「美しいお皿」などの人により解釈が異なる表記は避ける)

分類が難しいものこそ大切に

先に紹介したLATCHで大抵の事柄は分類できますが、分類が難しい情報もあります。たとえば人にまつわる分類、物語にまつわる分類などもLATCHでは的確な分類が難しいもののひとつです。

中でも都市やその都市を表記する地図など、現実世界の混沌とした状態を整理し分類するには独特の工夫が必要になります。そういった整理しきれない混沌とした情報を理解する切り口を示している本があります。それが私のお気に入りのガイドブック『ACCESS』シリーズ、そしてイギリス発グローバル情報誌『MONOCLE』のトラベルガイドシリーズです。ACCESSシリーズは情報アーキテクチャの生みの親であり、LATCHの分類法を提唱しているRichard Saul Wurmanが監修した旅行者向けガイドブックです。

最近ではスマートフォンの地図アプリなしではどこへも行けず、すっかり頼り切っている毎日ですが、地図アプリではみつけにくい場所を探したり、ふと寄り道したり、自分が知らない誰かのおすすめの場所をみつけ出すのは手間がかかります。

丸の内周辺のわかりやすい地図と主要な施設の解説。銀座の街並み、狭い紙面でホール座席の様子も。

丸の内、谷中などのガイド。いわゆる観光名所だけではなく、日本的で興味深い雑多な事柄も紹介。

この2冊は発行年が30年以上違いますが、本質は変わっていません。限られた紙面に凝縮された情報が満載です。有識者による話題と「編集」という視点で、情報を多くもなく少なくもなく、適切な順番と配置で、探しやすく、かつ理解しやすくしていて、複雑な情報を複雑なままわかりやすく提示しているのです。

もちろん『TOKYO/ACCESS』は40年前の情報なので、いまはない建物や店舗があるのは致し方ありませんが、人の認知能力や人が欲しがる情報といった事柄はスマートフォン時代の現代も実は大きく変わりはないのだと再認識させられます。

ただ、そこで忘れてはいけないのは、分けなくてよいものを分類してしまったがために失われてしまうものもあるということです。たとえば一人の職人が作っていた工程を、複数人で作業できるよう手順を標準化し分担して作業した場合、言語化できなかったちょっとした事柄が意図せず失われてしまうような感覚です。

イソップ童話で、鳥の国と獣の国を行き来していた「コウモリ」のような要素が極端で強制的な分類によって行き先がなくなることもあるのです。

いまという情報過多の時代だからこそ、自分たちが持っている情報やサービスをどう分類するか、どうやったらわかりやすい形で伝えられるのか、じっくり考える時間を持つといいのかもしれません。そしてそういった配慮こそデザインの本質かもしれないと考えています。

・・・

「A Design in the Life / 日常にあるデザイン」では、生活の中のデザインと、デジタル空間のデザインとの両方の切り口で、デザイン体験の解像度を上げる視点を提供していきます。なにか取り上げて欲しいテーマやご希望などがございましたら、ぜひ編集部までお知らせください。