違和感をデザインに活かす

A Design in the Life / 日常にあるデザイン #5

ポジティブな違和感とネガティブな違和感

知り合いのフォントデザイナーは、世の中にあるさまざまな文字を見ていつも細かな違和感を持ってしまうそうです。そのため自分の部屋からは文字を排除しており、壁掛け時計も文字の無いものを使っていると少し悲しそうに言っていました。それは専門性を極めたすごさでもあるとともに、なかなか楽しくも辛い人生だなと思いました。

フライドポテトに敷かれていた紙より

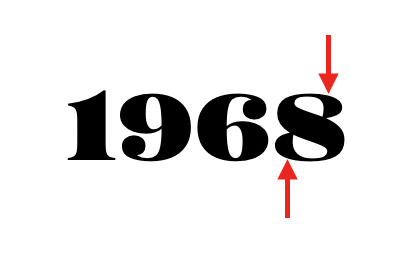

本来であれば、[6] と同じように、[8] も左右に太い部分あるはず

読みやすく美しいデザインが向かないときとは?

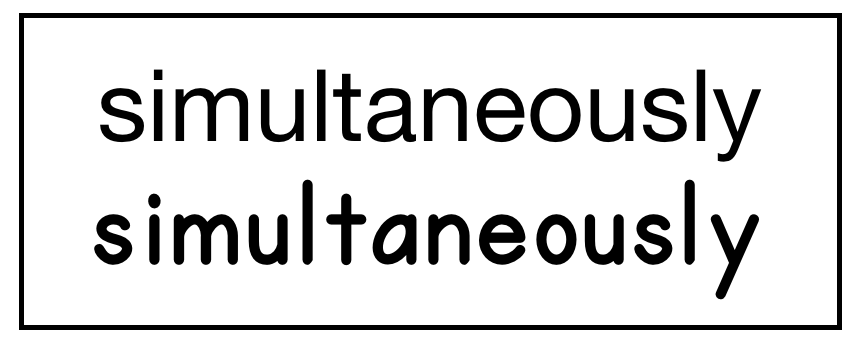

ある調査によると、Simultaneously(同時に、一斉に)という単語は、英語を学ぶ高校生が綴りを間違える英単語第1位だそうです。そこで気づいたのは、はたして学習用アプリなどの読みやすい文字や読みやすいフォントは、英語学習に役立つのか? といった疑問でした。

一般に広く使われている、長い歴史のある美しいフォントを用いると、あまりにも読みやすいため単語の綴りはさほど印象に残りません。それも日本語のように文字の形で認識するタイプの言語ではなく、単語の綴りで認識する英語であればなおさらです。

たとえば「タイポグリセミア(Typoglycemia)」という現象があります。単語の最初と最後の文字さえあっていれば、綴りが間違っていたとしても脳が自動的に補完し、そのことにあまり気付かずに読み進めることができ、意味が把握できてしまうといった人間の認知能力の特性のひとつです。

If Yuo’re Albe To Raed Tihs, You Might Have Typoglycemia.

もし このぶしんょう が よめていのるであれば それは タイポグリセミア です。

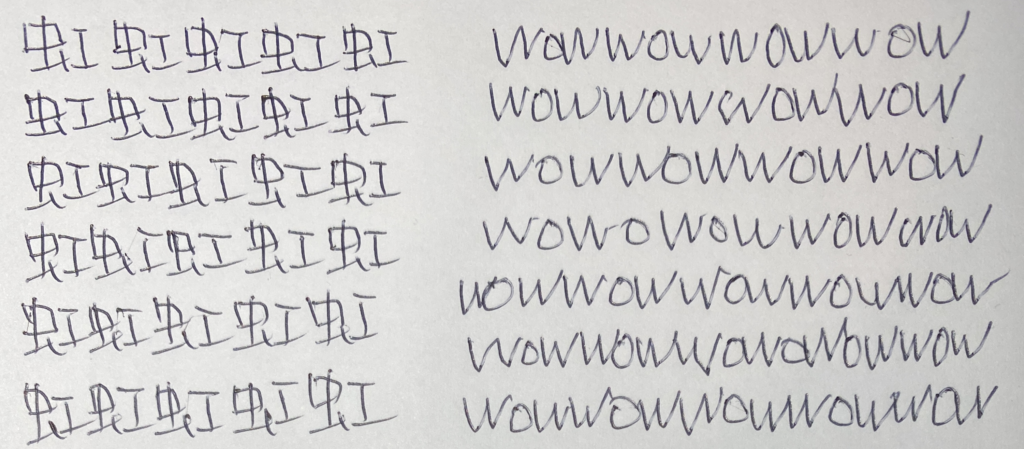

一方、手書き風に工夫された独特のバランスをもったフォントで記述すると、たんに目で文字を追っているだけでも、自分が単語を手書きで書いて覚えているような感覚になります。つまりは「読みにくい」方がひとつひとつの文字を意識するので、単語の綴りを覚えやすい、間違えにくい気がしませんか?

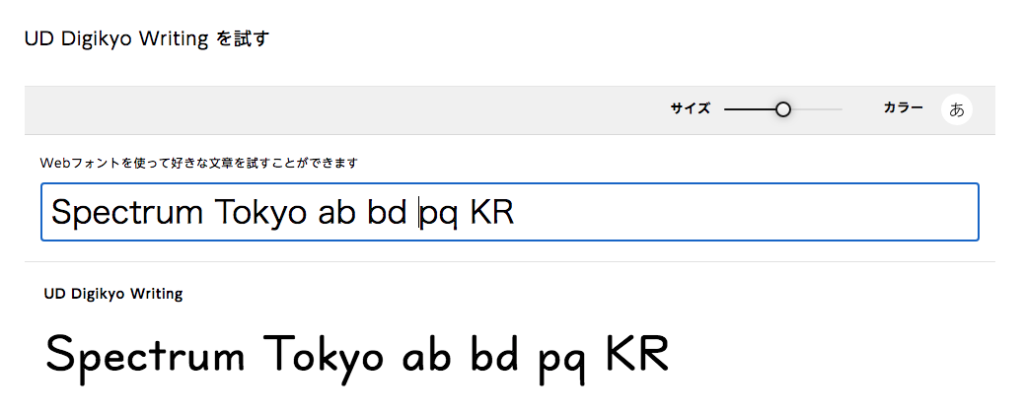

日本の小・中学生向けの学習用、教科書用にデザインされたフォントは手書き、つまりは筆記体に近い文字で表現されています。p と q や b と d が鏡で反転したような完全な左右対称にならないよう、それぞれの文字をペンで書いた形に近づけています。

幼児が文字を覚え始めのころ、左右反転した文字を間違って書いてしまうことからわかるように、左右反転しているだけの文字は見分けづらく、どちら向きなのかが印象に残りにくいのだと考えられます。もちろん個人差もあるでしょう。読みやすくデザインされた美しい文字は英単語の暗記のためには逆に読みづらく、一文字一文字の印象が異なるフォントで若干の違和感や手書きの感覚があった方が読むときにひっかかりがあり、学習には向いているではないでしょうか。

また K や R もペンで書くときの筆跡に似た形をしています。

日頃から生活の中で見かけるデザインの違和感を言語化して指摘できる卓越した感覚を持ったデザイナーもいれば、多くの人にとってはなんとなく変、なんとなく違和感があるけれど、それがなぜだかわからない、好みではないと感じる場合もあります。デジタルデバイス上で見るフォントやアイコン、ロゴなどから感じる印象は、文化や環境、扱う言語にかかわらず、誰もが比較的似たような印象を受けるものだと考えています。もちろん一時的な流行り廃りや、歴史の影響を受けたデザインなどもあるでしょう。

違和感をデザインの判断に生かす

フォントやアイコン、ロゴなどをデザインする際、視覚補正(Optical Adjustment)と呼ばれる、幾何学的な正確さよりも、視覚的な印象のために微調整をする作業を行います。

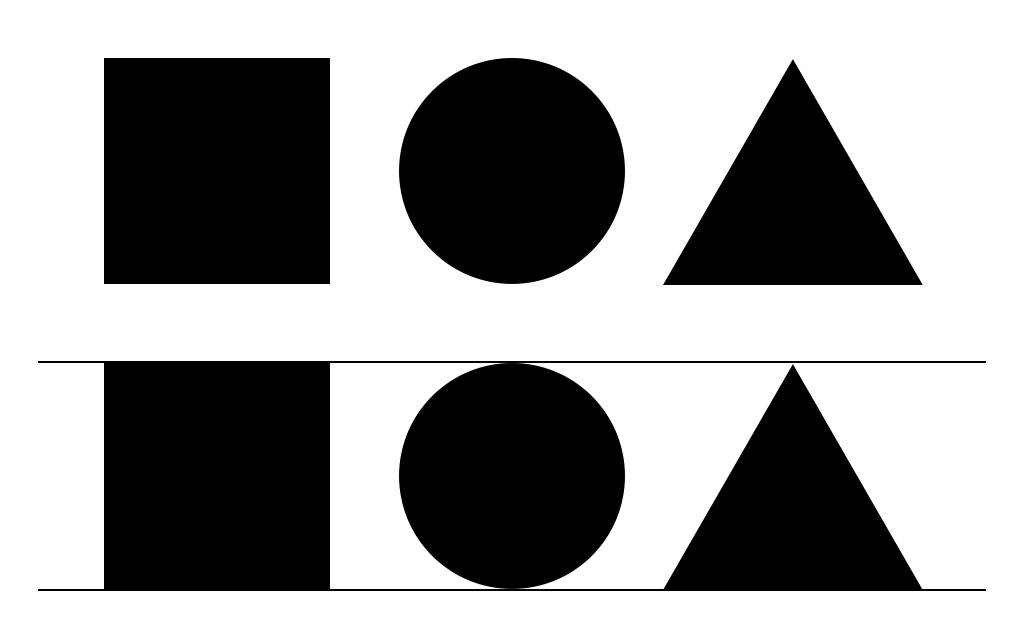

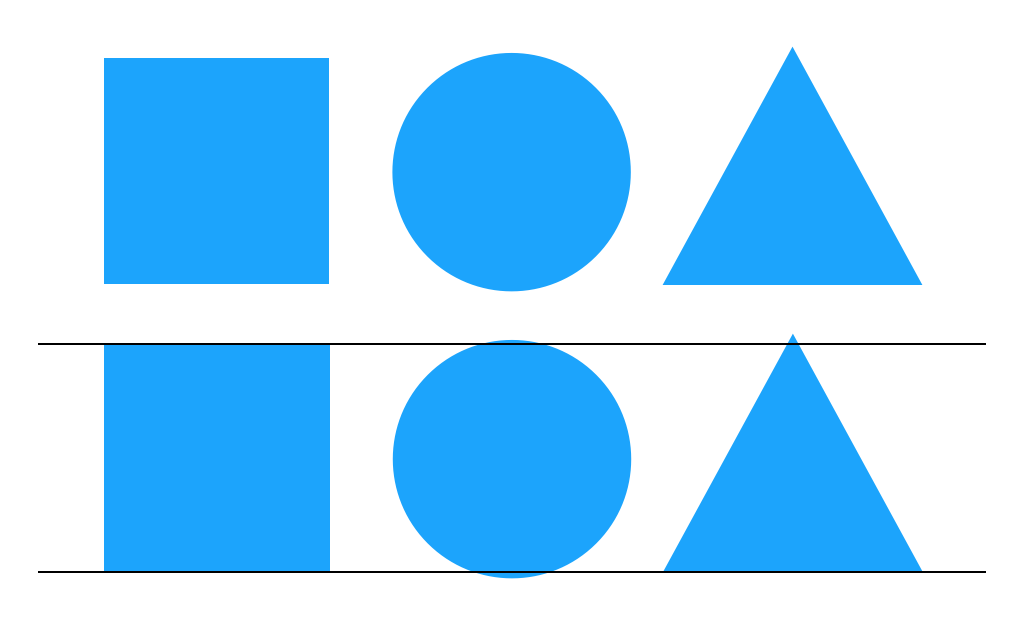

以下の画像は視覚補正の例です。数値的には同じサイズの四角、丸、三角は実際には同じサイズに見えないため、場合にもよりますが若干の補正を行うのが通例となっています。

この違和感のある部分に若干の修正を加えて「正しく感じられるように」する考えは、デザインにおけるさまざまな事情に役立つと考えています。またその考えは、デザイン全般はもとより、文章やコピーライティングに対する違和感についても同様です。

では、あるひとつのデザインを見て、違和感があるのかないのか、どうやって突き詰めて判断していけば良いのでしょうか。

たとえばロゴデザインやアイコンデザインなど、あまりにも長時間、多数のパターンを製作していると、そのうち「ゲシュタルト崩壊」とよばれる認知能力が低下する状況に陥ります。その場合、見るもの全てが違和感無く、または全てに違和感があり正確な判断がつかなくなることもあります。

そういったデザイン作業をしすぎたときでも違和感を見つけ出し、改善していくためのコツとして次のような工夫をしています。

●カラー素材の場合、白黒(モノクロやグレースケール)に変換して見る

●アイコンやロゴ、フォントデザインの場合、逆さまから見る、裏がえしてみる

●目を細めて見る、画面や紙から少し離れて、遠くから見る

●焦点をずらし、目の端で見てみる

●ディスプレイ画面ではなく、紙に印刷して見る

●順番に見ない、読まない。逆から(下や右から)見る、読む。

●意味を考えずに制作物の色や形だけを確認する

●文言の表現を確認する際、わざと読みづらいフォントに変換して見る

●声に出して描かれているものを順に読み上げる

●時間を空けて、できれば少し寝てから見直す

●いま見ているものには、必ず間違いがあると考え、間違い探しの気持ちで見る

●数字と固有名詞は何度も何度も確認する

できれば製作者ではない、他の人に確認や評価をお願いしたり、違和感や間違いがないかを確認したりしてもらえると良いですが、切羽詰まった状況だと誰にも頼めないような場合もあります。そんなときでも常に違和感を抱きつつ観察眼を鍛えておくことで、客観的なもう一人の自分に確認やアドバイスをもらうことができるかもしれません。もちろんこれらはデザインレビューにも役立つ手法です。

・・・

「A Design in the Life / 日常にあるデザイン」では、生活の中のデザインと、デジタル空間のデザインとの両方の切り口で、デザイン体験の解像度を上げる視点を提供していきます。

なにか取り上げて欲しいテーマやご希望などがございましたら、ぜひ編集部までお知らせください。