破壊と創造を繰り返し、本質を追求し続けるデザイナー、野村惇

人にはそれぞれ思想や世界観があり、その元となるインスピレーションやルーツがある。一見ひとつひとつはランダムな点に見えても、それらは線となって今の活動のなにかの糧になっているはずだ。だから、さまざまな人がさまざまなデザインをするのだ。

・・・

今回は、エンジニア、デザイナー、UXリサーチャー、さまざまな職種での経験から、解体と再構築を繰り返すことでプロダクトの本質に向き合い続ける野村惇さんのクリエイティブルーツを探ります。

野村惇さん

大学で工業デザインを学んだのちUIデザイン制作会社に入社。その後所属を移りつつ、10数年ほど受託系のUIデザイン業務に従事する。デザインとエンジニアリングの境界部で活動することが多く、エンジニアリングを中心に活動していた時期もある。2019年4月にBASE株式会社へ転職。2021年以降は業務領域をUIデザインからUXリサーチへとシフトさせていて、現在ではUXリサーチを主務としている。

1. 仕事やものづくりへの哲学、こだわりはなんですか?

「作るモード」と「壊すモード」の切り替えを大事にしています。壊すというよりも、「引き算する」とか「棄てる」とか「解体する」といったほうが正しいかもしれませんが、ひっくるめて「壊す」と呼んでます。

「作る」だけはツールや方法を知っていたら誰でもできますが、反対に壊す決断ってなかなかできないんですよね。固執しすぎちゃうのかな。制作物をどう継続していくのか、作ったあとのことまで考えられるのが、プロフェッショナルだと思います。

作ったあとのことを考えるようになったのは、高校時代の経験がきっかけです。文化祭で、クラスメイトと一緒に使われなくなったハンドボールとペットボトル、トイレットペーパーなどを使って担任の先生を模した人形を6体作りました。イベント終了後は、「捨てるのはかわいそう」とクラスメイトがいうので、各々が引き取ることになったのですが、予想どおり人形たちは学校のいたるところで放置されゴミとなっていました。私は制作者としての責任を果たすべく、学校中を探して、人形を収集し、解体、分別するという作業を一人で行ったという思い出があります。作ったあとのことまで考えること、制作物に対する周りの意識に着目するようになったのは、この経験からきていますね。

壊すモードを実践しはじめたのは、大学生のころです。研究のひとつとして、コードをかいてUIのプロトタイプを作っていたのですが、そのときはまだ全然プログラミングの知識がなく手探りの状態でした。作っていくとコードがこんがらがっていって、「どうにもならん……」となってしまうので、「頑張って作ったのにな……」と思いながら、ゼロから作り直していたんです。このときに、「ちゃんとしたものを作ろう」と思うならば、途中で1回全部ぶっ壊すことを決断するタイミングが必ずでてくるなと、学びました。それからどんなものであっても、一度壊して作り直さなければいけない時が来ることを念頭において、プロダクト作りに向きあうようにしています。

2. あなたが仕事をはかどらせるためにやっていることや、愛用しているものがあれば教えてください。

タスクを捗らせるために、「タスクを細分化する」「毎日仕事が終わるタイミングでタスクリストを更新する」というのを習慣化しています。仕事もプライベートもタスク管理は、Notionというツールで行っています。いろいろな方法を試してみたのですが、普通のメモに箇条書きで書いていくのが1番シンプルで自分には合っています。大きいタスクを細分化して、1個終わるごとに削除していく行為が前進しているという手応えがあるので安心しますね。ひょっとしたら、子どものころのラジオ体操カードが根幹にあるかもしれません。毎日、スタンプで空白が埋められていく感覚がとても好きでした。

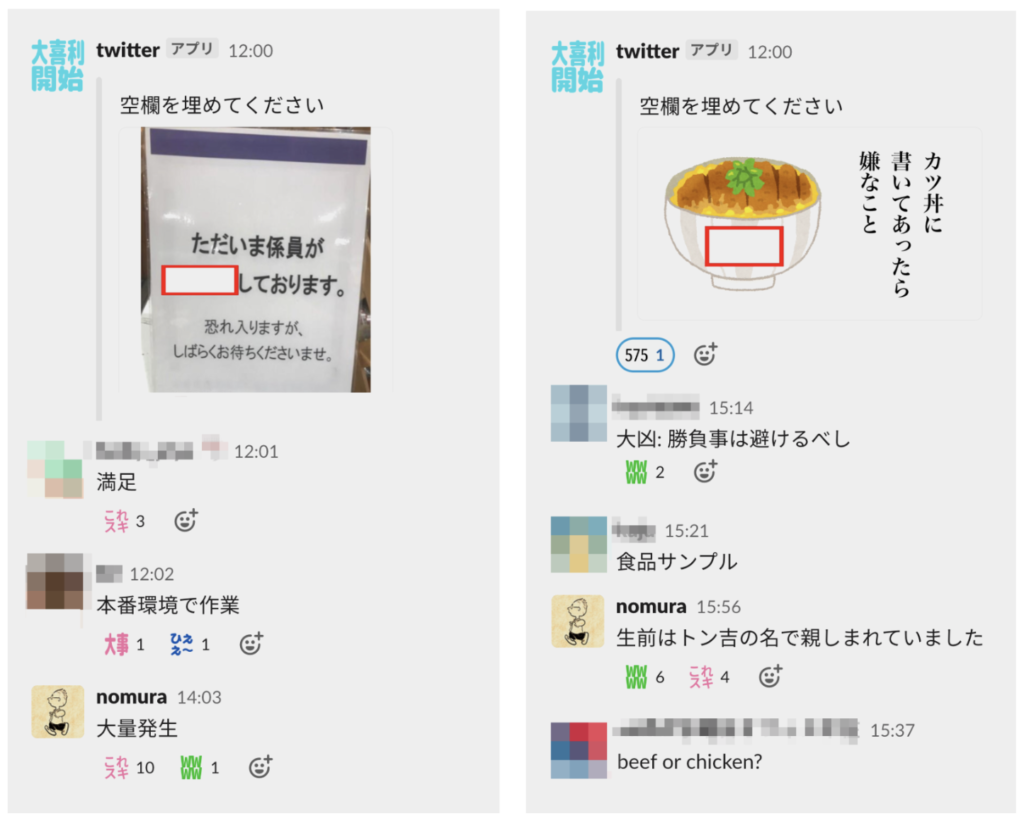

また、仕事を捗らせるために取り組んでいるわけではないのですが、社内のSlack大喜利チャンネルに積極的に投稿するようにしています。毎日決まった時間にお題を出してくるBotなんですが、目にはいったら頭のなかにひっかけておいて、ひらめいたら投稿します

リモートワークで社内メンバーと顔合わせる機会が激減していますが、プロジェクトが一緒になった初対面の方と、「大喜利のあれ、面白かったですね」という話題から会話がはずむこともあります。意外とこんな些細なことで業務のコミュニケーションの円滑化になるんだ、と学びになりました。

愛用品でいうとAfterShokzという骨伝導イヤホンは手放せません。リモートワークになって、オンラインミーティングをする機会が増えたのですが、アレルギーのせいでずっと耳にイヤホンをはめておくと、痒くなってしまって……。骨伝導だと、耳の不快感が気にならないので、とてもよいです。

3. あなたが影響を受けた人は誰ですか?

私の人生に影響を与えてくれた3つの存在があります。

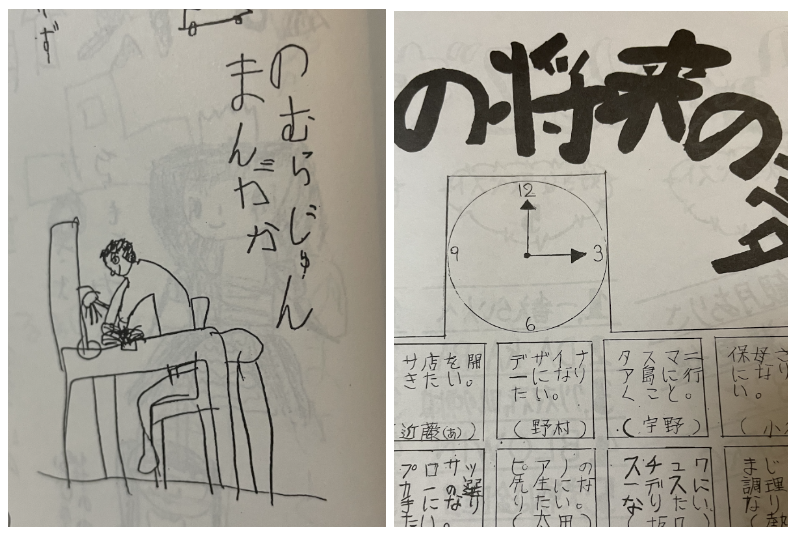

1つめの存在は、両親です。父、母ともにクリエイティブ職なんです。母はデザイナーで父はライターなので、小さいころからクリエイティブな職業が身近でした。幼稚園のころの将来の夢は漫画家、小学生の将来の夢はデザイナーだったくらいです。

その関係で、MacやAdobeソフトといったクリエイティブツールに触れる機会がたくさんありました。高校生のころ、親がPhotoshopを買ってきたものの使いこなせなかったので、僕に「5,000円やるからこの写真を加工してくれ」と依頼がきたこともありました。若い頃から「身につけたスキルで稼ぐ」という思考が培われたのは、両親のおかげだと思います。

2人目は、UIデザイナーになるきっかけを与えてくれた大学の同級生です。彼は、学科で目立つタイプではなかったんですが、デザインのクオリティはすごく高くて、基礎のデザイン力や頭の良さが人間離れしているなって思っていました。実は、偶然彼と同じ印刷系の会社でアルバイトをしていたのですが、そこで、「自己紹介コンテンツをつくろう」という企画があったんです。みんなは、Illustratorなどのデザインツールを使って制作しているなか、その人だけはFlashでマウスの動きに合わせて音がなるインタラクティブなコンテンツを作ってきました。しかもその音源まで自分で(笑)

それまでプログラミングに興味はあったものの、自分とは無縁の世界の話だと思っていたので、使いこなしている人が同級生にいることに衝撃をうけました。そこから、その友人に聞きまくったり、自分でFlashを使って作業したりするうちにスクリプトをかけるようになってました。当時は、グラフィックデザイナーを目指していたのですが、「UIデザイナーの方が楽しいな」と思い、方向転換しました。グラフィックのスキルはそんなに高くなかったこともUIデザインに惹かれた一因ですね(笑) UIデザイナーという道を発見できたのは人生の転機でした。彼に受けた影響で人生がだいぶ変わったなと思ってます。

3人目は、広野萌さんです。広野さんに出会ったのは、課題解決のためのスキルをより磨くべくデザイナーからエンジニアへ転身していたときです。エンジニアとして働きつつも、もっと課題の本質にアプローチしたいという悩みを抱えていました。そのとき、たまたま訪れたUI CRUNCHというデザイナーイベントで広野萌さんのプレゼンをききました。フィンテック領域から話を広げて日本経済の課題を語ってらっしゃったんですが、「この問題を解決するためには何が必要でしょうか?(数秒沈黙)…… デザインだぁぁー!(絶叫)」と絶妙に熱い自問自答をするなど、とっても面白いプレゼンでして。そのうえ、おっしゃっていることが的を得ていて……。キャリアに悩んでいましたが、広野さんのプレゼンを聞き、「やはり課題を解決できるのはデザインだ」と、もう1度デザイン業界に戻る決心がつきました。

4. あなたのデザインや考え方のルーツとなったコンテンツはありますか?

パッと思いつかないのですが、強いてあげるならミニ四駆かなと思います。僕の小学生のころ第一次ミニ四駆ブームがあって、男の子の誕生日プレゼントと言えばミニ四駆、だったんです。友達のお誕生日会で、プレゼントの中に必ず1つか2つミニ四駆があって、もらった子は「ありがとう。でも組み立てるのはめんどくさい」というんです。そんなときは、自分が作る役をかって出ていました。子どもにとってのミニ四駆は「走らせて楽しむもの」なのですが、僕にとっては「組み立て楽しむもの」でした。直進しか出来ないので、作って1回走らせて「まあ走るな……」って確認しておしまいなんですね。そのころに、「どうもこの世における自分の役割は、何かを作る係らしい」と悟ったような気がします(笑)

同じような理由でレゴも遊んでましたね。お城をよく作っていたのですが、ひたすら解体と再構築を繰り返すおかしな子どもだったように思います。

5. 10代の頃に好きだったものやハマっていたことはなんですか?

ゲーム雑誌に載っているマイナー漫画にハマっていました。ライターであった父が出版社に出入りをしていて、たまにゲーム雑誌をもらって帰ってきていたんです。そのゲーム雑誌に連載されている漫画を読むことにハマってましたね。最初は、居たい所(漫画誌)と違う場所(ゲーム誌)で、自分のやりたいことを貫いている人たちがいるということに、興味を持っていた気がします。

ゲーム雑誌は基本ゲームの情報が載っているものなので、余ったページに対して漫画を差し込んでいく形式になっています。たとえば「今回8ページです」っていわれたら、ストックしてる分から8ページ出してくる感じです。月によって掲載数もバラバラだし、ストーリーがすごく半端なところで切れているんですよね。そのうえ、父が毎月もってくるわけではないので、間も結構ぬけてて…。突然始まって突然終わるような物語をずっとみていた感覚です(笑)

それを補うためにBOOK OFFや古本屋にあちこちいって、抜けている部分の雑誌や単行本を探すという情報集めも楽しんでいました。どうしてもみつからないところは、自分の頭の中で想像して補っていましたね。バラバラと集まっている断片的な情報をもとにストーリーを繋いで、頭の中でそれを組み立てるのも、楽しみのひとつでした。

いま振り返ると、デザインと通ずるものがありますね。開発においては、制作者側の意図とユーザーのニーズがあり、その断片的な情報をどうつなぐかが求められると思うのですが、そこが難しいからと諦めてしまう人が多い気がします。一方で、僕は10代のころ「なにかわからないものがあった時に、断片的な情報を可能な限り集めて、それでもみつからないものに関しては自分で素材を補うことを楽しむ」という経験をしたからこそ、デザイナーとしてやっていけているのかなと思います。

また、そのマイナー漫画で読者参加型のコンテンツがありまして。読者がオリジナルキャラクターをデザインしてはがきに描いて送ると、作者が気に入ったキャラクターを実際に漫画に登場させてくれるというものです。僕も実際に使ってもらったことが1回ありました。自分で考えたものや描いたものが、商業誌の誌面に載って不特定多数の人の目に触れることがすごく嬉しいっていう感覚をそのときに覚えました。この感覚が、デザイナーという職を志したルーツのひとつになっていると思います。

6. 最近「いいデザインだな〜」と思ったサービスやWebサイトと、なぜ良いと思ったかを教えてください。

3つほど思いあたりました。

1つ目はFigJamです。あえて機能が制限されており、そのおかげで余計なことを考えずに済むため作業や思考のスピードが速くなっていると実感しています。いま1番使っているサービスです。きっと、開発者からすると、社内からも社外からも追加機能の要望が来ており、単に機能を足していくほうが苦労は少ないんじゃないかな、と想像しています。でも、もし機能が増えそうになったらなにかを削って、というようにあえて機能を制限する発想があることがすごくよいなと思っています。とにかく機能を充実させることに注力するのではなく、ちゃんと引き算できるプロダクトに魅力を感じます。

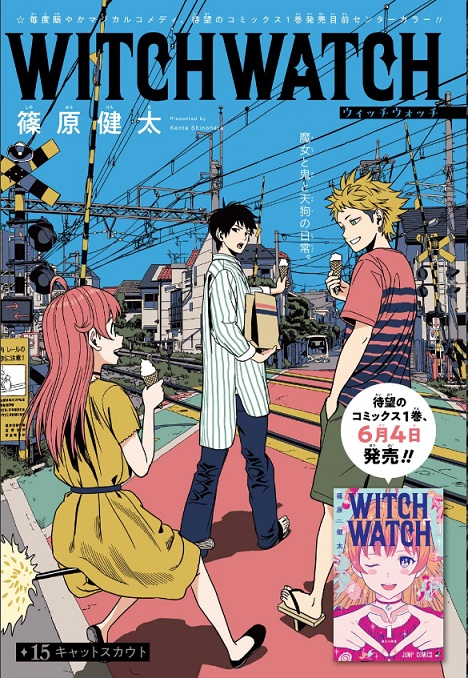

2つ目は、『WITCH WATCH』という漫画のイラストです。

漫画の内容も、もちろん好きなんですが奥行き感のあるフラットな色使いが特にすきです。漫画家を目指していた幼少期に、思い描いていた「こんな絵が描きたい!」にピッタリと当てはまってる気がします。グラデーションはなく平面な色合いで、ビビットとまではいかない絶妙なくすみカラーが、僕にささってます。色という意味での情報量がすくないといえることも、すきな理由の一つかもしれません。右のキャラクターのTシャツの色と、左のキャラクターの髪の色と地面の色が同じだったりとかしていて、色数をすごく絞ってるんですよね。

3つ目は、「I See U See」というプロジェクトです。これは、盲目の人が楽しめるカメラを作ることを目的としたプロジェクトで、実は3年ほど前に知ったものですが、「いつかこんな仕事がしたい」と、僕の目標になっています。

プロジェクトは、「盲目の人もスマートフォンのカメラ機能を利用して撮ることを楽しんでいる」という気づきから始まっています。しかし、プロトタイプの検証とリサーチを重ねるにつれ、実際に盲目の人が楽しいと感じているポイントは、写真を撮る行為や物体を感じることではなく「写真をSNSにアップしたときの人々のリアクション」だとわかるんです。最終的な成果物として、撮影したものをスマホからSNSにあげると、写真上のポイントにコメントがかけるサービスが誕生しました。「猫がいるね」「この写真の空の色とっても綺麗ね」など、コメントができるようになっており、コミュニケーションの起点として、カメラが利用されるようになりました。

このプロジェクトに興味を惹かれた1番の理由は、盲目の人がカメラを使っているということに着目したところです。ほかにも何度もプロトタイプを作成し、検証しては壊してを繰り返すプロセスや、ビジネスに成らないことをこんなにも突き詰めてやっているという点にも興味を惹かれました。すごくニッチなところから切り開いて、よくよくはビジネスにつながるかもしれないし、そうでないかもしれない。でも盲目の人が楽しく生きていける、という社会的な意義も突き詰めていってるっていう……。いろんな意味で「こういう仕事がしたい」と深く考えさせられるプロダクトデザインです。

また、自分が年齢を重ねてそう遠くないうちに老眼で目がみえづらくなってくるし、身体的な不便が出てくるとわかっているので、身体障害に関する問題への興味は大きくなっています。自分の体が不自由になる前に、世の中をもっと生きやすくしていきたいという願望があったりします。

・・・

関連リンク

BASE DESIGNER BLOG:BASE株式会社のデザイナーが運営するデザイナーブログです。 ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」のデザインに関する情報発信や、デザイン組織の取り組みなどを発信しています。