ベンガル猫と考えるニャフォーダンスとシグニファイニャ

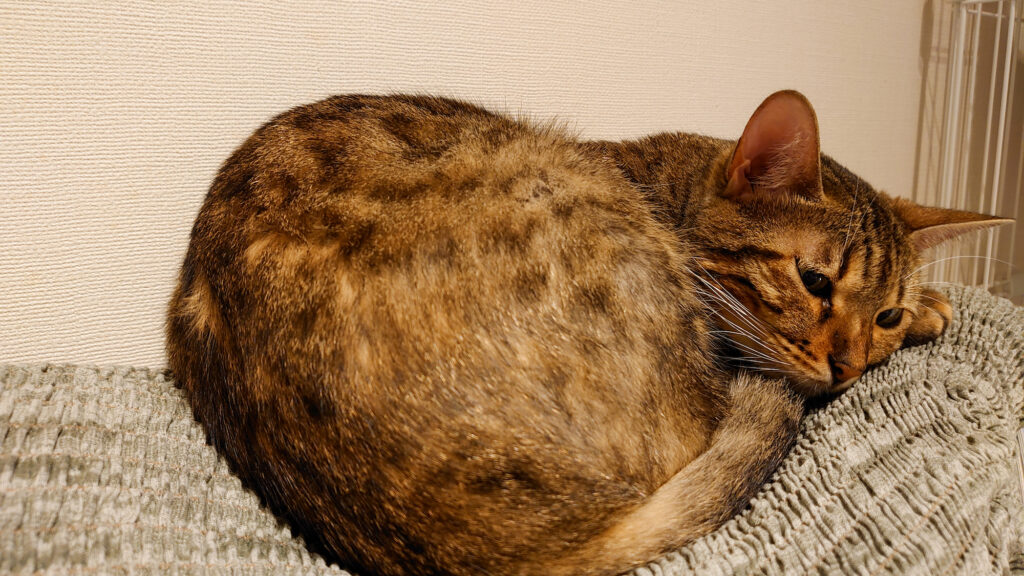

我が家には5歳になるベンガル猫がいます。ものすごくかわいいです。もう世界一の猫なんじゃないかと思うくらいかわいくて、賢くて、カッコいい猫です。

かわいいんですが、おそらく全世界の猫の飼い主さんが抱えているであろう悩みを私も抱えています。それは、このとてもかわいい猫が「ソファで爪をとぐ」こと。「皮張りのソファだったら引っかかれない」という話も聞きますが、万が一うちの猫にはまったく意味がなかったらどうしよう……という不安から、いつバリバリされてもいいようにカバーをかけることで対応しています。

ひとつ不思議なのは、似たような生地が使われているオフィスチェアが無傷なことです。形の差かとも思うのですが、似た形のダイニングチェアも餌食になっています。この差はなんなのか。わずかな生地の違いが猫に「ここは爪研げる」「ここは爪研げない」という判断をさせているのでしょうか。

ボロボロになったソファを眺めるとき、いつも思い浮かぶひとつの言葉があります。それは「アフォーダンス」です。

アフォーダンスとは

この言葉、デザイナーでなくても聞いたことがあるかもしれません。もともとはアメリカの心理学者であるJ.J.ギブソンが提唱した概念ですが、その後、認知科学者であるドナルド・ノーマンが書いた『The Design of Everyday Things / 誰のためのデザイン?』で語られたことで、UXデザイナーたちの間に広まりました。この本の中では以下のように定義されています。

アフォーダンスという用語は、物理的なモノと人の関係(関係という意味では、インタラクションする主体が動物でも人でも、さらには機械やロボットなどなんでも)を指している。アフォーダンスは、モノの属性と、それをどのように使うことができるかを決定する主体の能力との間の関係のことである。

引用元:ドナルド・A. ノーマン『誰のためのデザイン? 増補・改訂版 ―認知科学者のデザイン原論』(新曜社、2015年)

ここで重要なのは、アフォーダンスが物と行為をおこなう主体の間にある「関係性」である、という部分です。認知される、されないに関わらず関係性自体は存在し、また複数の種類が存在する場合もあります。同じ物でも、人によっては違うアフォーダンスが存在する可能性もあります。

たとえば、私と椅子の間には座る、物を置ける、上に乗る、などのアフォーダンスが存在します。持ち上げる、というアフォーダンスもあるでしょう。ですが、同じ椅子でも小さい子どもと大きな椅子だったら持ち上げる、というアフォーダンスは存在しないかもしれません。

実はこのアフォーダンスという言葉、初版(The Psychology of Everyday Things)と改訂版(The Design of Everyday Things)では、少々違う語られ方をしています。初版ではアフォーダンスは、どのように使うのかを決定づける物体がもつ特性として、人と物との関係性や認知の話と、意図したメッセージを伝えるためのデザインの話が混ざったような説明がされていました。このため「ボタンが押せるということを使う側に知らせるために、シャドウをつけることでアフォーダンスを追加する」といった後者の使用例はいまでもよく見かけるのではないでしょうか。

のちに著者のノーマンは改訂版やこちらの記事でアフォーダンスという言葉に対する誤解を解説しており、より明確に概念を説明するため改訂版では新たに「シグニファイア」という言葉が追加されました。

シグニファイアとは

認知されようがされまいが、アフォーダンスがただそこに存在する関係性を表す言葉だとすると、シグニファイアはそこにアフォーダンスがあることを伝えてくれるシグナルです。改訂版では以下のように表現されています。

シグニファイアはものごとを示唆する。特にどのような行為が可能か、それがどうおこなわれるべきかを示す。シグニファイアは知覚されるものでなければならない。そうでないときはうまく機能しない。

アフォーダンスはどのような行為が可能かを決定する。シグニファイアはどこでその行為が行われるべきかを伝える。我々にはどちらもが必要だ。

引用元:ドナルド・A. ノーマン『誰のためのデザイン? 増補・改訂版 ―認知科学者のデザイン原論』(新曜社、2015年)

たとえばユーザーとタッチスクリーンとの間には「指で押せる」というアフォーダンスが存在します。そこにデザイナーがボタンのように見えるグラフィックス、たとえば形やシャドウなどで「ここが押せますよ」というシグニファイアを施すのです。

アフォーダンスが心理学で使われた用語の転用であるように、「シグニファイア」ももともと意味論で使われる用語をデザインの説明に転用したものです。ノーマンはこの言葉をデザインの文脈のために少し違う使い方をしている、と記していますが、アフォーダンスの存在を誰かに伝えるための「シグナル」として機能するシグニファイア、という位置付けなら意味論での使い方とも似ているような気がします。

猫とアフォーダンスとシグニファイア

さて、我が家の猫の話に戻ります。猫とソファの場合、その間にはいくつかのアフォーダンスが存在します。

1. 座る

2. 爪を研ぐ

3. 背もたれに飛びのって歩く

……などでしょうか。しかし、人間である私とソファの関係性を考えたとき、1は存在しますが2はありません。引っ掻こうと思えば引っ掛けますが、爪は研げません(猫も研げているのかわかりませんが)。3もギリギリないでしょう。のった瞬間私の重さでソファがひっくり返りそうです。

逆に私には、

4. 肘掛けの部分を枕にする(そして仰向けに寝っ転がる)

というアフォーダンスもあります。

では、これらアフォーダンスを伝えている「シグニファイア」はなんでしょうか。1、3などはサイズ、高さ、形などでしょう。4などは、フカフカな素材で丸い形をした肘掛けだったら、さも枕にしてくれといわんばかりです。ですが2は?素材なのか、高さなのか、形なのか。無傷の椅子が高さも形もほとんど変わらないことを考えると、素材なのかもしれません。我が家の猫にユーザーインタビューしてみたいところなのですが、「ミャー」しかいわないので真相はわかりません。

シグニファイアは、コミュニケーションを意図したものであれ、そうでないものであれ、受け手にとっては重要なコミュニケーションの仕掛けである。役に立つシグナルが意図的に置かれたものか、偶発的なものかは問題ではない。その区別は不要である。

引用元:ドナルド・A. ノーマン『誰のためのデザイン? 増補・改訂版 ―認知科学者のデザイン原論』(新曜社、2015年)

とノーマンが書いているように、シグニファイアはデザイナーが意図的にあしらったものでなくても、作用することがあります。猫とソファの場合も、デザイナーが「ここで爪を研いでね」なんて意図を含ませていないにも関わらず、特定の素材を特定の位置で使ったことで、猫に「ここで研げますよ」というシグナルを送ってしまっていることがわかります。

直感的なシグニファイア、学ぶ必要があるシグニファイア

猫と物とのインタラクションのほとんどは動物が直感的におこなっているものでしょう。つまり、自然界にもあるようなインタラクションが家の中にもあり、特に学んだりする必要もなく飛びのったり、爪をたてたりしているだけです。複雑な仕組みのインターフェイス、たとえば鍵を差し込んで回して開けるなどは、どんなにシグニファイアを用意しても猫には理解できません(そのおかげでイタズラや事故を防ぐことが可能なわけですが)。

ですが、世の中にはドアのハンドルを回せたり、引き出しを開けたりする猫もいるそうなので、動物でもある程度シグニファイアを受け取れそうなところは興味深いです。たとえば、我が家の猫は扇風機をつけたり消したりします。はじめは偶然のっかってしまっているだけなのかと思いましたが、観察するとちゃんとボタンのところを狙って前足で押しており、しかも人間(私)の意識を向けたいときにこれをやるので、少なくとも「ここを押すと人間が反応する」ということは学んだのかも知れません。猫よりもさらに訓練されている犬などは、実際どこまで人間が用意した「シグニファイア」を認知しているのでしょうか。

そんなことを考えはじめると、さらに疑問が湧いてきます。

- 完全に「意味」がわかっていなくても(これを押すと扇風機がつく、など)シグニファイアが機能したといえるのか

- 学習なしで人間が認識できる、本当の意味で直感的なシグニファイアは存在するのか

- シグニファイアの例はビジュアル的なものがおおいが、他の五感を使った例にはどのようなものがあるのか

- なんらかの理由で(行為の主体が歳を取ったなど)すでにアフォーダンスが存在しないのに、過去の経験からシグニファイアの感覚だけ残ってしまうことはあるのか

- デジタル空間にしか存在せず、まったくメタファーを使っていないシグニファイアはあるか

- AIやロボットにしか伝わらないシグニファイアを作れるか

みなさんはどう思いますか?

さて、私はカタログを眺めながら、引っかかれないソファーを探すことにします。アンチアフォーダンス……。

Special thanks to Yukio Ando