モノクロームな体験を追求し、色の新たな可能性を探るデザインスタジオSindroms

本記事は北欧のデザインメディア DeMagSign の翻訳記事です。

元記事はこちら:https://demagsign.io/elevating-color-by-designing-monochrome-experiences/

コペンハーゲンにあるデザインスタジオ Sindromsは、色を使ってあらゆる感覚を刺激し、多種多様な感情を探り続けています。彼らの取り組みは、年刊雑誌、モノクローム(単色)の展示や飲食体験、omakaseデザインボックスなどさまざまです。

今記事では、創設者の2人に彼らの活動についてインタビューをしました。

・・・

色は、 長いあいだ目にすることで私たちにさまざまな反応を引き起こしたり、精神状態を変化させたりする力を持っています。最終的には私たちの感じ方、買うもの、そして行動は色の影響を受けているのです。Sindromsがやろうとしているのは、正にその色と感情の関係を深く知ることです。

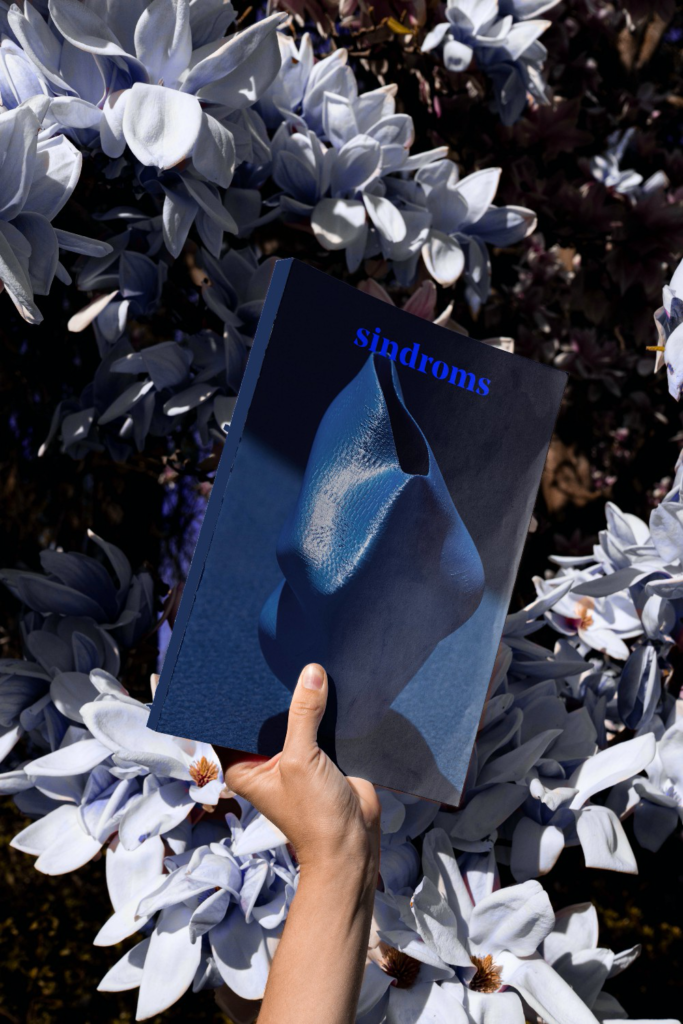

Sindromsはコペンハーゲンにあるスタジオで、モノクローム(単色)の体験型のプロダクトやイベントを作っています。このスタジオは2017年の『Sindroms Magazine』の創刊と共に創設されました。Sindroms Magazineは世界中で読まれている年刊雑誌で、毎号1つの色を取り上げて考察しています。この雑誌のために、スタジオでは1年をかけて1つの色を研究し、その色と関連のある感情や、その色とアートやカルチャーとの結びつきを考察しています。しかし、Sindromsでは雑誌発行だけでなく、その一環としてさまざまなデザインプロダクトが入ったモノクロームのスペシャルボックスの開発をしたり、モノクロームのイベント、展示、飲食体験などを企画したりしています。

Sindromsを率いるのは共同創業者でありクリエイティブディレクターであるMiruna Sorescu氏と、同じく共同創業者兼コマーシャルディレクターであるAna Teodorel氏です。2人は異なるバックグラウンドを持っており、Mirunaはデザイン、Anaはビジネスとコミュニケーションをそれぞれ専門としています。異なる専門性を持っていながらクリエイティブへの関心は共通していたため、お互いのスキルを融合させSindromsが誕生しました。彼女たちから、スタジオ、雑誌、そしてモノクロームの作品について聞きました。

──Sindroms という名前にはどんな由来があるのですか?

『Red Sindrom』『Blue Syndrom』『Pink Sindrom』といった雑誌名からお分かりになるように、私たちの雑誌の名前に共通して使えるような単語であり、さらには私たちのモノクロームの世界を広げてくれるような単語を探していました。長い間たった1つの色と向き合ってモノづくりをするということは、まるで色に取り憑かれたようなもので、「これはsyndrome(症候群)のようだな」と感じたことから着想しました。

──Sindromsとしての仕事を始めたのはいつですか? また、そのきっかけは何だったのでしょうか。

アイデア自体は2014年頃からありましたが、それからコンセプトを固め、出版業界のことを調べ、仲間を集めて最初の出版まで漕ぎつけたのは2017年でした。アイデアのきっかけは、私たちが2013年にコペンハーゲンへ来たときにちょっとしたカルチャーショックを受けたことです。

私たちが住んでいたルーマニアには非常にカラフルな文化がありました。一方でコペンハーゲンは今でこそ色を取り入れ始めていますが、当時は色調を抑えた、いわゆる北欧的なクラシックな色合いが主流だったのです。私たちもいそいそと黒い服でワードローブを埋め尽くしたのですが、その結果、デンマークでの暮らしに色が失われてしまいました。

私たちがデザインのツールとしての色の魅力に惹きつけられたのは、Mirunaが大学のデザイン制作の中で最初は無意識に、やがて意図的に多くの色を使い始めた瞬間です。紙の雑誌を作ることも私たちの個人的な夢でしたから、色を取り上げて仕事をすることを決めたのは自然なことでした。結果として、私たちはビジュアルについても文章についても多くを学ぶことができました。

──Sindromsにとって色とは何でしょうか?

色の解釈はとても主観的なものですが、私たちにとって色とは、人々の内なる世界の表れです。感情の動きやある種の記憶が特定の色によって引き起こされるということは珍しくありません。また、特定の人たちだけに見られることかもしれませんが、色の受け止め方が個人ではなく集団的であることもあります。

たとえば私たちの最新の雑誌『Blue』では、様々なバックグラウンドを持ったクリエイターに「青と聞いて思い浮かべるもの」を尋ねたところ、ほぼ全員が「Sunday」と答えたということを書いています。各々の経験に基づいて、さまざまな色との関係が意識的・無意識的に私たちの記憶として保存されています。たとえば、私たちは明るい色を人生の特定の瞬間に結びつけています。また、ある特定の色の受け止め方については文化的な要素もたくさんあります。これらを観察し仕事の対象とすることは大変複雑ですが、だからこそ魅力的でもあります。

──モノクロームの食体験のような、色の感覚的体験もデザインされていますね。

「黄色を味わう」というコンセプトで、黄色のモノクロームディナーをデザインしました。 5品の料理に様々な黄色をあしらって、お客さまに黄色い環境の中で食事をしていただきました。

──他にはどんな体験をデザインされていますか?

これまで雑誌の発行ごとにモノクローム体験をデザインしてきていますが、その体験は各号のコンセプトによって違っています。雑誌『White』はクリエイティブのプロセスを扱ったものだったので、発売イベントは来場者が雑誌で特集されている作品の下書きや、撮影時の小道具、掲載されなかった記事の下書き、ライターのメモやスケッチなど、雑誌の裏側にあるクリエイティブのプロセスを見られるようなポップアップ展示にしました。

『Pink』の発売に当たっては、五感を取り上げました。イベントの参加者には、自分たちの感覚を通してピンクという色と向き合い、一人一人がその色をどのように受け止めるのかを観察してもらいました。彼らは会場のスナックコーナーでピンクを「味わい」、さまざまな感覚に訴えるインスタレーションでピンクに「触れ」ました。

五感すべてを扱ったのはこれが初めてでしたが、たいへん興味深かったです。コペンハーゲンで予定されていた3Days of Design 2020ではこれをもっと大規模に行うことを考えていましたが、残念ながらパンデミックでイベントが中止になってしまいました。私たちはこのイベントの「Dawn at Nomad Workspace」展のために、コペンハーゲンのノマドビル全体を「Sensory Hotel」という体験型の展示に作り替えるという大規模なプロジェクトに取り組んでいました。スパ、マスタースイート、プール、レストランなど、すべての部屋をモノトーンにし、クラシックホテルにコンセプトを導入するというものでした。斬新で感覚的なデザイン体験を作り出すために、多くのデザイナーやアーティスト、ブランドと一緒に仕事を進めていました。

──将来的に、もっと大規模な色についての体験を作り出そうという考えはありますか? それはどんな体験になるでしょうか?

もちろんです。中止になってしまった「Dawn at Nomad Workspace」展のような規模のプロジェクトを実現したいですし、より大きなスケールで色と感覚を扱いたいと考えています。いまの私たちの目標は、レストランやホテルをゼロからデザインして、完璧な体験を作り出すことです。

その目標へ向けた私たちの次のプロジェクトは、デザインショップ「Bibelou」を立ち上げることです。このプロジェクトによって、色と面白い素材を組み合わせて、プロダクトデザインを今まで以上に推し進めることができるようになります。オンラインショップから始めますが、ゆくゆくは実店舗を構え、斬新で感覚的なアートをデザインするとともに、買い物の体験自体をデザインしたいと思います。

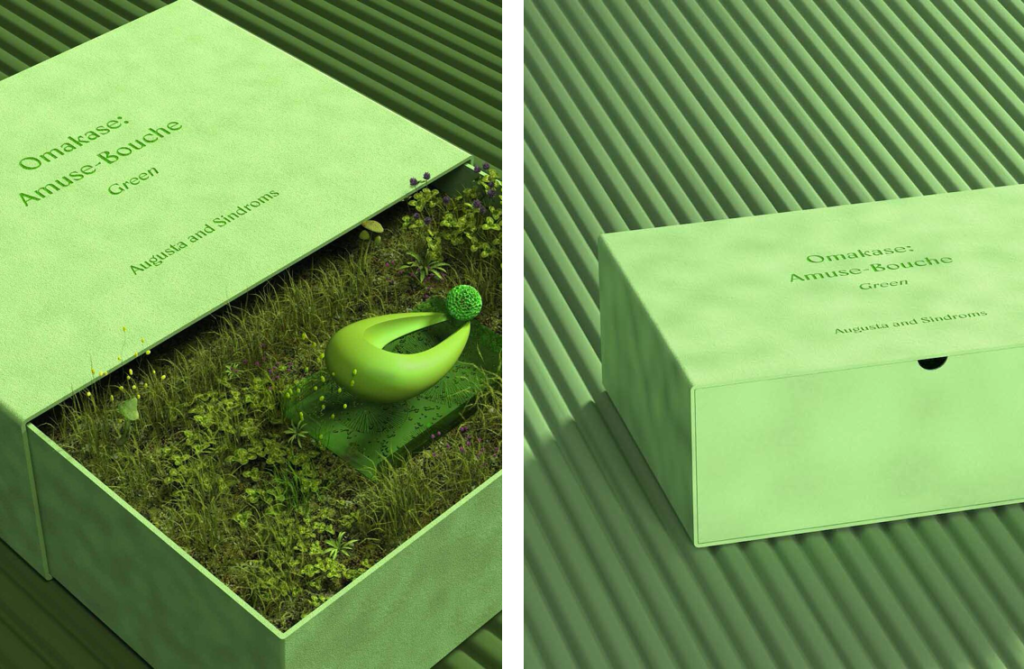

──omakaseデザインボックスにはどんなものが入っているのでしょうか?

現在2つのomakaseボックスを作っていますが、それぞれまったく違うものです。omakaseとはもともと日本のコンセプトで、「シェフを信頼して料理をお任せする」という意味です。文字通り訳すと「あなたにお任せします」であり、omakaseを注文するということは信用の表れです。専門家の手に委ねることで、最高の成果が提供されると信じることです。

Omakase Pinkボックスには7つのデザインプロダクトが入っています。中には私たちが大好きなNormann Copenhagenのような有名ブランドのものもあれば、Wang & SoderstromやAmina Horozic氏のような、以前本誌でコラボレーションしたデザイナーやアーティストがこのボックスのために特別に作ってくれたユニークなものもあります。2つ目のボックスはなんと食べ物でした。Omakase Amuse-Boucheボックスは雑誌『Green』が発行された時のみの限定販売で、シェフであるAugusta Sorensen氏がオートクチュールの緑色のキャンディを作ってくれました。

──色を通して、感情と感覚の世界を冒険しているようです。ほかの社会的あるいは政治的なテーマも扱うのでしょうか?

私たちが扱うトピックは本当にさまざまです。そしてそのトピックは私たちが決めた色と人々の感情に関するテーマによって決まっています。『Sindroms Magazine』における視覚的な考察の対象はデザイン、アート、ファッションですし、読者もクリエイターが中心ですが、私たちはデザイン誌だとは思っていません。私たちが扱うトピックは私たちの感情と深く結びついているものの、その裏にはいつも文化的、社会的な背景があります。私たちの次の雑誌『Blue』では、「青色を巡る冒険」を特集します。このテーマでは、たとえば男性が泣くことに対する文化的な偏見や、悲しみや落ち込みが「いけないこと」とされてきた歴史的・社会的な背景、それが私たちに与えている影響について考察し、これに対する治療が実際にどのようなものなのかを知り、こうした治療にポジティブな評価を下そうと試みています。

──雑誌『Green』はパンデミックが始まった2020年に発行されました。その後名前を『Evergreen』に変えられましたが、このことについて詳しく教えてください。

パンデミックが私たちの生活を完全に変えてしまうよりも前に、私たちはすでに『Green』発行の準備を始めていました。世界が当時置かれた状況を考えると、生活に命を与えるような色である緑色について考えるには絶好のタイミングであるように思えました。パンデミックを経験するにつれて、この色の重要性がますます感じられるようになりました。あらゆる業界が従来のプロセスと価値を考え直すべき時期であり、私たちは消費活動、毎日のライフスタイル、社会貢献へのあり方ついて考え直すべき時期でした。世界は少しだけその歩みを緩め、目指すべき新たなあり方について立ち止まって考え始めました。そこで、私たちは『Green』を『Evergreen』と改め、変わらない価値に注目することに決めたのです。この機会に、パンデミックが私たちにどのような影響や刺激を与えたのかをよく考えることにしました。今の世の中における豊かさについて考え、私たち自身を再発見し、やり方を変えて成長し続けるためにはどうしたら良いか考えました。時間が経っても変わらないデザインに注目し、何世代も前から受け継がれてきた不変の知恵について考察し、なぜ自然と人間の関係がもっとも重要なのかを考えました。

──その他の過去の各号のコンセプトはどんなものだったのでしょうか?

初刊では、非常に力強い色である赤について探求し、愛と情熱、そして怒りと激しさといった、対照的で強い感情に焦点を当てました。『Yellow』でも同じようなアプローチを採用し、幸福感と気楽さ、不安と嫉妬を取り上げました。『White』では真っ白なキャンバスというコンセプトを取り上げ、0の状態から完成に至るまで、私たちの制作の全プロセスを探求しました。『Pink』はもっと柔らかく繊細なアプローチで、若さ、ナイーブさ、幸福感や親密さを扱いました。

──次の『Blue』はどんなものにフォーカスするのでしょうか?

『Evergreen』の後に取り組むとしたら青だと思いました。そして何より最初から私たちは「青色」を深く探求したかったのです。個人的な思い入れもありましたし、必要だとも思いました。1年間続いたロックダウンは終わりつつありますが、すべてが終わったわけではありません。失われてしまった家族や友達、中止になって無駄となった作品やプロジェクトはそのままです。また、この期間を経て、「青色」の感情についてたくさん語ってくれた制作メンバーたちにとっても、次のトピックに青を選ぶことが正しい選択だと感じました。誰の心にも、「青色」の思いがありました。今回の雑誌は、とても個人的で主観的な作品になりました。私たちの制作メンバーが、それぞれにとっての「青色」をそれぞれのやり方で表現してくれたことをとても嬉しく思います。私たちはみんな、同じようなことを経験しているのだと思うと、とても刺激的で心地よい気持ちになります。扱う感情は悲しみや郷愁、哀愁といったものではありますが、非常に元気づけられるようなトピックであると言えます。

Sindromsのメンバー紹介

Sindromsには、2014年に『Sindroms Magazine』を立ち上げたMiruna、Ana、そしてKotryna Abaraviciute氏が所属しています。Kotrynaは故郷のリトアニアのビリニュスにもどりましたが、今でもリモートでプロジェクトに参加しています。また、ここ2年間はFederico Fossati氏が営業とパートナーシップを手伝ってくれています。

Sindromsの制作メンバーになりませんか?

Sindromsは制作メンバーなくして成り立ちません。このデザインスタジオでは写真家、ライター、スタイリスト、イラストレーターなど、世界中で活躍するたくさんのフリーランスのクリエイターと一緒に作品を作っています。制作メンバーのみんなが、より深い観点を雑誌に持ち込んでくれているのです。Sindromsは理念に共感してくれる優秀なクリエイターと繋がるために、オンラインのコミュニケーションプラットフォームを使っています。多くのクリエイターは、色への関心という共通点からオンラインで繋がり、このコミュニティに参加しています。Sindromsから連絡が来たら、ぜひ彼女たちとコミュニケーションを取ってみてください。インスタグラムのアカウントはこちら(@sindroms_)です。

Written by Giorgia Lombardo

Translation brought to you by Spectrum Tokyo