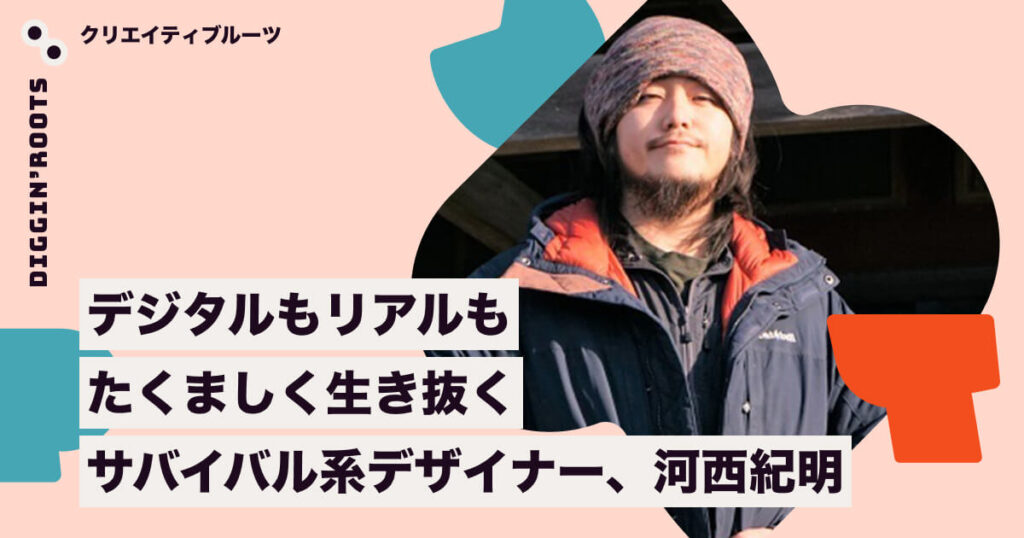

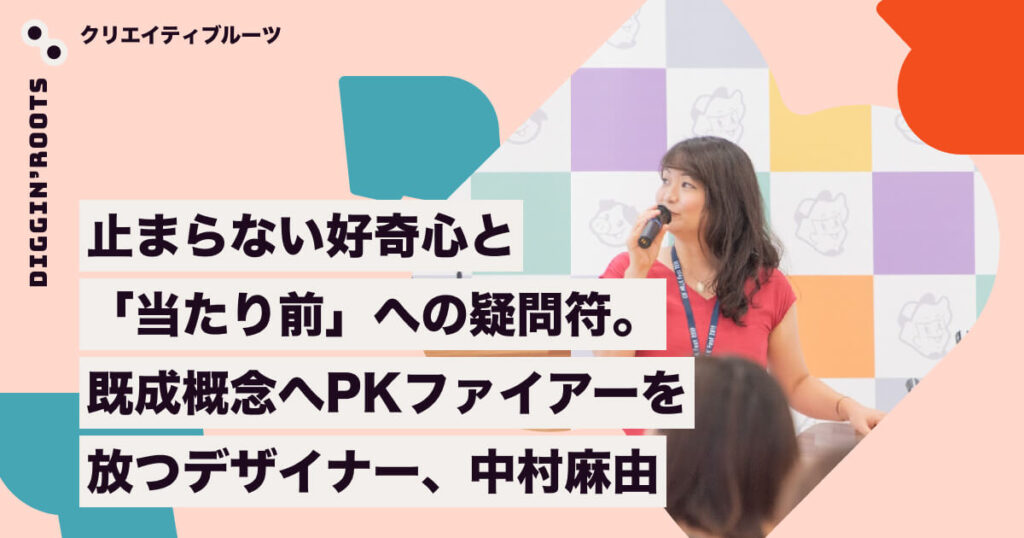

止まらない好奇心と「当たり前」への疑問符。既成概念へPKファイアーを放つデザイナー、中村麻由

人にはそれぞれ思想や世界観があり、その元となるインスピレーションやルーツがある。一見ひとつひとつはランダムな点に見えても、それらは線となって今の活動のなにかの糧になっているはずだ。だから、さまざまな人がさまざまなデザインをするのだ。

・・・

今回は当たり前をそのままにせずに、さまざまな問い・事柄に好奇心を燃やすデザイナー、中村麻由さんのクリエイティブルーツを探ります。

日本企業でのエンジニア経験を経て、現在はロンドンを拠点とするデジタルプロダクトスタジオustwoにてプロダクトデザインリーダーを務める。現在は同社の東京支社にてチームを率いて、人々の生活に有意義な変化をもたらすプロダクトとサービスを設計。アジャイルやユーザー中心の考え方を用いて企業の成長をサポートする。

1. 仕事やものづくりへの哲学、こだわりはなんですか?

当たり前を疑うということでしょうか。

日本企業でエンジニアとして働いていたころは、とにかく完璧に仕上げることを求められていました。それが今の会社に入って、ポジションや職種が変わり、考え方にも変化が生まれたんです。

入社してから最初に担当してくださった先輩は、デザインのスケッチを出すと「すごい良いアイディアだね」と、一旦は褒めてくれるんですよ。でも次の瞬間に「じゃあこれ一回忘れて、もう一回描いてみて」と言われるんです。

毎回ベストを尽くしたと思って出していても、繰り返してやってみるとまだまだアイディアは出てくるんですよね。「もっと良くできるのでは?」と、次々ハードルを上げていくように指導されていました。自分の考えや当たり前だと思っていることも含めて、一度作ったものを疑う、当たり前にできているものを疑うよう訓練されたと思います。早く正解にたどり着くことよりも、もっといい方法を模索することの方が大事なこともあると気づきました。

ただ最初は「どうして?」と思っていました。とにかくトライアンドエラーでやってみる環境に慣れていなくて、フィードバックの内容を自分の性格やスキルの問題かのように受け取ってしまい「私はダメなんだ」とくよくよしたり、効率もよくないしとモヤモヤしていました。

でも出来上がってくるものの質が向上していることに気付いたり、時間が経って振り返ると「言われてみればこっちの方が良かったな」と改善した方が明らかにいいことが分かったり、実体験が重なるにつれて考え方も変わっていきました

2. あなたが仕事をはかどらせるためにやっていることや、愛用しているものがあれば教えてください。

作業に集中したいときは絶対にヘッドフォンが欠かせないです。気分によってクラシックを聞いているときもあれば、ハードロックやジャズを聞いてるときもあるし、そのときの気分次第で本当に違いますね。

うちには猫がいるんですけど、YouTubeには猫のための音楽があるんですよ。ヘッドフォンを付けずに、猫用の音楽をかけていることもあります。

また、まだ持っていないんですが、スタンディングデスクが欲しいですね。ただ場所を取りそうなのでノートパソコンが置けるぐらいのサイズのものを誰か作ってくれないかなとって思ってます。

3. あなたが影響を受けた人は誰ですか?

今のマネージャーであるイギリス人の女性が直属の上司になってから、マネジメントへの見方が変わりました。

理由は大きく2つあって、1つは女性だということ。日本の企業にいたときもですが、直属だけじゃなくてその上の上の上まで男性だったので、マネージャーは自分よりも年上の男性がなるものというイメージでした。でもそんなに年も変わらない彼女を見て「女性でもマネージャーになれるんだ」と思ったんです。

もう1つは彼女のマネジメントスタイルが自然体なところです。デザイナーのリーダーって、すごく完璧な人が多いイメージじゃないですか。だから頭が良くて、ミスしなさそうな、カリスマっぽい人がなるイメージがありました。しかし彼女は自分を完璧に見せようとせず、知らないことがあれば「あまり得意じゃないから」「できないから任せるわ」と言ったり、自分らしさを保ったまますごく自然体なんです。

「私が管理してるんだぞ、マネージャーなんだぞ。」といった雰囲気がなくて、チームのことが本当に好きで、どうしたらメンバーが上手く力を発揮できるかを丁寧にリードしてくれるようなマネージャーです。みんなを乗せるのも、みんなの意見を聞いてチームとして進んでいくのも上手で、私は正直あまりマネジメントの方には行きたくないと思っていたんですが、一緒に仕事をしてから「自分もリーダーになってみたいな」と思うようになりました。

4. あなたのデザインや考え方のルーツとなったコンテンツはありますか?

UXデザイナーとしては、ドナルド・ノーマンの『誰のためのデザイン』 です。UXデザインやインタラクションデザインが「何を目指さなきゃいけないか」が書かれている気がして、自分のデザインの原点だなと感じ何度も読み直しています。

「当たり前を疑う」という考えは、はノーマンの本がルーツかなと思います。UIをデザインして使ってもらうことはその認識(当たり前)とどうマッチして、またどのようにアップデートしていくのか、とよく考えています。

最近ではキャロライン・クリアド=ペレスの『Invisible Women(邦題:存在しない女たち)』と言う本からジェンダーに関する影響を受けました。いかに世の中の社会のシステムが男性を基準に作られているか、さまざまな分野での例が出てくるんです。

私は読んだときに「これはデザインの本だ」と思いました。例えば、バス停の立地やバスのルートは男性の世界の情報をもとに決められていて、女性が夜道の暗いところでは一人でバス停に立てないという視点が欠けている、と書かれていて、それはまさにユーザー中心設計だなと思います。

性別だけではなく、作っている側が似たような属性の人ばかりだと、その人たちの世界を元にデザインしてしまう。だから属性外の他の人たちがどう使うのかを想像しにくいんですよね。

デザインをするとき、根拠となるデータや情報が偏ってしまうのは、色々な面で注意が必要だなと言うことを教えてくれた本でした。私は独身で子供もいないので、そうなると子供連れの視点を持っていないわけです。その自分が持っていない視点をどう取り入れるのかを常に考えるようになりました。

▶中村さんのオススメする書籍はこちらの記事でもご紹介

5. 10代の頃に好きだったものやハマっていたことはなんですか?

10代のころは未来感があるカッコいいコンテンツがたくさんあって、「マトリックス」や「攻殻機動隊」などの未来のディストピアの話や、デジタルが進めばこんな世界になるんじゃないか?と想像力を掻き立てるようなコンテンツが好きでした。

SF系の作品だと人間の脳とコンピューターがつながっていて、ハッキングされてコントロールされちゃったり、AIやロボットが人間のように振る舞ったりする世界観が多いですよね。「人間の考えてることや行動はコンピューターで演算できちゃうのかな? それなら心とか感情はどうなんだろう? 人間らしさってどこにあるんだろう? 」とよく考えてます。ディストピアっぽい作品を見ると、その根本原因が現代社会と変わらなかったり(政治の汚職や戦争とか集団心理など)、どんなに技術が発達しても結局社会がそんなに変わらないように見えるのは、これらの作品が人間が作ったものだからなのか、もしこれからAIが発達してそのAIたちが未来を作っていくとしたら、同じような問題は起こるのだろうか、と考えてしまいます。それに対して人間はどう反応するのか、反発して戦争になるのか(SFでありがちなやつ)それとも、AIがコントロールしていることすら気づかないのか…… いろいろ考えちゃいます。

あとはロールプレイングゲームが好きです。モンスターを倒すとかより、街を彷徨うのが好きですね。特に「MOTHER」と「MOTHER2」がすごく好きで、何度もプレイしてるんですが、いろいろな街に行って人と話して、お店を覗くのが楽しかったです。

RPGのキャラクターは勇者やドラゴンなど中世ヨーロッパ風ファンタジーが多いイメージなんですが、MOTHERはもっとゆるくて。主人公は普通の子どもたちで、バットを持って戦ったり、ハンバーガー食べて回復したりするんですよね。モンスターも「ぐれたネズミ」「きょだいもぐら」となにかとゆるくて、アイテムも「こけし消しマシーン」や「ゾンビホイホイ」なんて意味がわからないものばかり。ある意味、自分じゃ想像できないモノやら人やらが出てきてクリエイティビティの宝庫だなと思います。また、コピーライターの糸井重里さんが作っていることもあって、出てくる言葉も面白いし優しいんです。街を歩き回って、いろんな人に話しかけて、お店に入って、その街でしか見つけられない食べ物のメニューを楽しんだりしてました。次は何が出てくるんだろうとワクワクするので、クリアしてしまうのが寂しいゲームです。

6. 最近「いいデザインだな〜」と思ったサービスやWebサイトと、なぜ良いと思ったかを教えてください。

世の中の変化や情勢などに素早く反応するデジタルカンパニーが増えてきていることはいいデザインの動きだなと思っています。

例えば2021年に話題になった「Clubhouse」は定期的にアイコンを変えているじゃないですか。アジア系をターゲットにしたヘイトクライムが増えた時期にはアイコンがアジア系の女性の写真に変わっていました。アイコン変更の予定は決まっていたと思うんですが、ネガティブなムーブメントに対して「そういうのは辞めようよ」というメッセージをデザインに反映させる意思決定の早さや、フットワークの軽さがいいなと思いました。

2022年5月にはロシア・ウクライナの情勢に合わせてアイコンを変えているサービスがいくつかありますよね。他にも、「Airbnb」は紛争による影響を受けたホストへの金銭的なサポートや、難民ゲストの受け入れなどの支援をすぐに表明していました。世の中で何かが起こったときにビジネスオーナーの人たちが素早く意思表明をすること、それに合わせてプロダクトにすぐに反映されるのは素晴らしいなと思います。

企業とユーザーとの距離が近い体制が作られているからできることだろうなと思うので、プロダクトチームとしてはこれが理想ですよね。

社会情勢への反応するのは勇気が必要だと思います。デザインやデジタルプロダクトのあり方が必ずしもユーザー体験や使いやすさだけではなくなってきているからこそ、会社がどういう立場でどういう考えのもとビジネスをしていて、社会で起こっていることにどんなスタンスを取っているのかを前に出していくのがトレンドなのかなと感じています。

「私たちはこんな哲学でものづくりを行っています」と作り手がどんどん前に出てきて自分たちの考えを話すようになって、ユーザーはサービスの裏側にどんな人たちがいるのかも含めてサービスを使うようになってきていると思うので、こういった透明性をうまく見せることができるデザインやプロダクトマネジメントが大切かなと。透明性のあるコミュニケーションができるデジタルプロダクトカンパニーは注目ですね。

関連リンク

ポートフォリオサイト:Mayu Nakamura